「事業の本質とは何か」

この問いに明確に答えられる経営者は、どれほどいるでしょうか。

多くの中小企業経営者は、日々の業務に追われ、自社の存在意義や提供価値を深く考える時間を持てずにいます。しかし、激変する市場環境の中で持続的な成長を実現するためには、自社の事業の本質を見極め、明確に定義することが不可欠です。

それが「事業ドメイン」です。

適切に設定された事業ドメインは、経営資源の最適配分を可能にし、競争優位性を構築し、組織全体の方向性を統一します。つまり、企業の成長戦略の根幹を成すものです。

本記事では、中小企業経営者のための実践的な「事業ドメイン」の再定義方法を解説します。CTMフレームワークの活用法から、成功企業の事例分析、さらには最新の学術研究の知見まで、幅広い視点から事業ドメインの重要性と活用法を探っていきます。

本記事を参考に企業価値を高めましょう。

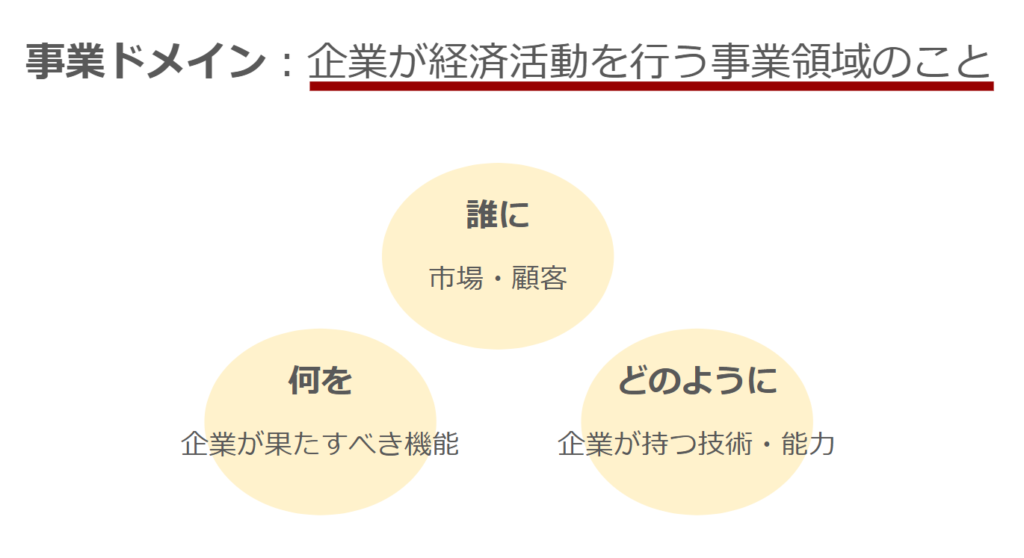

事業ドメインとは何か

事業ドメインとは、企業が経済活動を行う事業領域のことです。具体的には、企業が「どのような領域を対象に事業活動をしていくか」を明確化・言語化したものです。事業ドメインは、以下の3つの要素で定義されます:

1.市場・顧客(誰に)

2.企業が果たすべき機能(何を)

3.企業が持つ技術・能力(どのように)

事業ドメインを定めることで、競合他社や事業の課題が明確になり、経営資源の効果的な投下が可能になります。

企業ドメインと事業ドメインの違い

企業ドメインは、企業全体の活動領域を定義する上位概念です。一方、事業ドメインは個別事業ごとの範囲を決めるものです。

・企業ドメイン:展開する事業(多角化)の範囲や、組み合わせ(事業ポートフォリオ)、アイデンティティを決めるもの

・事業ドメイン:個別事業ごとの範囲(自社の戦う場所)を決めるもの

多角化企業の場合、包括的な企業ドメインのもと、事業ごとに具体的な事業ドメインが定義されます。単一事業の企業では、企業ドメインと事業ドメインは同一となります。

なぜ今、事業ドメインの見直しが重要なのか

事業ドメインの見直しが重要な理由は以下の通りです:

- 激変する市場環境への適応:環境変化に対応し、持続的な成長を実現するため

- 経営資源の最適配分:成功可能性の高い事業に経営資源を集中投下するため

- 競争優位性の構築:自社の強みを活かせる中核事業を明確にし、差別化を図るため

- 新規事業展開の基盤:新規事業立ち上げの際の事業戦略策定に不可欠なため

- 組織の方向性統一:企業全体の活動領域を明確にし、従業員の意識を統一するため

事業ドメインを適切に設定・見直すことで、企業は市場での独自のポジションを確立し、持続的な成長を実現することができます。

事業ドメイン設定のメリット

事業ドメインを適切に設定することは、企業経営において大きな意味を持ちます。特に中小企業にとっては、限られた経営資源を効果的に活用し、市場での競争力を高める上で重要な役割を果たします。ここでは、事業ドメイン設定の主要なメリットについて詳しく見ていきましょう。

経営資源の最適化

事業ドメインを明確に定めることで、企業は限られた経営資源を最も効果的に活用できるようになります。特に中小企業では、大手企業に比べて人材、資金、時間といった経営資源が限られています。事業ドメインを設定することで、コアとなる事業が明確になり、これらの資源をその分野に集中投下できます。

例えば、ある製造業の中小企業が「高品質な精密部品の製造」という事業ドメインを設定した場合、研究開発費や設備投資を精密加工技術の向上に集中させることができます。これにより、限られた資源で最大の効果を得ることが可能になります。

競争優位性の構築

適切な事業ドメインの設定は、市場での競争優位性を構築する上で重要な役割を果たします。自社の強みや特色をもとに事業ドメインを設定することで、他社との差別化を図り、独自のポジションを確立することができます。

例えば、AIを活用して新たな市場を開拓した企業の事例があります。この企業は、従来の業務における課題を解決するために新しい事業ドメインを設定し、市場でのユニークなポジションを確立しました。このように、事業ドメインの適切な設定と見直しは、競争優位性を築く上で重要な鍵となります。

組織の方向性統一

事業ドメインを明確に定めることで、組織全体の方向性や目標が明確になります。これにより、従業員は自分の役割をより明確に理解し、どの事業にどのように貢献しているかを把握しやすくなります。結果として、従業員のモチベーション向上にもつながります。

さらに、企業の方向性が統一されることで、各部門間の協力がスムーズになります。例えば、マーケティング部門と営業部門が同じターゲット市場を意識して活動することで、より効果的なプロモーションや販売戦略が実現します。これは特に、急速に変化する市場環境において、企業が迅速かつ柔軟に対応する上で重要な要素となります。

事業ドメインの設定は、単なる理論上の概念ではありません。それは企業の成長と持続可能性を左右する実践的なツールです。適切に設定され、定期的に見直される事業ドメインは、企業が市場で成功を収め、長期的な成長を実現するための強力な基盤となるのです。

CTMフレームワークを用いた事業ドメイン設定

CTMフレームワークは、事業ドメインを設定する際に広く活用される手法です。このフレームワークは、Customer(顧客)、Technology(技術)、Mission(機能)の3つの軸から事業を分析し、企業の強みを最大限に活かせる事業領域を明確にします。

顧客軸(Customer)の分析

顧客軸の分析では、「誰に向けて商品・サービスを提供するのか」を明確にします。具体的には以下の点を考慮します:

- 年齢、性別、地域などの基本的な属性

- 顧客の嗜好性や価値観

- 購買行動や意思決定プロセス

例えば、「30代〜40代の都市部に住む共働き夫婦」といった具合に、ターゲットとする顧客像を具体的に描き出します。これにより、効果的なマーケティング戦略の立案が可能になります。

技術軸(Technology)の評価

技術軸の評価では、自社の独自技術や競争優位性のある能力を特定します。ここでのポイントは:

- 競合他社と比較した自社の技術的強み

- 将来的な技術開発の方向性

- 技術を活かせる新たな市場機会

技術軸の評価を通じて、「競合他社にはない差別化できる技術」を明確にすることで、主力事業の基盤を固めることができます。

機能軸(Mission)の定義

機能軸の定義では、顧客に提供する価値や解決する課題を明確にします。以下の点を考慮します:

- 顧客のニーズや課題

- 自社の商品・サービスが提供する具体的な価値

- 顧客満足度を高める機能や特徴

機能軸を定義する際は、「商品はただのモノではなく、顧客に対して何らかの価値を与えるための機能」という視点が重要です。

CTMフレームワークを用いて事業ドメインを設定することで、企業は自社の強みを最大限に活かし、市場での独自のポジションを確立することができます。この過程で、現在の事業状況を明確化し、将来の方向性を検討することが重要です。適切に設定された事業ドメインは、経営資源の最適化、競争優位性の構築、そして組織の方向性統一につながり、企業の持続的な成長を支える基盤となります。

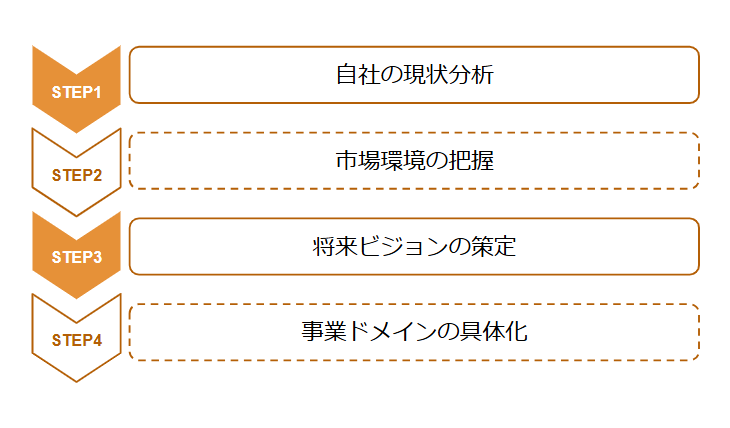

事業ドメイン設定の実践ステップ

事業ドメインの設定は、企業の将来を左右する重要な戦略的決定です。ここでは、効果的な事業ドメイン設定のための実践的なステップを紹介します。

自社の現状分析

まず始めに、自社の現状を客観的に分析することが重要です。SWOT分析を用いて、以下の点を明確にしましょう:

- 強み(Strengths):自社の独自技術、優秀な人材、ブランド力など

- 弱み(Weaknesses):資金力の不足、組織の硬直化、技術力の遅れなど

- 機会(Opportunities):新たな市場ニーズ、規制緩和、技術革新など

- 脅威(Threats):競合他社の台頭、市場の縮小、法規制の強化など

例えば、ある中小製造業では、「高度な金属加工技術」を強みとして特定し、「海外展開の遅れ」を弱みとして認識しました。このような分析により、自社の位置づけを明確にすることができます。

市場環境の把握

次に、自社を取り巻く市場環境を把握します。以下の点に注目しましょう:

- 市場規模と成長率

- 競合他社の動向

- 顧客ニーズの変化

- 技術トレンド

例えば、IoT技術の進展により、従来の製品にセンサーを組み込む需要が高まっているといった具合です。市場環境を正確に把握することで、自社の機会と脅威をより具体的に理解できます。

将来ビジョンの策定

自社の現状と市場環境を踏まえ、3〜5年後の将来ビジョンを策定します。このビジョンは、以下の要素を含むべきです:

- 目指す市場でのポジション

- 提供する価値

- 達成したい経営指標

例えば、「5年後に国内市場シェア10%を獲得し、IoT技術を活用した高付加価値製品のリーディングカンパニーとなる」といったビジョンが考えられます。

事業ドメインの具体化

最後に、これまでの分析とビジョンを基に、事業ドメインを具体化します。CTMフレームワークを用いて、以下の点を明確にします:

- Customer(顧客):ターゲットとする顧客層

- Technology(技術):活用する中核技術

- Mission(機能):提供する価値や解決する課題

例えば、「IoT技術を活用し、製造業の生産性向上に貢献する高度なセンサーソリューションを提供する」といった具体的な事業ドメインが設定できます。

事業ドメインの設定は、一度行えば終わりというものではありません。市場環境の変化や自社の成長に合わせて、定期的に見直しを行うことが重要です。適切に設定され、継続的に更新される事業ドメインは、企業の持続的な成長と競争力強化の基盤となります。

成功企業に学ぶ事業ドメイン戦略

適切な事業ドメインの設定は、企業の成長と競争力強化に大きな影響を与えます。ここでは、事業ドメイン戦略で成功を収めた企業の事例を紹介し、その戦略から学べる点を探ります。

モスフードの事例

モスフードサービスは、「安心安全で高品質な商品を提供する」という理念のもとで事業ドメインを設定しています。

- 誰に:健康志向の消費者

- 何を:高品質で安全な食事

- どのように:手作りの温かいハンバーガーで提供する

モスフードサービスの事業ドメイン戦略をCTMフレームワークを用いて説明します。

Customer (顧客)

モスフードサービスは、安心安全で高品質な商品を求める顧客をターゲットにしています。低価格帯のファーストフード店とは異なり、品質にこだわる消費者層に焦点を当てています。

Technology (技術)

モスフードサービスは、高品質な食材の調達と加工技術に重点を置いています。低コストによる食材調達への依存を避け、品質を重視した技術開発を行っています。

Function (機能)

モスフードサービスの機能は、「安心安全で高品質な商品を提供する」ことです。この機能を通じて、顧客満足度を最優先する事業展開を行っています。

モスフードサービスの事業ドメイン戦略は、これら3つの軸を統合し、「高品質志向の顧客に対して、安心安全な食材と加工技術を用いて、質の高いファーストフードサービスを提供する」と表現できます。この戦略により、マクドナルドなどの低価格帯ファーストフード店との差別化に成功し、独自の市場ポジションを確立しています。

この事業ドメインにより、モスフードサービスは以下の戦略を展開しています:

- 低コストによる食材調達への依存を避け、高品質な食材を使用

- 顧客満足度を最優先する経営方針

- 健康志向の消費者をターゲットとした商品開発

- 地域の食材を活かしたメニューの展開

マクドナルドの事例

マクドナルドは、「Think Global, Act Local」(世界規模で考え、地域規模で実践する)という考え方をもとに事業ドメインを確立しています。

- 誰に:全ての人(顧客、従業員、近隣事業所を含む)

- 何を:効率的で迅速なサービス、美味しさ

- どのように:ファストフードチェーンとして世界中で展開

マクドナルドの事業戦略をCTMフレームワークを用いて説明します。

Customer (顧客)

マクドナルドは幅広い顧客層をターゲットにしていますが、特にファミリー層と若年層に焦点を当てています。

- ファミリー層:「ハッピーセット」や家族向けキャンペーンを展開

- 若年層:低価格メニューやトレンドを取り入れた商品開発、SNSを活用したプロモーション

Technology (技術)

マクドナルドは、デジタル技術を積極的に活用して顧客体験の向上を図っています。

- AIを活用したデジタルメニュー決定システムの導入

- モバイルアプリでのオーダー&ペイ機能

- 店内外のデジタルメニューボードとセルフオーダーキオスク

- Dynamic Yieldのパーソナライゼーションと体験最適化ソリューション

Function (機能)

マクドナルドの主な機能は、「安全でおいしい食事」を提供することです。さらに、以下の機能を通じて顧客満足度の向上を図っています:

- メニュー・バリュー:幅広い顧客とご利用シーンに合わせた展開

- 店舗・デジタル・ピープル:快適で使いやすい店舗、DXの推進、人材育成

- ブランドの維持・進化:「ライクからラブへ」のブランド戦略

マクドナルドの事業戦略は、これら3つの軸を統合し、「幅広い顧客層に対して、最新のデジタル技術を活用しながら、安全でおいしい食事と優れた顧客体験を提供する」と表現できます。

マクドナルドの戦略は以下の特徴があります:

- 地域ごとの嗜好に応じたメニュー展開(例:日本での照り焼きバーガーや季節限定の和風メニュー)

- 定期的なメニューの追加や改良

- 多忙なビジネスパーソンやファミリー層をターゲットとした効率的なサービス

- 世界中での展開による高いブランド力の構築

両社とも、明確な事業ドメインの設定により、独自のポジションを確立し、競争優位性を獲得しています。モスフードサービスは健康志向と高品質を重視し、マクドナルドは効率性とグローバル展開を重視している点が特徴的です。

中小企業の成功事例(株式会社松浦機械製作所)

松浦機械製作所は、工作機械メーカーとして独自の事業ドメインを確立し、成功を収めている事例といえます。1935年に創業した同社は、「人のやらないことをやる」という哲学のもと、精度にこだわったものづくりを行ってきました。

同社の成功の鍵は以下の点にあります:

- 技術革新:1970年代に立形マシニングセンタを開発し、米国への輸出を開始。1990年代には無人運転対応5軸マシニングセンタを開発し、72時間連続無人運転を可能にしました。

- グローバル展開:売上の約70%が海外顧客であり、北米、欧州、アジアに幅広く展開しています。

- ニッチ市場での強み:「5軸制御立形マシニングセンタ」で経済産業省の「2020年版グローバルニッチトップ企業100選」に選定されています。

- デジタル化への適応:コロナ禍を機に、DX推進室を立ち上げ、自社制作の動画を新たな営業ツールとして活用。これにより、福井県初の「DX認定事業者」となりました。

- 顧客サービスの向上:「My Matsuura」というサイトでFAQ動画を公開し、顧客サポートを効率化しています。

松浦機械製作所の事例は、技術革新とグローバル展開を軸に、ニッチ市場での強みを活かしつつ、デジタル化にも柔軟に対応することで、持続的な成長を実現できることを示しています。

これらの事例から、事業ドメインの明確な設定と柔軟な見直しが、企業の成長と競争力強化に重要であることがわかります。自社の強みを活かしつつ、顧客ニーズや市場トレンドに応じて事業ドメインを適切に設定し、継続的に見直すことが成功への鍵となります。

学術的視点から見る「事業ドメイン」のポイント

事業ドメインの概念は、経営戦略の分野で重要な位置を占めています。ここでは、学術的な視点から事業ドメインを捉え、その重要性を探ります。

エイベルの三次元事業定義モデル

エイベルの三次元事業定義モデル(Abell, D.F. (1980) “Defining The Business: The Starting Point of Strategic Planning.” Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.)は、事業ドメインを定義する上で広く知られている理論です。このモデルは、CTMフレームワークと本質的に同じものを指していますこのモデルでは、以下の3つの軸で事業を定義します:

- WHO:顧客層(対象とする市場)

- WHAT:顧客機能(満たすべき顧客ニーズ)

- HOW:技術(事業を実現する手段)

この理論の重要なポイントは、事業を単なる製品やサービスではなく、顧客ニーズと技術の組み合わせとして捉えることです。これにより、企業は自社の強みを活かせる分野に経営資源を集中させ、差別的優位性を構築することができます。

プラハラードとハメルの「コア・コンピタンス」概念

コア・コンピタンス(Prahalad, C.K. and Hamel, G. (1990) “The Core Competence of the Corporation.” Harvard Business Review, 79-91.)は、他社に真似できない核となる能力を指します。プラハラードとハメルによると、コア・コンピタンスは以下の3つの条件を満たす必要があります:

- 顧客に何らかの利益をもたらすこと

- 競合相手に真似されにくいこと

- 複数の商品・市場に展開できる汎用性があること

コア・コンピタンスの考え方は、過度な現実主義や短期的な視点を超えて、企業の長期的な競争力を考える上で重要です。この概念は、事業ドメインを定義する際に、自社の独自能力を中心に据えることの重要性を示しています。

最新の海外研究から見る事業ドメインの重要性

最新の研究では、事業ドメインの柔軟な定義と継続的な見直しの重要性が強調されています。急速に変化する市場環境において、固定的な事業ドメインではなく、顧客ニーズの変化に応じて柔軟に対応できる「機能的定義」の重要性が指摘されています。

また、デジタル化やグローバル化が進む中で、事業ドメインとコア・コンピタンスの関係性がより重要になっています。企業は、自社のコア・コンピタンスを活かしつつ、新たな技術や市場機会に対応できる事業ドメインを設定することが求められています。

これらの学術的視点は、事業ドメインが単なる事業範囲の定義ではなく、企業の競争優位性と持続的成長を支える重要な戦略的概念であることを示しています。経営者は、これらの理論を理解し、自社の状況に応じて適切に活用することが求められます。

事業ドメイン設定の落とし穴と対策

事業ドメインの設定は企業の成長戦略において重要ですが、適切に行わなければ思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。ここでは、事業ドメイン設定における主な落とし穴とその対策について解説します。

過度に広範な設定の危険性

多くの企業が陥りがちな落とし穴の一つが、事業ドメインを過度に広く設定してしまうことです。「何でもできる」と考えがちですが、これには大きな危険が潜んでいます。

例えば、ある中小製造業が「あらゆる産業向けの製品開発と販売」という広範な事業ドメインを設定したとします。この場合、以下のような問題が発生する可能性があります:

- 経営資源が分散し、効果的な投資ができない

- 様々な業界との競争が発生し、競争優位性を失う

- 社員の専門性が育たず、高い付加価値を生み出せない

対策としては、自社の強みを活かせる適度な範囲で事業ドメインを設定し、経営資源を集中投下することが重要です。例えば、「自動車産業向けの高精度金属部品の開発と製造」というように、より焦点を絞った事業ドメインを設定することで、競争力を高めることができます。

環境変化への対応不足

市場環境は常に変化しています。固定的な事業ドメインでは、この変化に対応できず、競争力を失う可能性があります。

ある電機メーカーが、長年「家電製品の製造販売」という事業ドメインを変更せずにいたため、スマートフォンの台頭による市場変化に対応できず、業績が悪化したケースがありました。

対策としては、定期的に事業ドメインを見直し、環境変化に応じて柔軟に再定義することが重要です。例えば、「IoT技術を活用したスマートホームソリューションの提供」というように、新たな技術や市場トレンドを取り入れた事業ドメインに更新することで、競争力を維持できます。

社内の理解と浸透の重要性

事業ドメインが社内で十分に理解・共有されていないと、組織の方向性が統一されず、効果的な事業展開ができません。

ある中堅企業では、経営陣が新しい事業ドメインを設定したものの、従業員への説明が不十分だったため、各部門の活動がバラバラになり、新戦略の実行に支障をきたしました。

対策としては、以下のような取り組みが効果的です:

- 全社員向けの説明会やワークショップを開催し、新しい事業ドメインの意義を共有する

- 部門ごとの目標設定に事業ドメインを反映させ、日々の業務との関連性を明確にする

- 社内報や定期的なミーティングで、事業ドメインに基づく成功事例を共有する

これらの取り組みにより、従業員のエンゲージメントを高め、組織全体で一貫した方向性を持って事業を展開することができます。

事業ドメインの設定は、一度行えば終わりというものではありません。常に市場環境の変化を注視し、自社の強みを活かせる領域を見極めながら、適切に見直していくことが重要です。これらの落とし穴を意識し、適切な対策を講じることで、事業ドメインを企業成長の強力な推進力とすることができるでしょう。

事業ドメインを活用した成長戦略

適切に設定された事業ドメインは、企業の成長戦略の基盤となります。ここでは、事業ドメインを活用した成長戦略の具体的な方法について解説します。

新規事業開発への応用

事業ドメインを活用することで、新規事業開発の方向性を明確にし、成功確率を高めることができます。

例えば、ある製造業の企業が「IoT技術を活用した製品のリアルタイムモニタリングサービス」という新しい事業ドメインを設定しました。この事業ドメインに基づき、従来の製品販売だけでなく、アフターサービスにも注力することで、顧客満足度の向上と新たな収益源の確保に成功しました。

新規事業開発においては、以下の点に注意が必要です:

- 既存の事業ドメインとの整合性

- 自社の強みを活かせる分野であるか

- 市場のニーズと将来性

M&A戦略との連携

事業ドメインは、M&A戦略を立案する際の重要な判断材料となります。自社の事業ドメインを明確に理解することで、M&Aの目的を実現するための最適なパートナー企業を選定できます。

M&A戦略と事業ドメインを連携させる際のポイントは以下の通りです:

- 自社の事業ポートフォリオを詳細に分析する

- 業界動向や市場の変化を考慮し、成長が見込める事業領域を特定する

- 特定した領域で強みを持つ企業をM&Aターゲットとして検討する

持続可能な成長モデルの構築

事業ドメインを適切に設定し、継続的に見直すことで、持続可能な成長モデルを構築できます。

持続可能な成長モデルの構築には、以下の要素が重要です:

- 環境変化への柔軟な対応:市場動向や技術革新に応じて、事業ドメインを適宜見直す

- 経営資源の最適配分:成功可能性の高い事業に経営資源を集中投下する5

- 多角化戦略の適切な実行:事業ドメインを活用し、企業の成長に貢献する多角化を図る

例えば、アップルは「技術革新と顧客体験の融合」という事業ドメインのもと、コンピュータから携帯電話、タブレットなど、異なる分野に事業を拡大し、持続的な成長を実現しています。

事業ドメインを活用した成長戦略は、企業の長期的な発展に不可欠です。経営者は常に市場環境の変化を注視し、自社の強みを活かせる領域を見極めながら、事業ドメインを適切に設定・見直していくことが重要です。

まとめ:明日からできる事業ドメイン見直しのアクションプラン

事業ドメインの重要性を理解したところで、実際にどのように行動に移せばよいのでしょうか。ここでは、明日から始められる具体的なアクションプランをご紹介します。

Step 1: 現状の棚卸し(1週間)

まずは自社の現状を客観的に分析することから始めましょう。

- SWOT分析を実施し、自社の強み、弱み、機会、脅威を明確にする

- 主要な顧客や取引先にヒアリングを行い、自社の評価を把握する

- 財務諸表を分析し、収益性の高い事業領域を特定する

Step 2: 市場環境の分析(2週間)

次に、自社を取り巻く市場環境を詳細に分析します。

- 業界レポートや専門家の意見を参考に、市場トレンドを把握する

- 主要な競合他社の動向を調査し、自社のポジショニングを確認する

- 新技術や規制の変化など、事業に影響を与える外部要因をリストアップする

Step 3: 事業ドメインの再定義(1週間)

Step 1と2の結果を踏まえ、CTMフレームワークを用いて事業ドメインを再定義します。

- Customer(顧客):誰に価値を提供するのか

- Technology(技術):どのような技術や能力を活用するのか

- Mission(機能):どのような価値を提供するのか

これらの要素を明確にし、簡潔な文章で事業ドメインを表現してみましょう。

Step 4: 社内での共有と議論(2週間)

再定義した事業ドメインを社内で共有し、フィードバックを得ます。

- 経営陣や部門長を集めたワークショップを開催する

- 従業員からの意見を募集し、現場の視点を取り入れる

- 必要に応じて外部のコンサルタントの意見を求める

Step 5: アクションプランの策定(2週間)

新しい事業ドメインに基づいて、具体的なアクションプランを策定します。

- 短期的な施策(3ヶ月以内に実行可能なもの)

- 中期的な施策(1年以内に実行するもの)

- 長期的な施策(3年以内に実現を目指すもの)

それぞれの施策について、担当者、期限、必要なリソースを明確にしましょう。

Step 6: 実行とモニタリング(継続的)

策定したアクションプランを実行に移し、定期的に進捗を確認します。

- 月次で進捗会議を開催し、課題や成果を共有する

- 四半期ごとに事業ドメインの妥当性を再確認する

- 年に一度、事業ドメインの大幅な見直しを検討する

このアクションプランを実行することで、約2ヶ月で新しい事業ドメインを設定し、その後の継続的な改善サイクルを確立することができます。重要なのは、一度設定した事業ドメインに固執せず、常に市場環境の変化に応じて柔軟に見直していく姿勢です。

事業ドメインの見直しは、企業の持続的な成長と競争力強化の鍵となります。明日から早速、自社の事業ドメインを見直す第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

【ライター】

酒井 颯馬

株式会社ビジネスバンク

Entrepreneur事業部 事業責任者

早稲田大学商学部にて経営学を専攻する井上達彦研究室に所属。「起業家精神とビジネスモデル」を研究テーマに、経営理論を学ぶと同時に研究対象におけるビジネスモデルの研究やそれにまつわる論文の執筆に励んでいる。

社長の学校「プレジデントアカデミー」のHPに掲載するブログの執筆、起業の魅力と現実を伝えるインタビューサイト「the Entrepreneur」にて起業家インタビューを行い記事を執筆している。

取締役

中小企業診断士

早稲田大学商学部の講師として「ビジネス・アイデア・デザイン」「起業の技術」「実践起業インターンREAL」の授業にて教鞭を執っている。社長の学校「プレジデントアカデミー」の講師・コンサルタントとして、毎週配信の経営のヒント動画に登壇。新サービス開発にも従事。経営体験型ボードゲーム研修「マネジメントゲーム」で戦略会計・財務基礎を伝えるマネジメント・カレッジ講師でもある。

日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。日本ディープラーニング協会認定AIジェネラリスト・AIエンジニア資格保有者。経済産業大臣登録 中小企業診断士。