親から「会社を継いでほしい」と言われたとき、自分のキャリアプランとの間で、大きな戸惑いを感じているのではないでしょうか。

「今の仕事も面白いし、このままキャリアを積んでいきたい」

「でも、親の会社も大切だし、期待に応えたい気持ちもある」

この記事では、事業承継に伴うメリット・デメリットやリスクといったリアルな情報をお伝えすると同時に、後継者になることの素晴らしい魅力と可能性について解説していきます。この記事を読み終える頃には、きっと事業承継に対するイメージが大きく変わっているはずです。

親の会社を継ぐかどうか悩まれている方は、「事業承継の4つの難しさ」と「後継者の社長が最初にすべきこと」が分かる下記の記事もぜひご覧ください。

1.決断の前に知っておきたい、会社を継ぐメリットとデメリット

中小企業庁の「2025年版中小企業白書」によると、事業承継は中小企業の有効な成長手段とされています。ゼロからの起業とは異なり、顧客や従業員、技術といった既存の経営資源を活かせるため、成長を加速させる上で有利な選択肢となり得るのです。

(2025年版中小企業白書、中小企業庁:https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/index.html)

事業承継には、もちろんリスクもありますが、それを上回る大きな可能性があります。ここでは、客観的な視点でメリットとデメリットを見ていきましょう。

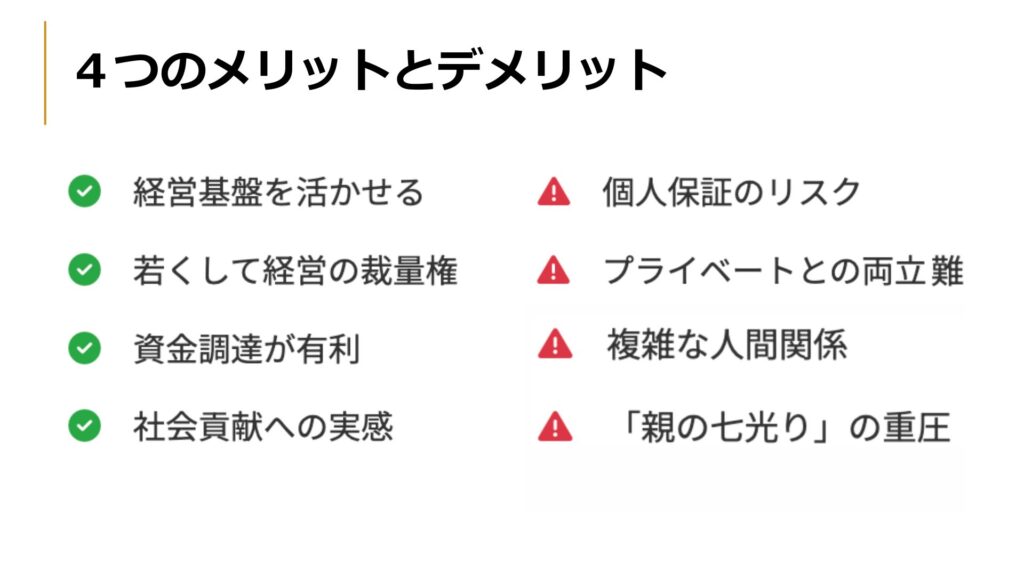

1-1. 継ぐからこそ得られる大きなメリット

親の会社を継ぐことには、ゼロから起業する場合にはない、計り知れないメリットが存在します。

経営基盤を活かせる

親が長年かけて築き上げてきた顧客、取引先、技術、そして従業員といった有形無形の資産を引き継げるため、安定したスタートを切ることができます。

若くして経営の裁量権を持てる

会社員であれば何十年もかかるような経営の意思決定に、若いうちから携わることができます。自分のビジョンをダイレクトに事業に反映させるやりがいは、何物にも代えがたいでしょう。

資金調達が有利に進むことがある

長年の取引実績がある金融機関からの信用を引き継げるため、新規事業への投資など、資金調達が比較的スムーズに進むケースが多くあります。

社会貢献への実感

会社の経営を通して、従業員の雇用を守り、地域経済に貢献しているという実感は、大きな誇りになります。

1-2. デメリットと向き合う覚悟

一方で、後継者だからこその苦労やデメリットも存在します。これらから目をそらさず、向き合う覚悟を持つことが大切です。

無限責任のリスク

中小企業の場合、経営者が会社の債務に対して個人として連帯保証をしているケースがほとんどです。会社が倒産した場合、個人資産を失うリスクも伴います。

プライベートとの両立の難しさ

経営者という立場は、365日24時間、常に会社のことを考える必要があります。会社員時代のような、オンとオフの明確な切り替えは難しくなるかもしれません。

人間関係の難しさ

親族や古参社員との関係は、時に複雑なものになりがちです。公私混同によるトラブルや、世代間の価値観の違いによる衝突も起こり得ます。

「親の七光り」というプレッシャー

どんなに成果を出しても、「親のおかげ」という目で見られるのではないか、というプレッシャーと戦い続ける覚悟も必要です。

2.後継者が直面する3大リスクとは

借金や税金、人間関係…考え出すと、漠然とした不安が大きくなりますよね。でも大丈夫です。一つひとつの正体を知れば、具体的な対策が見えてきます。ここでは、多くの後継者が直面する3つのリスクとその対策を解説します。

2-1.【借金・連帯保証】親の会社の借金はどこまで引き継ぐのか?

「会社の借金も、自分が全部背負うことになるの?」これは、最も大きな不安の一つではないでしょうか。 結論から言うと、事業承継の方法によりますが、多くの場合、会社の債務や、経営者個人としての連帯保証も引き継ぐことになります。しかし、これは決して打つ手がないわけではありません。

2-1-1.対策

まずは、専門家(税理士や弁護士)に相談し、会社の財務状況と保証契約の内容を正確に把握することが第一歩です。その上で、「経営者保証ガイドライン」を活用し、金融機関と交渉することで、保証を解除したり、負担を軽減したりできる可能性があります。

(経営者保証ガイドライン、一般社団法人全国銀行協会:https://www.zenginkyo.or.jp/adr/sme/guideline/)

2-2.【相続税・贈与税】高額な税金にどう備える?

事業承継では、会社の株式を親から引き継ぐ際に、高額な相続税や贈与税が発生する可能性があります。「税金が払えずに、会社を継げなかった」という事態は避けたいですよね。 この点については、国も後継者を支援するための制度を用意しています。

2-2-2.対策

それが「事業承継税制」です。これは、一定の要件を満たすことで、事業承継にかかる相続税や贈与税の納税が猶予・免除される非常に強力な制度です。適用には専門的な知識が必要なため、早めに税理士などの専門家に相談し、計画的に準備を進めることが重要です。

(法人版事業承継税制、中小企業庁:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html)

2-3.【人間関係】古参社員との関係はどう築く?

「自分より年上で、経験も豊富な社員たちに、どう接すればいいんだろう…」 これも、多くの後継者が抱える悩みです。長年会社を支えてきた彼らには、独自のやり方やプライドがあります。それを無視して、いきなり自分のやり方を押し付けようとすれば、軋轢が生まれるのは当然です。

2-3-3.対策

大切なのは、まず相手への敬意を示すこと。「教えてください」という謙虚な姿勢で現場に入り、彼らの話に耳を傾け、その経験と知識を尊重しましょう。その上で、あなたが持つ新しい視点やスキルを伝え、会社を「変える」のではなく「より良くしていく」ためのパートナーとして、彼らを巻き込んでいくことが成功の鍵です。

3.事業承継が「最高のキャリア」になり得る5つの理由

とはいえ、「本当に自分のキャリアが活かせるのか」「経営なんて自分にできるのか」と、不安に思うかもしれません。しかし、これまで見てきたリスクを乗り越えた先には、他では得られない大きなやりがいと可能性があります。事業承継は、実は非常に魅力的なキャリアパスなのです。

理由①:若くして経営者という貴重な経験が積める

会社員であれば役員クラスになるまで決してできないような、ヒト・モノ・カネを動かすダイナミックな経験を、若いうちから積むことができます。

理由②:自分のビジョンをダイレクトに実現できる

「もっとこうすれば、お客様に喜んでもらえるのに…」会社員時代に感じたそんなもどかしさも、経営者になれば自分の裁量で実現できます。

理由③:親が築いた資産や信用を活かせる

ゼロから起業する場合に比べ、すでに存在するブランドや顧客、資金調達のルートを最大限に活用し、より大きな挑戦をすることが可能です。

理由④:社会問題への貢献

近年、多くの中小企業が事業承継者不足に悩まされています。中には事業承継ができず会社をたたむ経営者も少なくありません。日本の技術や魅力を次世代に繋ぐ事業承継は社会への貢献につながります。

理由⑤:これまでのキャリアやスキルを最大限に活かせる

ある調査では、異業種から来た後継者が社長に就任した企業は、同族内で承継した企業に比べて、新しい事業への進出が活発であるというデータもあります。あなたの「よそ者」としての視点が、イノベーションの起爆剤になるのです。

4.事業承継を成功させるために、今から始めるべき3つのアクション

いざ「継ぐ」と決めても、「何から手をつければいいのか分からない」というのが本音ではないでしょうか。焦る必要はありません。スムーズな引き継ぎのために、計画的に準備を進めましょう。

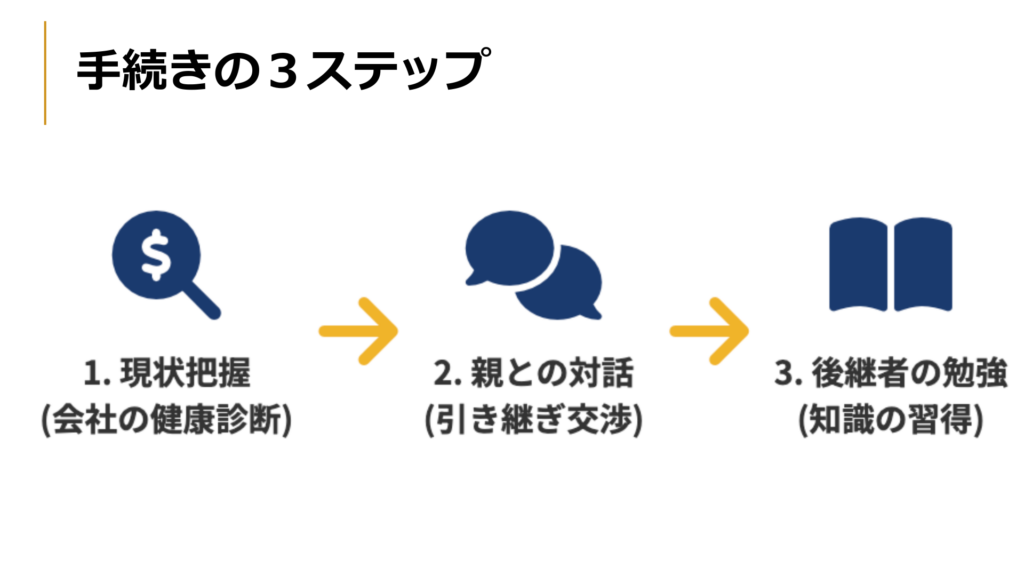

4-1.【会社の現状把握】まずは自社の「健康診断」から

まずは、継ぐことになる会社の現状を正確に知ることから始めましょう。難しく考える必要はありません。人間ドックを受けるような気持ちで、会社の「健康状態」をチェックするのです。最低でも直近3期分の決算書を取り寄せ、売上や利益の推移、資産と負債のバランスを確認してみてください。分からないことがあれば、会社の顧問税理士に聞くのが一番の近道です。

4-2.【親との対話】関係を壊さない「引き継ぎ交渉」のコツ

親との対話は、事業承継において最も重要かつ、最も難しい部分かもしれません。感情的にならず、ビジネスパートナーとして話すことを意識しましょう。大切なのは、あなたが「会社をより良くしたい」という想いを持っていることを、誠実に伝えることです。「いつまでに、何を、どのように引き継いでいきたいか」を具体的に示し、親の意見にも真摯に耳を傾けることで、円満な引き継ぎへの道が開けます。

4-3.【後継者の勉強】経営者に必要な知識はどこで学ぶ?

「経営の勉強なんて、大学でしかできないのでは?」と思っていませんか?そんなことはありません。

今は、社会人になってからでも、経営を体系的に学べる機会がたくさんあります。書籍はもちろん、中小企業大学校のような公的機関が提供する研修や、経営者が集うセミナーや勉強会に参加するのも良いでしょう。同じ志を持つ仲間との出会いは、孤独になりがちな後継者にとって、大きな財産になります。

例えば、経営を体系的に学ぶにはプレジデントアカデミーがおすすめです。

経営実践型ラーニング・マネジメント・システム(Ac+)を活用して効率的・効果的に経営を学び続けることができ、経営の実践につながります。

5.事業承継の具体的な流れと、押さえるべき重要ポイント

専門用語が多くて難しそう…と感じるかもしれませんが、全体の流れを掴めば大丈夫です。ここでは、事業承継の全体像を解説します。

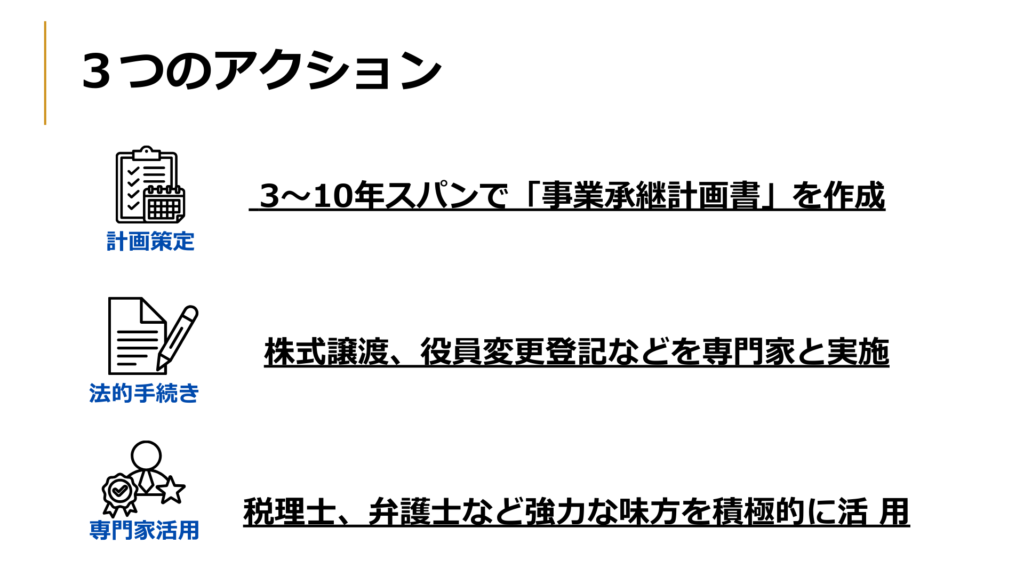

5-1. 事業承継計画の策定から実行までのロードマップ

事業承継は、思いつきで進められるものではありません。一般的に、準備期間に3年〜5年、場合によっては10年以上かかるとも言われています。まずは、親や専門家と相談しながら、「いつまでに、誰に、何を、どのように引き継ぐか」を明記した「事業承継計画」を策定しましょう。この計画書が、あなたの旅の羅針盤になります。

5-2. 株式譲渡、役員変更登記など、法的な手続きの基本

会社の経営権を正式に引き継ぐためには、株式の譲渡や、代表取締役の変更登記といった法的な手続きが不可欠です。特に株式は、会社の所有権そのものであり、その評価額や譲渡方法は、税金にも大きく関わってきます。これらの手続きは非常に専門的ですので、必ず専門家のサポートを受けながら進めてください。

5-3. 専門家(税理士、弁護士など)の上手な活用法

ここまで読んで、専門家の重要性にお気づきかと思います。事業承継は、税務、法務、労務など、多岐にわたる専門知識が必要です。会社の顧問税理士はもちろん、必要に応じて事業承継に強い弁護士や中小企業診断士といった専門家の力を借りることをためらわないでください。彼らは、あなたの強力な味方になってくれます。

6.多くの後継者が直面する「3つの壁」と、その乗り越え方

社長になったらゴール、ではありません。本当の挑戦はそこから始まります。ここでは、多くの先輩後継者たちが乗り越えてきた「3つの壁」とその対策をご紹介します。未来に備え、心の準備をしておきましょう。

6-1. 壁①:古参従業員からの抵抗・軋轢

これは、第2章でも触れた人間関係のリスクです。あなたが社長になった後も、古参社員たちが「若社長には任せられない」と、非協力的な態度をとるかもしれません。この壁を乗り越えるには、近道はありません。日々のコミュニケーションを大切にし、彼らの意見に耳を傾け、そして何よりも、あなたが誰よりも会社と従業員の未来を真剣に考えていることを、行動で示し続けるしかありません。

6-2. 壁②:先代経営者(親)からの過干渉

引退したはずの親が、会長などの肩書で会社に残り、いつまでも経営に口を出してくる…これも「後継者あるある」です。親としては、心配でたまらないのかもしれません。しかし、これではあなたが本当の経営者として成長できません。引き継ぎの段階で、お互いの役割分担を明確にし、「相談はするが、最終的な決定は自分がする」というルールを、敬意をもって粘り強く伝え続けることが大切です。

6-3. 壁③:自身の経営能力への不安と孤独感

最終的な意思決定は、すべて社長であるあなたの責任です。その重圧から、「自分の判断は本当に正しかったのか」という不安や、誰にも本音を話せない孤独感に苛まれることもあるでしょう。この壁を乗り越えるためには、社外に相談できるメンターや、同じ境遇の経営者仲間を見つけることが非常に有効です。一人で抱え込まず、外部の視点や支えを積極的に活用しましょう。

「異業種からの転身で、経営なんて務まるのだろうか…」 多くの後継者が、あなたと同じ不安を抱えています。しかし、歴史を振り返れば、その「よそ者」としての視点こそ原動力となった例は少なくありません。その代表格が、今や日本を代表するリゾート運営会社「星野リゾート」の4代目社長、星野佳路氏です。

■危機に瀕していた伝統的な温泉旅館

彼が家業に戻った1991年当時、会社は軽井沢の伝統的な温泉旅館。バブル崩壊の煽りを受け、経営は決して順風満帆ではありませんでした。古くからの慣習や家族経営ならではの課題も多く、変革が必要な状況でした。

■銀行員時代の経験と、徹底した顧客視点

大学卒業後、銀行員として働いていた星野氏は、そこで財務分析や論理的思考を徹底的に学びます。その後、アメリカの大学院でホテル経営学を修めた彼は、その知識と経験を武器に、家業の改革に着手しました。

当初は、古参社員との激しい対立もありました。「なぜ今まで通りのやり方ではダメなんだ」という反発がありました。しかし、彼は銀行員時代に培ったデータ分析力を活かして経営課題を可視化し、従業員と徹底的に議論を重ねたのです。そして、「顧客満足度」こそが最も重要であるという信念のもと、フラットな組織文化を醸成し、従業員一人ひとりが顧客のために何ができるかを考える運営手法を確立していきました。

■あなたへのヒント

この事例から学べるのは、異業種でのキャリアは、事業承継において決してハンデではないということです。むしろ、社内の常識に染まっていない「よそ者」の視点や、前職で培った専門スキルこそが、会社の課題を客観的に捉え、新しい風を吹き込む「最大の武器」になり得るのです。

まとめ:あなたの決断が未来を創る

親の会社を継ぐことは、単に事業を引き継ぐだけではありません。それは、親の想いを受け継ぎ、従業員の生活を守り、そしてあなた自身の力で新しい価値を創造していく、非常に尊い挑戦です。

この記事を読んで、事業承継の魅力と可能性を感じていただけたなら幸いです。不安もつきまとう中ではありつつも、永続的な成功を目指す経営者として、新たな一歩を踏み出していきましょう。

監修 / 黒田訓英

株式会社ビジネスバンク 取締役

早稲田大学 商学部 講師

経済産業大臣登録 中小企業診断士

日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)

日本証券アナリスト協会認定CMA

日本ディープラーニング協会認定 AIジェネラリスト/AIエンジニア

JDLA認定AIジェネラリスト/AIエンジニア

ライター / 保坂 太陽

株式会社ビジネスバンク プレジデントアカデミー編集部

株式会社ビジネスバンク

プレジデントアカデミー編集部

起業家インタビューEntrepreneur事業部 事業責任者

起業家インタビューEntrepreneur事業部

事業責任者

早稲田大学 商学部 井上達彦 研究室