「最近、どうも売上が思うように伸びない…」

「競合がまた値下げをしてきた。うちも追随すべきか…」

「一生懸命やっているはずなのに、なぜかお客様が増えない…」

「現場の従業員も、なんだか疲れているように見える…」

このような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。

変化の激しい現代において、モノやサービスは溢れ、顧客のニーズは多様化しています。その結果、従来通りのやり方だけでは、なかなか成果に繋がりにくくなっているのが実情です。気が付けば厳しい価格競争に巻き込まれ、利益を削りながら、従業員と共に疲弊してしまう…そんな悪循環に陥ってしまうケースも少なくありません。

「この閉塞感をなんとか打ち破りたい!」

そう強く願うあなたに、本記事でお伝えしたい突破口があります。それが「顧客志向」です。

「顧客志向なんて、当たり前のことじゃないか」

「大企業ならできるだろうけど、うちみたいな小さな会社では…」

そう思われるかもしれません。しかし、私たちが提唱する「顧客志向」は、単なる精神論や、リソースの豊富な大企業だけのものではありません。

実は、顧客との距離が近い中小企業だからこそ、その真価を発揮できる経営戦略なのです。そして、それは経営学の世界でも「市場志向(Market Orientation)」として、企業の持続的成長に不可欠な要素であると研究されています。

この記事では、

- 多くの人が誤解している「顧客志向」の本当の意味

- 売上向上や差別化に繋がる具体的なメリット

- あなたの会社で明日から実践できる5つのステップ

- 有名企業の成功事例から学べる本質と、自社への活かし方

を、分かりやすく解説していきます。

読み終える頃には、「顧客志向」がなぜ閉塞感を打ち破る突破口となり得るのか、そして自社で何から始めれば良いのか、具体的な道筋が見えているはずです。

さあ、顧客と共に成長し、選ばれ続ける企業への第一歩を、ここから踏み出しましょう。

第1章:「顧客志向」の勘違い? 本当の意味を理解する

「顧客志向」と聞くと、あなたはどのようなイメージを持ちますか?

「お客様は神様です、という精神のことだろう」

「お客様の言うことは何でも聞く、いわゆる『御用聞き』に徹することかな」

「とにかく顧客満足度(CS)を高めることだ」

このように考える経営者の方は、実は少なくありません。もちろん、お客様を大切にする気持ちや、満足度を高めようとする努力は非常に重要です。しかし、それらが「顧客志向」の本質かというと、少し違うのです。むしろ、これらの勘違いが、時に現場を疲弊させ、思うような成果に繋がらない原因になっていることすらあります。

では、本当の「顧客志向」とは何でしょうか? ここで、よくある誤解を解きながら、その本質に迫っていきましょう。

1-1. 「お客様は神様です」や「御用聞き」との違い

かつてよく聞かれた「お客様は神様です」という言葉。これは顧客への感謝と敬意を示す素晴らしい精神ですが、これを「顧客の言うことは絶対」と捉えてしまうと、問題が生じます。

例えば、顧客から無理な要求や、採算度外視の値引きを求められた場合、それにすべて応えていては、会社の経営は立ち行かなくなります。また、言われたことだけをこなす「御用聞き」に徹しているだけでは、顧客は「便利な業者」とは思ってくれても、それ以上の関係性、つまり「なくてはならないパートナー」にはなりにくいでしょう。

本当の顧客志向とは、顧客の言いなりになることではありません。むしろ、顧客の表面的な言葉の奥にある「本当に解決したい課題」や「満たされたい欲求(ニーズ)」を深く理解し、時には顧客自身も気づいていないような解決策や価値を、専門家として提案していく姿勢を指します。

1-2. 顧客満足(CS)の、その先へ

「顧客満足度(CS)を高めることこそ、顧客志向だ」という考えも、一見正しいように思えます。しかし、これも本質の一部でしかありません。

顧客満足は、あくまで「最低限の期待に応えられた」状態を示しているに過ぎない場合があります。例えば、「注文した商品が、期待通りの品質で、期日通りに届いた」というのは満足かもしれませんが、それだけでは「次も絶対にここで買おう!」という強い動機にはなりにくいかもしれません。競合が少し安い価格や、少し便利なサービスを提供すれば、簡単に乗り換えられてしまう可能性もあります。

真の顧客志向が目指すのは、単なる満足(Satisfaction)を超えた、顧客の感動(Delight)や、企業への信頼・愛着(Loyalty)と捉えるべきなのです。

1-3. 顧客の「言われた通り」ではなく「期待を超える」とは?

では、「期待を超える」とは具体的にどういうことでしょうか? それは、顧客が言葉にしている要望(顕在ニーズ)に応えるだけでなく、顧客自身も明確には意識していない、あるいは言葉にできない要望(潜在ニーズ)を先回りして満たすことです。

例えば、

- 顕在ニーズ: 「この書類を明日までに印刷してほしい」

- 潜在ニーズ: (本当は)「この印刷物をプレゼンで使いたいのだが、もっと見栄え良くする方法はないだろうか?」「時間がないので、手間なく受け取りたい」

この場合、「言われた通り」に印刷するだけでなく、「プレゼン用途でしたら、こちらの用紙の方がより見栄えがしますよ」「お忙しいようでしたら、〇時以降であればお届けも可能です」といった提案ができれば、それは顧客の期待を超える価値提供と言えるでしょう。

このように、顧客の状況や目的を深く理解しようと努め、プラスαの価値を提供すること。これが「期待を超える」顧客志向の実践です。

1-4. 【経営学の視点】企業視点の4Pから顧客視点の4Cへ

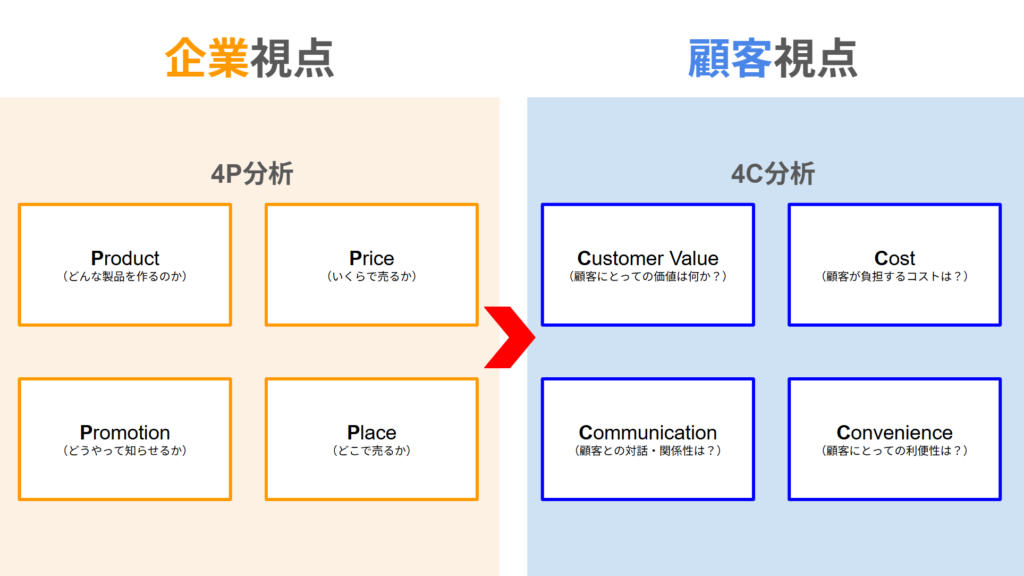

こうした顧客志向の本質は、マーケティングの基本的な考え方の変化にも表れています。かつては企業側の視点で作られたフレームワーク「4P」が主流でした。

- Product(どんな製品を作るか)

- Price(いくらで売るか)

- Place(どこで売るか)

- Promotion(どうやって知らせるか)

しかし、顧客志向の時代においては、これを顧客側の視点に置き換えた「4Cで考えること」が重要だとされています。

- Customer Value(顧客にとっての価値は何か?) ← Product

- Cost(顧客が負担するコストは?:価格だけでなく時間や手間も含む) ← Price

- Convenience(顧客にとっての利便性は?) ← Place

- Communication(顧客との対話・関係性は?) ← Promotion

お気づきでしょうか? 視点を「企業」から「顧客」に移すだけで、考えるべきポイントが大きく変わってきます。単に良い製品を作るだけでなく、「顧客にとっての価値」は何か? 単に価格を下げるだけでなく、「顧客が感じる負担(時間、手間、心理的コストなど)」をどう減らせるか? このように顧客視点(4C)で自社の事業を見つめ直すことが、真の顧客志向への第一歩となるのです。

ここまで、顧客志向の本当の意味について解説してきました。単なる御用聞きや満足追求ではなく、顧客の真のニーズを捉え、期待を超える価値を提供し、長期的な関係性を築いていくこと。次の章では、この顧客志向を実践することが、具体的にどのような経営メリットをもたらすのかを見ていきましょう。

第2章:数字にも表れる!顧客志向がもたらす経営メリット

前章では、「顧客志向」の本当の意味について解説しました。それは、単なる精神論ではなく、顧客の真のニーズを捉え、期待を超える価値を提供し、長期的な関係性を築く経営姿勢のことです。

とはいえ、経営者としては「それが具体的にどう会社の数字に繋がるのか?」が最も気になるところでしょう。ご安心ください。顧客志向は、理想論や綺麗事ではありません。実践することで、明確な経営メリット、つまり目に見える「数字」となって表れてくるのです。

この章では、顧客志向がもたらす具体的な経営メリットを、4つの側面から詳しく見ていきましょう。

2-1. 売上・利益の向上(リピート率、顧客単価、口コミ効果)

まず、最も直接的なメリットとして、売上と利益の向上が挙げられます。これは主に3つの効果によってもたらされます。

- リピート率の向上:

顧客志向を徹底し、顧客が「この会社は自分のことをよく分かってくれている」「期待以上の対応をしてくれる」と感じれば、自然と「次もまたお願いしよう」という気持ちになります。リピーターが増えることは、新規顧客獲得にかかるコスト(一般的に既存顧客維持コストの5倍と言われます)を削減し、安定した収益基盤を築く上で非常に重要です。 - 顧客単価の向上:

顧客との信頼関係が深まると、「この会社が勧めるなら間違いないだろう」と、より高価格帯の商品やサービス(アップセル)、あるいは関連商品(クロスセル)にも興味を持ってもらいやすくなります。無理な押し売りではなく、顧客のニーズに基づいた適切な提案によって、一人あたりの顧客単価が向上し、売上増加に繋がります。 - ポジティブな口コミ効果:

期待を超えるサービスや感動体験は、顧客の記憶に強く残ります。「あそこの会社、すごく良かったよ!」というポジティブな口コミは、何より強力な広告宣伝となります。紹介による新規顧客は、最初からある程度の信頼感を持って接してくれるため、成約率も高くなる傾向があります。これにより、広告宣伝費を抑えながら、質の高い新規顧客を獲得できる可能性が高まります。

これらの効果が組み合わさることで、売上全体が底上げされるだけでなく、コスト削減や単価向上により、利益率の改善にも繋がるのです。

2-2. 競合との明確な差別化を実現

多くの中小企業が直面する「価格競争」。しかし、顧客志向を追求することは、この消耗戦から抜け出すための有効な戦略となります。

価格だけで選ばれているうちは、競合が少しでも安い価格を提示すれば、顧客は簡単に離れてしまいます。しかし、顧客志向を通じて、

- 「他社にはない、きめ細やかなサポート」

- 「こちらの要望を的確に理解してくれる安心感」

- 「単なる取引相手を超えた、パートナーとしての信頼関係」

といった価格以外の付加価値を提供できれば、顧客は「多少高くても、この会社にお願いしたい」と考えるようになります。

つまり、顧客志向は、あなたの会社ならではの独自の強み(=差別化要因)するための鍵となるのです。

2-3. 従業員のモチベーション向上と組織活性化

顧客志向のメリットは、社外(顧客)に対してだけではありません。実は、社内(従業員)にも非常に良い影響を与えます。

自分の仕事が顧客に喜ばれ、「ありがとう」「助かったよ」といった感謝の言葉を直接受け取る経験は、従業員にとって何よりのやりがいとなり、仕事へのモチベーションを高めます。

また、会社全体で「顧客のために何ができるか?」を考える文化が醸成されると、従業員は受け身の姿勢ではなく、主体的に顧客視点での改善提案を行うようになります。「もっとこうしたらお客様は喜ぶのではないか?」「この業務プロセスは顧客にとって不便ではないか?」といった声が現場から自然と上がってくるようになれば、組織は活性化し、継続的なサービスの向上に繋がります。

これは、経営学でいう「サービス・プロフィット・チェーン」の考え方にも通じます。つまり、「従業員満足(ES)が高まると、提供するサービスの質が向上し、それが顧客満足(CS)と顧客ロイヤルティを高め、最終的に企業の利益に繋がる」という好循環が生まれるのです。

2-4. 顧客生涯価値(LTV)の最大化

最後に、これらのメリットを統合的に示す経営指標として「顧客生涯価値(LTV:Life Time Value)」という考え方をご紹介します。

LTVとは、一人の顧客が、取引を開始してから終了するまでの全期間を通じて、自社にもたらしてくれる利益の総額のことです。

顧客志向を実践することは、まさにこのLTVを最大化することに直結します。

簡単な計算式例:

- LTV = 平均購入単価 × 購入頻度 × 継続期間

例えば、あなたのカフェで、あるお客様が平均500円のコーヒーを週に1回(月に約4回)購入し、それが3年間続いたとします。

LTV = 500円 × 4回/月 × 12ヶ月/年 × 3年 = 72,000円

となります。もちろん、ビジネスの形態によってより複雑な計算式を用いることもありますが、まずは「一人の顧客が長くお付き合いしてくれることで、どれだけの価値をもたらすか」を把握することが大切です。

短期的な売上だけを追うのではなく、長期的な視点でLTVの高い顧客を増やしていくこと。これこそが、変化の激しい時代においても、中小企業が安定した経営基盤を築き、持続的に成長していくための重要な戦略なのです。

このように、顧客志向は単なる理想ではなく、売上・利益向上、差別化、組織活性化、そしてLTV最大化といった、具体的な経営メリットをもたらします。次の章では、いよいよ、あなたの会社でこの「顧客志向」を実践するための具体的なステップを見ていきましょう。

第3章:明日からできる!中小企業の「顧客志向」実践5ステップ

顧客志向の重要性やメリットは理解できた。しかし、「具体的に何から始めればいいのか?」「うちのような小さな会社でも、本当にできるのだろうか?」――そう思われるかもしれません。

ご安心ください。顧客志向の実践は、大掛かりなプロジェクトや多額の投資が必須なわけではありません。むしろ、日々の業務の中で、少し視点を変え、小さな工夫を積み重ねることから始めることが可能です。

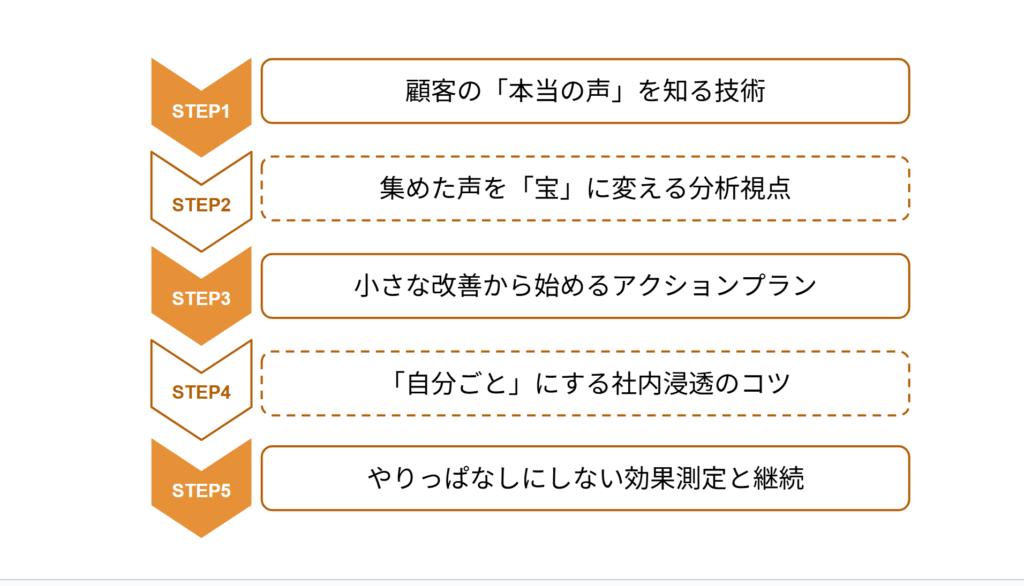

この章では、あなたの会社で「明日からできる」顧客志向の実践ステップを、5つに分けて具体的にご紹介します。

3-1. ステップ1:顧客の「本当の声」を知る技術

顧客志向の出発点は、何よりもまず「顧客を知る」ことです。思い込みや憶測ではなく、顧客が実際に何を感じ、何を求めているのか、その「本当の声」に耳を傾けましょう。

【具体的な方法】

- 気軽に聞ける「ひとことアンケート」: レジ横やウェブサイトに、「今日のサービスで良かった点・気になった点は?」といった簡単な質問を置くだけでも、貴重な意見が集まります。選択式だけでなく、自由記述欄も設けるのがポイントです。

- 「なぜ?」を深掘りするインタビュー: 特定の顧客(例:長年利用してくれている優良顧客、最近利用が減った顧客、新規顧客など)に時間をいただき、直接話を聞いてみましょう。「なぜ当店を選んでくれたのですか?」「どんな点に満足/不満を感じていますか?」といった質問から始め、「それはなぜですか?」と少し深掘りすることで、表面的な言葉の奥にある本音が見えてくることがあります。

- 現場での「観察」と「声かけ」: 従業員が顧客と接する場面を観察したり、「何かお困りのことはありませんか?」と積極的に声をかけたりするだけでも、多くの気づきが得られます。日々の接客記録や営業日報に「顧客の声」欄を設けるのも有効です。

- ウェブサイトやSNSの分析: 自社サイトへのアクセス状況、検索キーワード、SNSでの自社に関する投稿などをチェックすることも、顧客の関心や評価を知る手がかりになります。

【経営学の視点】ターゲット顧客の明確化(STP分析の考え方)

やみくもに声を集めるのではなく、「自社にとって最も重要な顧客は誰か?」を意識することが重要です。経営学のSTP分析(Segmentation:市場細分化, Targeting:ターゲット設定, Positioning:自社の立ち位置決め)の考え方を参考に、「誰の」「どんな声」を特に重視するのかを明確にしましょう。すべての顧客を満足させるのは不可能です。まずは、自社が最も価値を提供したいターゲット顧客を定め、その層の声を重点的に集めることから始めると効果的です。

3-2. ステップ2:集めた声を「宝」に変える分析視点

顧客の声を集めただけでは、まだ「情報」に過ぎません。それを分析し、意味のある「知見」に変えることで、初めて経営に活かせる「宝」となります。

【分析のポイント】

- 「不満」や「クレーム」こそ改善のヒント: ネガティブな意見は耳が痛いものですが、そこには顧客が感じている具体的な問題点や、改善すべき点が明確に示されています。真摯に受け止め、原因を探りましょう。

- 「満足」の声の裏にある「強み」の再発見: 顧客が「なぜ満足しているのか」を分析することで、自社が気づいていなかった独自の強みや、評価されているポイントが見えてきます。その強みをさらに伸ばす戦略に繋げられます。

- 潜在ニーズの探求: 「もっとこうだったらいいのに」「こんなことで困っている」といった言葉の断片や、顧客の行動・表情などから、「顧客自身も言葉にできていない本当のニーズ」を探り当てることが重要です(前章1-3参照)。「なぜそう思うのだろう?」「本当は何を解決したいのだろう?」と問い続ける視点が大切です。

- 声の「量」だけでなく「質」と「背景」を見る: たくさん寄せられた意見だけでなく、少数でも本質的な指摘や、特定の顧客層からの声にも注目しましょう。誰が、どんな状況で、なぜそう言っているのか、その背景を理解しようと努めることが重要です。

3-3. ステップ3:小さな改善から始めるアクションプラン

分析によって課題やニーズが見えてきたら、次は具体的な「行動」に移します。最初から完璧を目指す必要はありません。小さくても確実な一歩を踏み出すことが大切です。

【アクションのポイント】

- 「すぐできること」から着手する: 全社的な改革の前に、個々の従業員の裁量でできることや、少しの工夫で改善できることから始めましょう。「電話応対の言葉遣いを少し丁寧にする」「商品の陳列を分かりやすく変える」「ウェブサイトの問い合わせフォームを改善する」など、すぐに効果が見えやすい小さな成功体験が、次の行動への意欲に繋がります。

- 課題の「根本原因」にアプローチする: 表面的な問題への対症療法だけでなく、「なぜその問題が起きるのか?」という根本原因を探り、その解決策を考える視点も持ちましょう。(例:クレームが多い→担当者のスキル不足? マニュアル不備? 業務プロセス自体に問題?)

- 優先順位をつける: すべての課題に一度に取り組むのは困難です。「インパクト(効果の大きさ)」と「実現可能性(取り組みやすさ)」の2軸で考え、優先順位をつけて計画的に進めましょう。

【経営学の視点】顧客と共に価値を創る(価値共創)発想も

可能であれば、改善アクションに顧客を巻き込む「価値共創」の視点を取り入れてみましょう。例えば、新商品開発の際に顧客モニターを募集したり、サービスの改善案について意見交換会を開いたりするなど、顧客を単なる受け手ではなく、価値創造のパートナーとして捉えることで、より顧客ニーズに合致した、愛される商品・サービスを生み出すことができます。

3-4. ステップ4:「自分ごと」にする社内浸透のコツ

顧客志向は、経営者だけが熱心でも、一部の部署だけが取り組んでも、なかなか成果には繋がりません。組織全体で顧客視点を共有し、実践する文化を育てていく必要があります。

【社内浸透のポイント】

- 経営者の「本気度」を言葉と行動で示す: 経営者自身が顧客志向の重要性を繰り返し語り、率先して顧客の声に耳を傾け、顧客視点での判断を示すことが何よりも重要です。

- 顧客の声を「見える化」し、共有する仕組み: 顧客から寄せられた感謝の声や改善提案などを、朝礼や社内報、掲示板、チャットツールなどで積極的に共有しましょう。成功事例だけでなく、失敗事例やクレームも(個人を特定しない形で)共有し、組織全体の学びとすることが大切です。

- 顧客視点での行動を評価・称賛する: 顧客のために主体的に行動した従業員や、優れた改善提案を行った従業員を、きちんと評価し、称賛する仕組みを取り入れましょう。金銭的なインセンティブだけでなく、「ありがとうカード」の交換や、表彰制度なども有効です。

- 部門間の壁をなくす: 営業、製造、開発、サポートなど、各部門が持つ顧客情報を連携させ、組織全体で顧客理解を深める努力が必要です。定期的な部門横断ミーティングなどが役立ちます。

3-5. ステップ5:やりっぱなしにしない効果測定と継続

顧客志向の取り組みは、一度やって終わりではありません。その効果を測定し、改善を続け、継続していく仕組みを作ることが不可欠です。

【効果測定と継続のポイント】

- シンプルな指標(KPI)を設定する: 顧客志向の成果を測るための指標(KPI:重要業績評価指標)を設定しましょう。例として、「顧客満足度アンケートの点数」「リピート率」「顧客紹介による新規契約数」「クレーム件数」などが考えられます。最初から多くの指標を追うのではなく、自社にとって重要で、測定可能な指標をいくつか選びましょう。

- 定期的に振り返り、改善策を練る(PDCAサイクル): 設定したKPIを定期的に測定し、目標とのギャップを確認します(Check)。その結果を踏まえ、うまくいっていることは継続・発展させ、課題があれば改善策を考え(Act)、次の計画(Plan)に繋げ、実行(Do)する。このPDCAサイクルを回し続けることが、顧客志向を組織に根付かせ、継続的な成果を生み出す鍵です。

- 成功も失敗も、組織の「学習」と捉える: 思うような成果が出なくても、それは失敗ではなく、次への改善点が見つかったという「学習」の機会です。結果に一喜一憂せず、粘り強く取り組みを続ける姿勢が重要です。

以上、顧客志向を実践するための5つのステップをご紹介しました。まずは、ステップ1の「顧客の声を知る」ことから、小さな一歩を踏み出してみませんか? 次の章では、これらのステップを実践し、成功を収めている企業の事例から、さらに具体的なヒントを探っていきましょう。

第4章:【事例に学ぶ】あの有名企業も実践!顧客志向の成功法則と自社への活かし方

ここまでの章で、顧客志向の重要性、メリット、そして実践ステップについて理解を深めてきました。しかし、「理屈は分かったけれど、実際にどう成功に繋がっているのか、もっと具体的に知りたい」と感じている方も多いでしょう。

この章では、誰もが知る有名企業の顧客志向の取り組みを事例として取り上げ、その成功の本質を探ります。そして、「大企業だからできること」ではなく、「中小企業であるあなたの会社でも応用できる普遍的なヒント」を一緒に見つけ出していきましょう。

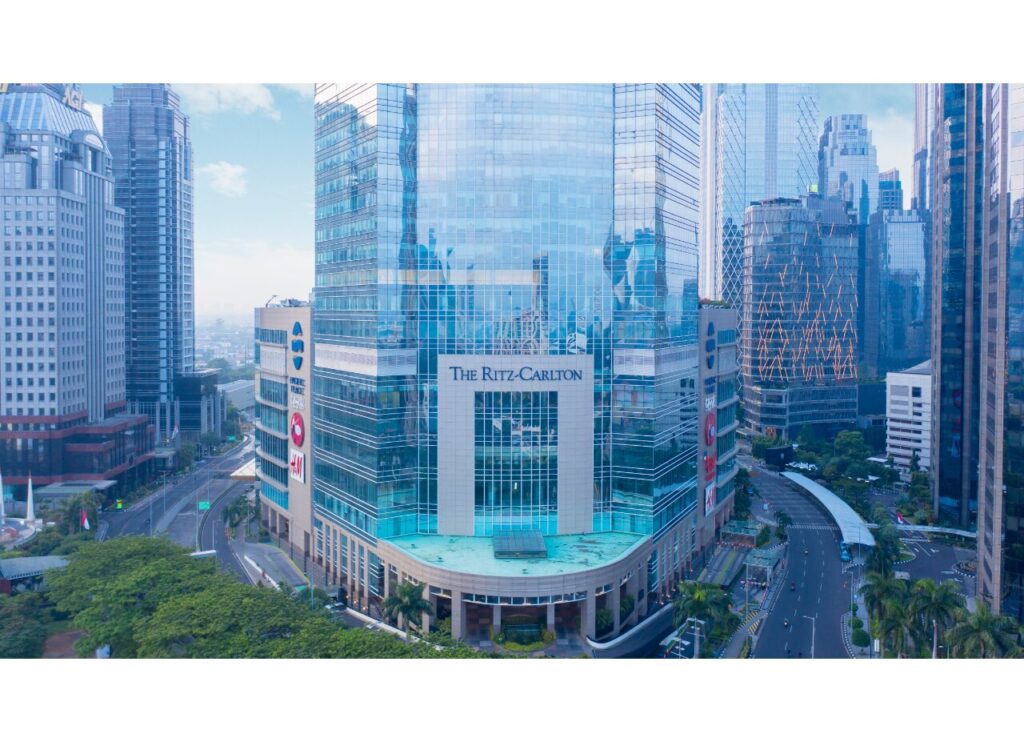

4-1. 事例研究①:ザ・リッツ・カールトンの徹底した顧客視点

最高級ホテルとして世界的に有名なザ・リッツ・カールトン。その卓越したサービスは、顧客志向の模範としてしばしば語られます。彼らの成功の根幹にあるのは、単なるマニュアルを超えた、従業員一人ひとりへの徹底した顧客視点の浸透です。

【成功のポイント解説:クレドとエンパワーメント】

- クレド(信条)の共有: リッツ・カールトンには、「紳士淑女にお仕えする我々もまた紳士淑女です」という有名なモットーを含む「クレド」と呼ばれるカードがあります。従業員は常にこれを携帯し、そこに記されたサービスの心構えや価値観を共有・実践しています。これは、組織全体で目指すべき顧客体験の基準を明確にする役割を果たしています。

- 従業員への大幅な裁量権移譲(エンパワーメント): 彼らは、従業員が顧客のために自ら考え、行動することを奨励しています。有名なのが、従業員一人ひとりに一日最大2,000ドルまでの決裁権を与え、顧客の問題解決や期待を超えるサービス提供のために、上司の許可なく自由に使って良いとしている点です。これにより、マニュアル通りの対応ではなく、その場その場の状況に応じた、記憶に残るようなパーソナルなサービスが生まれるのです。

4-2. 想像してみよう!もしあなたの会社がリッツ・カールトンの考え方を取り入れたら?

「一日2,000ドルの決裁権なんて、うちでは無理だ…」と思われるかもしれません。しかし、ここで注目すべきは金額の多寡ではありません。リッツ・カールトンから学ぶべき本質は、「従業員を信頼し、顧客のために主体的に行動できる環境と文化を作る」という点にあります。

【応用できる本質:従業員の主体性と感動体験】

- 顧客のために「ここまでやって良い」という基準を示す: あなたの会社でも、「お客様に喜んでいただくためなら、ここまでは現場判断でやって良い」という明確なガイドラインや価値観(クレドのようなもの)を示すことはできるはずです。

- 小さな裁量権から始めてみる: 例えば、「〇〇円までの範囲なら、顧客への特別な対応(例:お詫びの品、急ぎの対応費)を許可する」「顧客からの簡単な要望なら、上司に確認せず対応して良い」といった小さな権限移譲から試してみてはいかがでしょうか。

- 成功体験を共有し、称賛する文化: 従業員が顧客のために主体的に行った素晴らしい行動や、顧客から感謝されたエピソードを、社内で積極的に共有し、称賛する場を設けましょう。「あの人のようにやってみよう」という前向きな連鎖が生まれます。

リッツ・カールトンのように、従業員一人ひとりが「会社の代表」として誇りを持ち、顧客に感動を与える体験を創り出すことを目指す。その第一歩は、あなたの会社でも踏み出せるはずです。

4-3. 事例研究②:Amazonのデータ活用と顧客中心主義

世界最大のEコマース企業であるAmazon。彼らの強さの源泉もまた、徹底した顧客志向にあります。特に、膨大な顧客データを活用し、顧客一人ひとりの利便性を極限まで高めようとする姿勢は特筆に値します。

【成功のポイント解説:レビュー機能、レコメンデーション】

- 顧客レビューの重視: Amazonの商品ページには、良い評価も悪い評価も含め、顧客の正直なレビューが掲載されています。これは、他の顧客にとって重要な購買判断材料となるだけでなく、Amazon自身や出店者にとっても、商品やサービスの改善に繋がる貴重なフィードバックとなっています。

- パーソナライズされたレコメンデーション: 過去の購買履歴や閲覧履歴といったデータを分析し、「この商品を買った人はこんな商品も買っています」「あなたへのおすすめ」といった形で、顧客一人ひとりの興味に合わせた商品を提案(レコメンド)します。これにより、顧客は効率的に欲しいものや新たな発見に出会うことができ、購買体験の満足度が高まります。

4-4. Amazonの事例から、あなたの会社が学べること

「Amazonのような巨大なデータ分析基盤は持てない…」と感じるかもしれません。しかし、ここでも学ぶべき本質は、「顧客に関する情報を積極的に収集し、それを顧客体験の向上に活かす」という姿勢です。

【応用できる本質:顧客データの収集と活用】

- 身近な顧客データを「見える化」する: あなたの会社にも、顧客名簿、購買履歴、問い合わせ記録、ウェブサイトのアクセスログなど、様々な顧客データが存在するはずです。まずはこれらを整理し、「どんな顧客が」「いつ」「何を」「どれくらい」購入しているのか、基本的な情報を把握することから始めましょう。簡単な顧客データベース(Excelでも可)を作成するだけでも大きな一歩です。

- 顧客の声を積極的に集め、分析する: ステップ1で紹介したアンケートやインタビューなどを通じて、顧客の評価や要望を収集し、記録に残しましょう。そして、集めた声を分析し、「どの商品の評価が高い/低いか」「どんな要望が多いか」「どんな層の顧客がリピートしているか」といった傾向を掴み、商品・サービスの改善や、特定の顧客層へのアプローチに活かします。

- ウェブサイトやSNSを活用する: 自社のウェブサイトに顧客の声(レビュー)を掲載するコーナーを設けたり、SNSで顧客とのコミュニケーションを図ったりすることも、顧客理解を深め、関係性を強化する有効な手段です。

Amazonのように、顧客一人ひとりを深く理解し、その情報を元に、より便利で満足度の高い体験を提供しようと努力すること。その精神は、中小企業でも十分に実践可能です。

4-5. 事例研究③:無印良品の顧客参加型プロセス

シンプルで品質の良い商品を提供する無印良品。彼らの顧客志向は、生活者の視点に立ち、顧客と共に商品やサービスを作り上げていくプロセスに特徴があります。

【成功のポイント解説:「わけあって、安い」の背景、生活者視点】

- 徹底した生活者視点: 無印良品の商品は、華美な装飾や過剰な機能を排し、「これでいい」という合理的な満足感を追求しています。これは、開発プロセスにおいて「本当に生活に必要なものは何か?」という問いを徹底的に突き詰めているからです。

- 顧客との対話と共創: ウェブサイトなどを通じて顧客から商品に関する意見やアイデアを広く募集し、それを商品開発に活かす仕組み(例:「くらしの良品研究所」「IDEA PARK」)を持っています。また、顧客モニター制度などを通じて、実際の使用感をフィードバックしてもらい、改善に繋げています。これにより、顧客は単なる消費者ではなく、商品開発のプロセスに参加する当事者となり、ブランドへの愛着を深めています。

4-6. 無印良品の事例から、あなたの会社が学べること

「商品開発プロセスに顧客を巻き込むなんて難しそう…」と思うかもしれません。しかし、ここでの本質は、「顧客の視点に立って考え、顧客との対話を通じて共に価値を創り出そうとする」姿勢です。

【応用できる本質:顧客との共創、本質的な価値の追求】

- 顧客の「本当の困りごと」に寄り添う: あなたの会社の顧客が、日常生活や仕事の中で「どんなことに困っているか」「どんなことが満たされれば嬉しいか」を想像し、それを解決する商品・サービスを提供できないか考えてみましょう。

- 顧客との対話の場を設ける: 新商品や新サービスのアイデアについて、特定の顧客に意見を聞いてみたり、小規模な意見交換会やモニター調査を実施したりすることは、中小企業でも可能です。顧客の生の声は、何よりのヒントになります。

- 「本質的な価値」は何かを問い直す: 業界の常識や競合の動きにとらわれず、「顧客にとって本当に必要な価値は何か?」を問い直し、自社の提供価値を見つめ直してみましょう。そこに、独自の強みや新しいビジネスチャンスが見つかるかもしれません。

無印良品のように、顧客と同じ目線に立ち、対話を通じて共に価値を創り上げていく姿勢は、顧客との強い信頼関係を築く上で非常に有効です。

4-7. 【経営学の視点】大企業の事例から抽出する普遍的な成功要因

ここまで見てきた有名企業の事例には、業種や規模は違えど、共通する成功要因が見えてきます。

- 顧客理解の深さ: 表面的なニーズだけでなく、顧客の潜在的なニーズや期待を深く理解しようと努めている点。

- 組織文化への浸透: 顧客志向が一部の部署や担当者だけでなく、経営トップから現場の従業員一人ひとりにまで浸透し、組織全体の文化となっている点。

- 継続的な改善: 一度成功した方法に安住せず、常に顧客の声に耳を傾け、データに基づきながら、商品・サービス・プロセスを改善し続けている点。

これらの要素は、経営学で語られる「市場志向(Market Orientation)」や「学習する組織(Learning Organization)」といった概念にも通じます。つまり、これらの成功事例は、単なる偶然や個別の才能によるものではなく、普遍的な経営原理に基づいていると言えるのです。そして、その原理原則は、規模に関わらず、あなたの会社でも応用可能なのです。

有名企業の事例は、自社の取り組みを考える上での大きなヒントを与えてくれます。ただし、これらの成功事例をそのまま真似るのではなく、その根底にある顧客志向の「本質」を理解し、自社の状況に合わせて工夫しながら取り入れていくことが重要です。次の章では、顧客志向を実践する上で注意すべき点や、陥りやすい罠について解説します。

第5章:顧客志向を実践する上での注意点・陥りやすい罠

顧客志向の重要性を理解し、具体的なステップや成功事例に触れると、「よし、自社でも早速取り組んでみよう!」という意欲が高まっていることでしょう。その熱意は非常に大切ですが、実際に顧客志向を推進していく上で、いくつか注意すべき点や、陥りやすい「罠」が存在します。

せっかくの取り組みが空回りしたり、逆効果になったりしないよう、ここで事前に知っておきたいポイントを3つご紹介します。

5-1.「すべての声に応えよう」として疲弊しないために(選択と集中)

顧客の声に耳を傾けることは重要ですが、寄せられたすべての要望やクレームに、そのまま応えようとする必要はありません。むしろ、そうしようとすると、現場は際限なく増える要求に対応しきれなくなり、疲弊してしまいます。また、コストがかさみ、収益を圧迫してしまう可能性もあります。

【陥りやすい罠】

- どんな顧客の、どんな小さな要望にも応えようとしてしまう。

- クレーム対応に追われ、本来注力すべき業務や、他の優良顧客への対応がおろそかになる。

- 採算度外視の要求を受け入れてしまい、利益が出なくなる。

【注意点と対策】

- ターゲット顧客を明確にする: 第3章でも触れたように、自社が最も価値を提供したい「ターゲット顧客」は誰なのかを明確にし、その層のニーズを優先的に考えましょう。すべての顧客を100%満足させることは不可能です。

- 「できないこと」「やらないこと」を決める: 自社のリソースや経営方針に基づき、「ここまでは対応できるが、これ以上はできない」「この種の要望には応えない」といった線引きを明確にすることも重要です。そして、それを顧客にも丁寧に説明できるように準備しておきましょう。

- 声の「重み」を見極める: 寄せられた声が、自社の事業にとってどれほど重要か、実現可能性はどうか、費用対効果はどうか、といった観点から「重み」を見極め、対応の優先順位をつけましょう。(=選択と集中)

- 建設的なクレームと、そうでないものを見分ける: 正当な理由のあるクレームや改善提案は真摯に受け止めるべきですが、理不尽な要求や、単なる感情的な非難に対しては、毅然とした態度で対応することも必要です。

顧客志向とは、言いなりになることではありません。自社の強みとリソースを活かし、最も価値を提供できる顧客に、最も効果的な方法で応えていくという戦略的な視点が不可欠です。

5-2.短期的な成果を求めすぎないマインドセット(長期視点の重要性)

顧客志向の取り組みは、すぐに劇的な売上増加や利益改善に繋がるわけではありません。顧客との信頼関係を築き、それが具体的な成果として表れるまでには、ある程度の時間が必要です。

【陥りやすい罠】

- 数ヶ月試してみたが、目に見える効果が出ないため、「やはり意味がない」と諦めてしまう。

- 短期的な売上目標達成を優先するあまり、長期的な顧客関係構築に繋がる施策(例:丁寧なアフターフォロー、顧客の声を聞くための時間投資)が後回しにされる。

- すぐに効果が出ないことに焦り、本来の目的を見失った付け焼き刃的な施策に走ってしまう。

【注意点と対策】

- 顧客志向は「投資」と捉える: 顧客志向の取り組みは、短期的なコストではなく、将来の収益を生み出すための「投資」であるという認識を持ちましょう。

- 長期的な視点で目標を設定する: すぐに結果が出ることを期待するのではなく、半年後、1年後、3年後といったスパンで、どのような状態を目指すのか、長期的な目標を設定しましょう。

- プロセスや中間指標も評価する: 売上などの最終的な結果(KGI)だけでなく、顧客満足度の変化、リピート率の推移、従業員の意識変化といった「プロセス」や「中間指標(KPI)」にも注目し、取り組みの進捗を評価しましょう。

- 経営者が粘り強くコミットし続ける: 経営者自身が短期的な成果に一喜一憂せず、長期的な視点で顧客志向の重要性を信じ、粘り強く取り組みを推進し続ける姿勢が、組織全体のマインドセットを変えていきます。

顧客との信頼関係は一朝一夕には築けません。焦らず、地道に、継続していくことが、顧客志向を成功させるための鍵となります。

5-3. 経営者だけが空回りしない組織づくり(巻き込みと共感)

顧客志向の重要性を最も理解し、熱意を持っているのは経営者自身かもしれません。しかし、その熱意が強すぎるあまり、トップダウンで指示を出すだけでは、従業員は「やらされ感」を感じてしまい、主体的な行動には繋がりません。結果として、経営者だけが空回りしてしまう可能性があります。

【陥りやすい罠】

- 経営者が一方的に顧客志向の重要性を説き、具体的な施策を指示するが、現場の従業員が腹落ちしていない。

- 従業員が「また社長が何か言い出した」と冷めた目で見てしまい、積極的に協力しない。

- 顧客対応の負担ばかりが増え、従業員の不満が高まってしまう。

【注意点と対策】

- 「なぜ」顧客志向が必要なのか、背景や目的を丁寧に説明する: ただ指示するだけでなく、「なぜ今、顧客志向に取り組む必要があるのか」「それによって会社や従業員自身にどんなメリットがあるのか」を、従業員が納得できるよう、繰り返し丁寧に説明しましょう。

- 従業員の意見を聞き、取り組みに反映させる: 顧客に最も近い現場の従業員の意見やアイデアは非常に貴重です。顧客志向の具体的な施策を考えるプロセスに、従業員を積極的に巻き込み、彼らの意見を尊重し、可能な範囲で取り入れていきましょう。

- 成功体験を共有し、共感を広げる: 小さな成功事例でも、それを社内で共有し、「顧客に喜んでもらえることの嬉しさ」や「チームで目標を達成する喜び」といったポジティブな感情を分かち合うことで、共感の輪が広がっていきます。

- 従業員満足(ES)にも配慮する: 顧客満足(CS)だけを追求するのではなく、従業員が働きがいを感じ、安心して顧客に向き合える環境を整えること(=従業員満足(ES)の向上)も同時に重要です。適切な権限移譲、教育機会の提供、負担軽減策などを検討しましょう。(第2章2-3、おわりにも関連)

顧客志向は、経営者一人の力で実現できるものではありません。従業員一人ひとりの共感と主体的な参加があってこそ、組織全体の文化として根付き、大きな力となるのです。

これらの注意点を意識し、陥りやすい罠を回避しながら、着実に顧客志向の取り組みを進めていきましょう。最後の「おわりに」では、顧客志向を企業の文化として定着させ、持続的な成長に繋げていくための総括的なメッセージをお伝えします。

おわりに

ここまで、「顧客志向」をテーマに、その本質、メリット、具体的な実践ステップ、成功事例、そして注意点について解説してきました。

「伸び悩む売上」「激化する価格競争」「疲弊する現場」――。本記事の冒頭で触れたような課題は、多くの中小企業経営者が直面する現実かもしれません。しかし、その閉塞感を打ち破る鍵が、自社の商品やサービス、そして何よりも「顧客」自身の中に眠っている可能性を感じていただけたのではないでしょうか。

顧客志向とは、単なるマーケティング手法や一時的なキャンペーンではありません。それは、企業活動の中心に常に顧客を置き、顧客の成功や幸福に貢献することを通じて、自社も持続的に成長していくという経営哲学であり、組織文化そのものです。

この顧客志向を、一過性の取り組みで終わらせず、企業の「文化」として深く根付かせるためには、以下の点が改めて重要になります。

- 経営トップの揺るぎないコミットメント: 何よりもまず、経営者自身が顧客志向の重要性を誰よりも深く理解し、その価値を信じ、言葉と行動で示し続けること。その熱意と覚悟が、組織全体を動かす原動力となります。

- 従業員満足(ES)との両輪: 顧客に最高の価値を提供するためには、まず従業員自身が自社の仕事に誇りを持ち、やりがいを感じ、安心して働ける環境が必要です。顧客満足(CS)と従業員満足(ES)は表裏一体であり、両方をバランス良く追求していく視点が不可欠です。

- 【経営学の視点】顧客視点を経営指標に: バランスト・スコアカードの考え方のように、財務的な指標だけでなく、顧客満足度やリピート率、従業員満足度といった「顧客の視点」「従業員の視点」に関わる指標を経営に取り入れ、定期的に測定・評価し、改善に繋げていく仕組みを構築することが、文化としての定着を後押しします。

顧客の声に真摯に耳を傾け、期待を超える価値を提供しようと努力し続ける企業は、たとえ規模が小さくても、顧客から選ばれ、愛され、応援される存在となります。そして、そのような顧客との強い絆こそが、変化の激しい時代においても揺らぐことのない、最も確かな経営基盤となるのです。

本記事が、あなたの会社が顧客志向への第一歩を踏み出し、顧客と共に成長し続ける未来を切り拓くための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。

さあ、あなたの会社の「顧客志向」ストーリーを、今日から始めてみませんか?

「経営」や「社長の仕事」の学びに興味を持って頂いた方に、プレジデントアカデミーの無料教材セットをお届けしています。

プレジデントアカデミーの内容やサンプル教材、オンライン受講可能なセミナー情報を郵送、またはPDF形式にてご提供します。

お気軽にお申し込みください。

» プレジデントアカデミー資料請求|プレジデントアカデミー|「経営と社長の仕事」を学ぶなら社長の学校

【ライター】

酒井 颯馬

株式会社ビジネスバンク

Entrepreneur事業部 事業責任者

早稲田大学商学部にて経営学を専攻する井上達彦研究室に所属。「起業家精神とビジネスモデル」を研究テーマに、経営理論を学ぶと同時に研究対象におけるビジネスモデルの研究やそれにまつわる論文の執筆に励んでいる。

社長の学校「プレジデントアカデミー」のHPに掲載するブログの執筆、起業の魅力と現実を伝えるインタビューサイト「the Entrepreneur」にて起業家インタビューを行い記事を執筆している。

取締役

中小企業診断士

早稲田大学商学部の講師として「ビジネス・アイデア・デザイン」「起業の技術」「実践起業インターンREAL」の授業にて教鞭を執っている。社長の学校「プレジデントアカデミー」の講師・コンサルタントとして、毎週配信の経営のヒント動画に登壇。新サービス開発にも従事。経営体験型ボードゲーム研修「マネジメントゲーム」で戦略会計・財務基礎を伝えるマネジメント・カレッジ講師でもある。

日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。日本ディープラーニング協会認定AIジェネラリスト・AIエンジニア資格保有者。経済産業大臣登録 中小企業診断士。