「『家族経営なんて、もううんざりだ…』。会社の未来を真剣に考えるほど、家族という見えない壁にぶつかり、誰にも言えない孤独を感じていませんか?

その苦しみは、決してあなた一人が抱えるものではありません。

この記事では、まず家族経営のメリット・デメリットを客観的に整理し、なぜ問題が起きるのか、そしてその問題を乗り越え、会社をより良い方向へ導くための具体的な方法を、データや経営学の視点も交えながら解説します。あなたの抱える問題の解決の糸口が、きっと見つかるはずです。

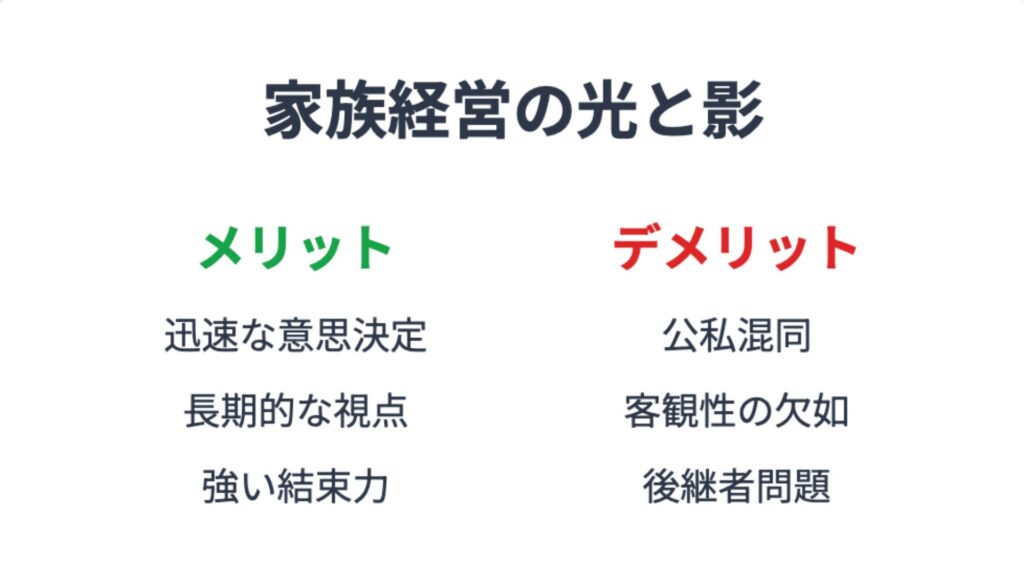

1. そもそも家族経営とは?メリット・デメリットを解説

まず、言葉の定義から確認しましょう。家族経営(同族経営)とは、特定の家族や親族が企業の所有と経営の大部分を支配している状態を指します。日本の企業の9割以上が同族経営であると言われており、決して珍しい経営形態ではありません。

家族経営には、他にはない強みがある一方で、特有の課題も存在します。

【メリット】

- 迅速な意思決定が可能: 経営陣が家族であるため、意思疎通が早く、環境変化にスピーディーに対応できます。

- 経営が安定的: 長期的な視点での経営が可能で、短期的な利益に左右されにくい傾向があります。

- 強い結束力を生む: 家族という強い絆が、困難な状況を乗り越える力になることがあります。

【デメリット】

- 公私混同が起きやすい: 家族の感情や関係性が経営に持ち込まれ、合理的な判断が難しくなることがあります。

- 客観的な経営判断が難しい: 外部からの意見を取り入れにくく、経営が内向きになる「サイロ化」に陥りがちです。

- 後継者問題: 能力に関わらず親族が後継者となり、経営が傾いたり、後継者が見つからず廃業に至ったりするケースがあります。

2. 【データで見る】“あるある”な問題点と、あなたの会社の危険度

「うちの会社だけの問題だと思っていた…」と感じていたかもしれませんが、あなたの悩みは決して特殊なものではありません。

実際に、2022年版「中小企業白書」によると、事業承継における課題として「後継者候補の育成」を筆頭に、「親族内の意見対立」を挙げる経営者も一定数存在します。これは、多くの家族経営企業が、経営方針や役割分担を巡って内部に火種を抱えていることを示唆しています。

さらに、前章で挙げたメリットが、そのまま問題点に転化するケースも少なくありません。

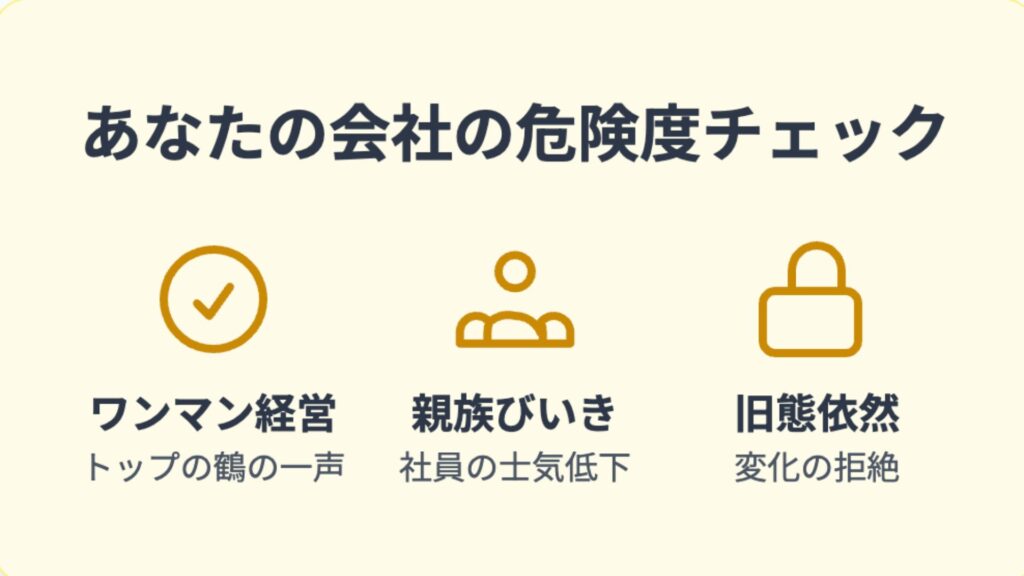

- 「迅速な意思決定」→ トップの鶴の一声で全てが決まるワンマン経営者の暴走

- 「強い結束力」→ 能力のない親族が役員になり、一般社員の士気が下がる

- 「経営の安定性」→ 「昔からのやり方」に固執し、新しい変化を拒絶する

これらは、多くの経営者が「あるある」と頷く典型的なパターンです。もし一つでも当てはまると感じたなら、それはあなたの会社が危険水域にいるサインかもしれません。

3. なぜ?経営学で解明する「頭おかしい」と言われる根本原因

では、なぜ愛情で結ばれているはずの家族が、経営においては深刻な対立を生んでしまうのでしょうか。

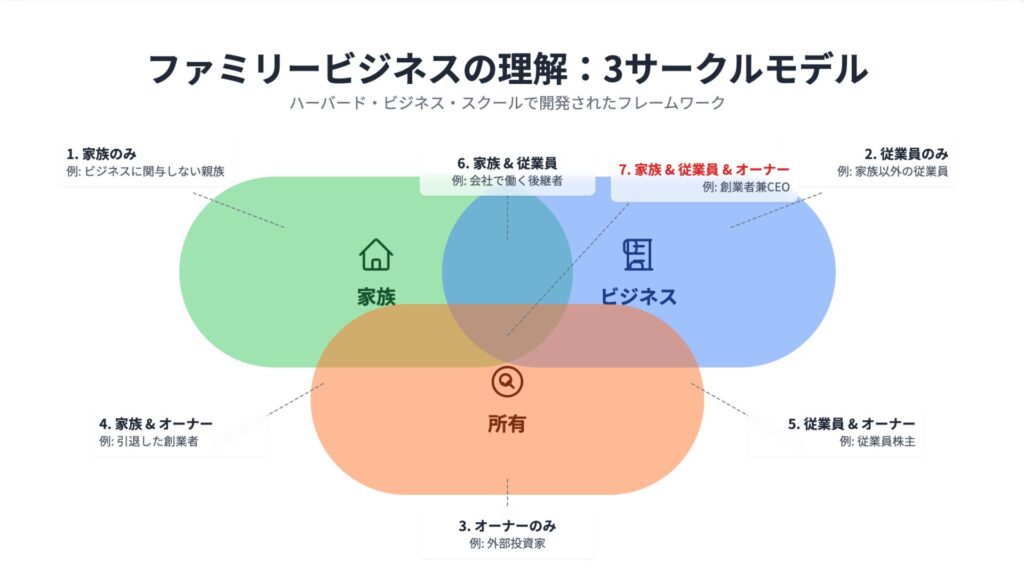

この複雑な問題を解き明かす鍵として、ハーバード・ビジネス・スクールのレナート・タギウリ教授らが提唱した「3サークルモデル」という有名な経営理論があります。

このモデルでは、ファミリービジネスに関わる人間は、「家族(Family)」「所有(Ownership)」「経営(Business)」という3つの異なる円(サークル)のいずれか、あるいは複数に属していると考えます。

例えば、創業者である父は「家族」の一員であり、会社の株を持つ「所有者」でもあり、日々の業務を執行する「経営者」でもあります。一方で、あなたは「家族」「所有者」「経営者」であり、あなたの姉は「家族」「所有者」ではあるが「経営」には関わっていない、といった具合です。

問題は、それぞれのサークルで求められる原理原則が全く異なる点にあります。

- 家族: 愛情や感情、平等が重視される

- 所有: 資産価値の維持・向上が重視される

- 経営: 業績や効率、能力主義が重視される

「家族」として「息子に甘くしたい」という感情と、「経営」者として「会社の成長のために厳しい判断を下すべき」という論理が、一人の人間の中で衝突するのです。これが、「頭おかしい」と感じるような理不尽な判断や、感情的な対立の根本的な原因です。

4. 放置すると危険!データが示す、家族経営が迎える悲惨な“末路”

これらの問題を「家族だから仕方ない」と放置すると、会社はどのような末路を辿るのでしょうか。

帝国データバンクの「全国企業『後継者不在率』動向調査(2021年)」によると、企業の約61.5%が後継者不在であり、その多くが事業の継続を断念し、休廃業・解散を選択しています。

この「後継者難」の背景には、単に子供がいないというだけでなく、「親族間の対立で事業承継どころではなかった」「現経営者に不満を持つ親族が後継者に協力しなかった」といった、家族経営特有の問題が隠されています。

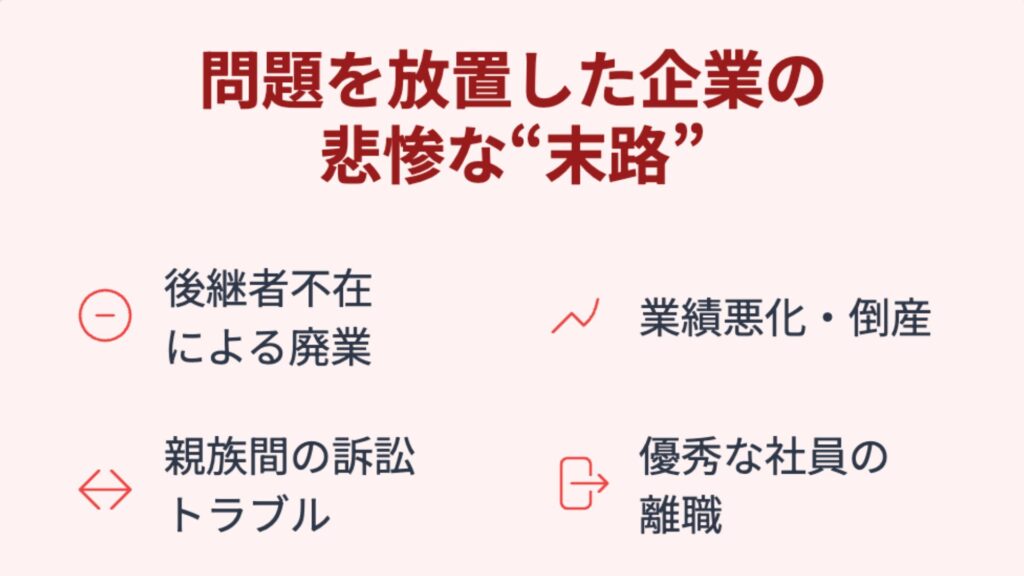

具体的には、以下のような悲惨な末路を迎えるリスクが高まります。

- 業績悪化による倒産: 内紛で経営判断が遅れ、市場の変化に対応できずに倒産。

- 親族間の訴訟トラブル: 相続や役員退職金を巡って骨肉の争いに発展。

- 優秀な社員の大量離職: 公私混同や理不尽な評価に嫌気がさし、会社の未来を担うはずだった人材が流出。

取り返しのつかない事態になる前に、対策を打つことが急務です。

5. 家族経営を円満に進める5つのコツ【ワーク付き】

絶望的な状況に思えるかもしれませんが、打つ手はあります。感情的な対立を避け、会社を再生させるための具体的な5つのコツを紹介します。

5.1 第三者の意見を取り入れる

家族間の問題は、当事者だけでは感情的になりがちです。顧問税理士や金融機関、あるいは経営者仲間など、利害関係のない第三者に相談し、客観的なアドバイスを求めましょう。

5.2 コミュニケーションの「場」と「ルール」を設ける

「食卓での会話」と「会議室での議論」を明確に区別することが重要です。定期的に公式な会議の場を設け、「議題以外の話はしない」「感情的に相手を非難しない」といった最低限のルールを決めましょう。

5.3 【ワーク】「3サークルモデル」で自社の課題を客観的に洗い出す

まず、自社の問題を客観的に可視化してみましょう。あなた自身、父、叔父、他の親族、古参社員など、主要な登場人物を、それぞれの立場に応じて円の中に配置してみましょう。

例:父は「家族」「所有」「経営」の3つ全てに重なる。自分も同じ。専務の叔父は「家族」と「経営」に属するが株は持っていないので「所有」には入らない。

この作業を行うことで、誰と誰の間で、どのサークルの原理が衝突しているのかが明確になり、問題の根本原因を冷静に分析できます。

3サークルモデル ワークショップ

自社の課題を客観的に洗い出してみましょう。

1. 登場人物を追加する

2. 登場人物を円の中にドラッグ&ドロップする

5.4 経営理念やビジョンを言語化し共有する

「何のためにこの会社は存在するのか」「どこを目指しているのか」という経営の根幹を、文章として明確にしましょう。これは、対立が起きた際に立ち返るべき共通の判断基準となります。

5.5 役割と責任、権限を明確にする

「会長」「社長」「専務」といった役職が、具体的にどのような責任と権限を持つのかを明文化しましょう。「社長の最終決裁権は何か」「会長はどこまで口を出すのか」を明確にすることで、理不尽な介入を防ぎます。

6. 事例に学ぶ:“ホワイト”な家族経営を実現するためのヒント

家族経営のメリットを活かし、問題を乗り越えて成長を続ける「ホワイト」な企業も数多く存在します。

その代表例が、星野リゾートです。同社は同族経営でありながら、早くから「所有」と「経営」の分離を進め、親族であっても能力がなければ要職には就けないという徹底した実力主義を貫いています。これにより、外部から優秀な人材を惹きつけ、高い競争力を維持しています。

星野リゾートのような大企業でなくとも、実現できることはあります。

- 公平な人事評価制度の導入: 親族であっても、他の社員と同じ基準で評価・処遇する。

- コンプライアンスの徹底: 経費の私的利用などを許さない、厳格なルールを適用する。

- 非同族社員の幹部登用: 生え抜きの優秀な社員を役員に登用し、経営の透明性を高める。

これらは、会社を「我が家」から「公器」へと変えていくための重要なステップです。

まとめ:家族経営の問題は「仕組み」で解決できる

家族経営が抱える多くの問題は、決して根性論や個人の資質だけで解決できるものではありません。愛情、嫉妬、甘えといった複雑な感情が絡み合うからこそ、客観的な「仕組み」や「ルール」という名の羅針盤が必要なのです。

感情的なしがらみを乗り越え、客観的な『仕組み』を導入することこそが、会社を再生させるための最も確実な一歩です。

監修 / 黒田訓英

株式会社ビジネスバンク 取締役

早稲田大学 商学部 講師

経済産業大臣登録 中小企業診断士

日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)

日本証券アナリスト協会認定CMA

日本ディープラーニング協会認定 AIジェネラリスト/AIエンジニア

JDLA認定AIジェネラリスト/AIエンジニア

ライター / 保坂 太陽

株式会社ビジネスバンク プレジデントアカデミー編集部

株式会社ビジネスバンク

プレジデントアカデミー編集部

起業家インタビューEntrepreneur事業部 事業責任者

起業家インタビューEntrepreneur事業部

事業責任者

早稲田大学 商学部 井上達彦 研究室