『社長がいつまでも営業をしている会社は成長しない』。

その一方で、『社長のトップ営業が会社を支えている』という現実もあります。

社長の営業は「すべきか、せざるべきか」の二択ではなく、会社の成長フェーズと案件の重要度によって『使い分ける』ことが重要です。 社長の本来の仕事は『経営』ですが、会社の未来を左右する局面において、社長の営業力は強力な武器となります。

この記事では、社長が経営に集中するための基盤を作りつつ、その営業力を会社の成長のために最大化する『勝負所の見極め方』を解説します。

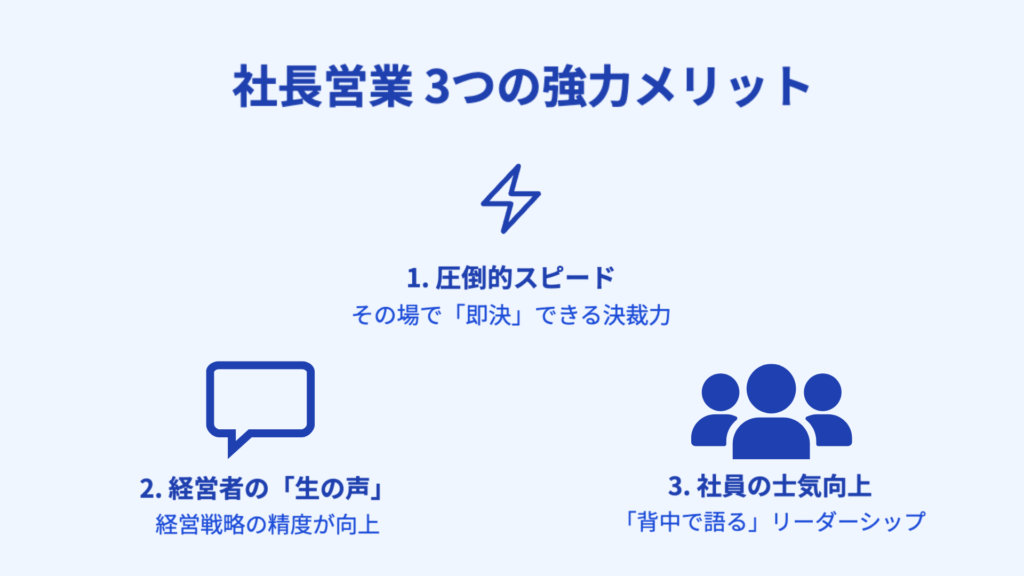

1. 社長の「営業力」はなぜ強力なのか?経営者が知るべき3つのメリット

社長が営業の第一線に立つことには、他の社員にはない明確な強みがあります。特に重要な局面において、以下の3つのメリットは会社の成長を大きく左右します。

1-1. 圧倒的な決裁力とスピードで大型商談を即決に導く

最大の武器は「決裁力」です。営業担当者が持ち帰る「検討します」という言葉を、社長は「やりましょう」と即決できます。

特に大型商談やトップ同士の交渉において、価格、納期、仕様変更などの重要な判断をその場で行えるスピード感は、競合他社に対する強力な優位性となります。

1-2. 顧客トップの声を直接聞き、経営戦略の精度を高める

社長が直接営業に出ることで、顧客企業の経営者層と直接対話する機会が生まれます。

現場担当者からは得られない、業界の動向、市場の真のニーズ、将来的な課題といった「生の情報」は、経営戦略や新規事業開発における何よりの羅針盤となります。

1-3. 社員の士気を高める「背中で語る」リーダーシップを示す

社長自らが先頭に立って大型案件を獲得する姿は、社員にとって最も強力なメッセージとなります。

「社長も戦っている」という事実は、組織の士気を高め、一体感を醸成します。特に創業期や困難な時期において、このリーダーシップは組織を牽引する大きな力となります。

成功し続ける社長には共通の特徴があります。詳しくは下記をご覧ください。

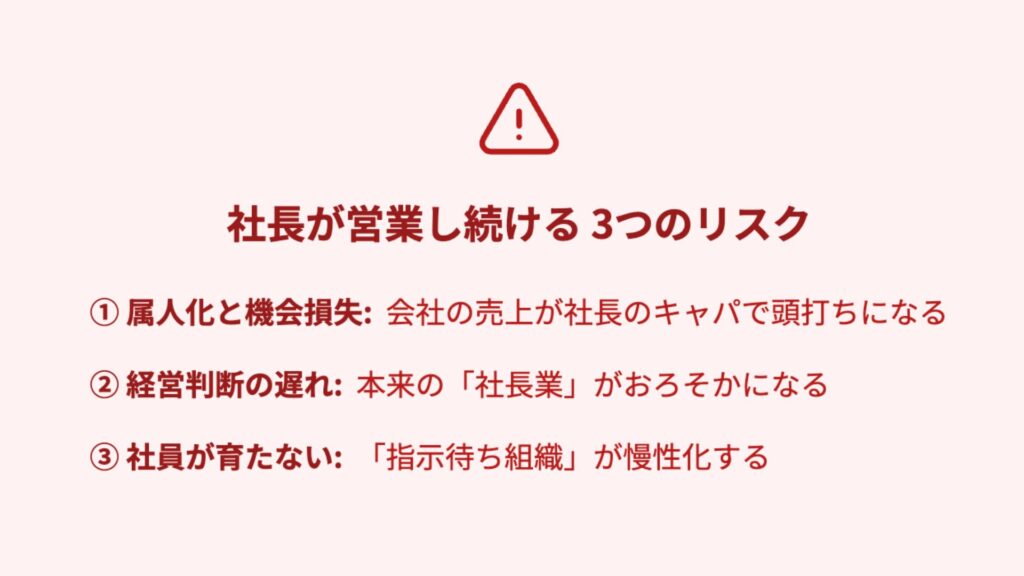

2. 社長が営業に出続けることの弊害は何か? 成長を止める3つのリスク

一方で、社長が「常に」営業の第一線に立ち続けることには、会社の成長を阻害する深刻なリスクが潜んでいます。このメリットとリスクを天秤にかけ、社長の役割を最適化することが重要です。

2-1. 会社全体の成長が止まる「属人化」と機会損失

最大のリスクは「属人化」です。「社長でなければ売れない」という状況が続くと、社長自身のキャパシティが会社の売上の上限になってしまいます。社長が他の案件で手一杯の時に、有望な商談を逃す「機会損失」も頻発するようになります。

2-2. 社長業がおろそかになる「時間的制約」と経営判断の遅れ

社長の時間は有限です。日々の営業活動に追われると、本来行うべき経営戦略の策定、資金繰り、人材採用・育成、組織文化の醸成といった「社長にしかできない仕事」にかける時間が失われます。これは、中長期的な経営判断の遅れに直結します。

2-3. 社員が育たない「指示待ち組織」の慢性化

社長が常にトップセールスマンであると、社員は「最後は社長が何とかしてくれる」と考えるようになり、自ら考えて行動する力を失いがちです。結果として、営業力が組織に蓄積されず、社長の負担は増え続ける一方の「指示待ち組織」が生まれてしまいます。

2-4. リスクを回避し、メリットを最大化するために

では、これらのリスクを回避し、1章で挙げたメリットを最大化するにはどうすればよいでしょうか。

それは、社長が「プレイヤー」から「経営者」へと視点を上げ、日々の営業活動を「仕組み化」しつつ、社長自身は「社長にしかできない営業」に集中することです。 次章から、その具体的な「勝負所」の見極め方を解説します。

3. 社長が「営業」に出るべき勝負所とは? ドラッカーに学ぶ「時間配分」の視点

社長が営業に出るべき「勝負所」を見極める上で、経営学者ピーター・ドラッカーが提唱した「経営者の時間配分」の考え方が役立ちます。ドラッカーは、経営者は「今日の成果をあげる活動」と「明日のための活動」の両方に時間を使うべきだと説いています。

日々の営業活動の多くは「今日の活動」であり、これは仕組み化によって社員に任せていくべき領域です。社長の貴重なリソースは、まさにこの「明日」を作る活動、あるいは「今日」の基盤を揺るがす重大な局面に集中投下すべきなのです。

3-1. 【明日の活動①】会社の「次の柱」となる新規事業・新市場の開拓

まだ社内にノウハウが蓄積されていない新規事業や、新しい市場への足がかりとなる最初の顧客開拓は、まさに「明日のための活動」です。顧客の生の声を直接聞き、事業モデルそのものを検証・改善していくプロセスは、社長にしかできません。

3-2. 【明日の活動②】業界の「トップ企業」や「象徴となる企業」との関係構築

「あの会社と取引が始まった」という事実が、会社の信用力やブランド価値を一気に高めるような、象徴的な企業との商談です。これも未来への投資であり、単なる売上以上に、将来の採用活動や他の営業活動にも好影響を与えるため、社長が自ら関係構築に動く価値があります。

3-3. 【今日の活動の維持】既存の仕組みでは対応できない「重要クレーム」

一見ネガティブに見える重要クレームは、「今日の成果」の基盤を揺るがす重大事です。担当者レベルでは解決が難しい問題を社長が真摯に受け止め、迅速に対応する姿は、かえって顧客の信頼を強固にし、「生涯顧客」へと転換させる最大のチャンスとなります。

経営とは「全体最適」であるため、全体最適の視点で見たときに「社長が営業すべき」と判断された場合こそ、社長が営業に出るべき「勝負所」であると言えます。詳しくは下記をご覧ください。

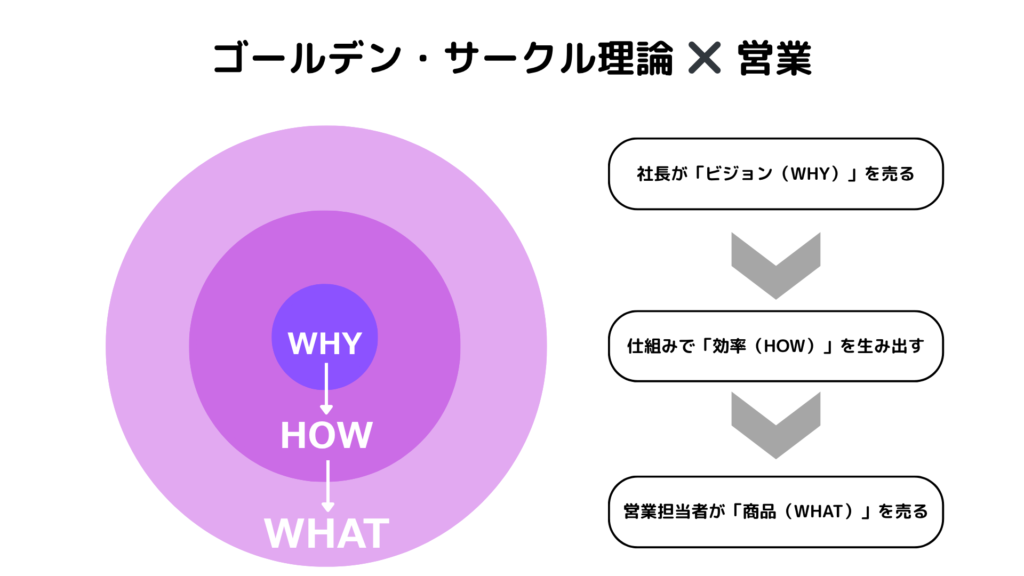

4. 社長の究極の営業とは何か? サイモン・シネックの「ゴールデン・サークル理論」

日々の細かな営業案件を仕組み化し、前章のような「勝負所」に集中できるようになった社長が、最終的に行うべき「究極の営業」とは何でしょうか。 それは、マーケティングコンサルタントのサイモン・シネックが提唱する「ゴールデン・サークル理論」に集約されています。

4-1. ゴールデンサークル理論とは

シネックは、優れたリーダーや企業が人を惹きつける方法を「ゴールデン・サークル」というシンプルな図式で説明しました。彼は、人の行動に影響を与えるコミュニケーションは3つの層で構成されると説きます。

- WHY(なぜ):なぜそれを行うのか(信念、目的、存在意義)

- HOW(どうやって):どうやってそれを行うか(独自技術、プロセス)

- WHAT(何を):何をしているか(商品、サービス)

多くの企業が「WHAT(何を売っているか)」から説明するのに対し、顧客の心を掴む企業は必ず「WHY(なぜそれをやるのか)」から伝えると指摘しました。

なぜなら、人は「何を」しているかではなく、「なぜ」それをしているのかという信念や目的にこそ、心を動かされ共感するからです。

4-2. ゴールデンサークル理論を営業に落とし込む

この理論を営業活動に当てはめてみましょう。

多くの営業は「WHAT(=この商品は高機能です)」や「HOW(=こんな独自技術を使っています)」から説明しがちです。しかし、顧客の心を本当に動かすのはそこではありません。

個別の「商品(WHAT)」を売ることではなく、「なぜ自社がこの事業をやるのか(WHY)」というビジョンや世界観を売ることが、顧客やパートナーの心を最も強く動かすのです。

4-3. 理想の組織形態 〜仕組みが「営業」し、社長が「経営」する組織へ〜

ゴールデンサークルの3つの円は、理想的な組織の役割分担にも当てはまります。

- WHY(ビジョン):社長が組織の求心力として、そして会社の「顔」として発信する

- HOW(仕組み):マーケティングや業務プロセスが効率化し、再現性を持たせる

- WHAT(商品・サービス):営業担当者が日々の活動で顧客に届ける

営業担当者が「WHAT」を売り、仕組みが「HOW」を支え、社長が「WHY」を語る。この体制こそが、社長の営業力と組織力を最大化する一つの完成形です。

社長は日々の営業実務(WHAT)から一歩引き、「トッププレイヤー」であることから卒業し、会社全体の価値を創造する「経営者」として、新たなステージで輝き続けることができます。

4-4. 「ビジョン」を売ることは社長にしかできない

「自社がこの事業を通じて、社会や業界をどう変えていきたいのか」

この会社の存在意義とも言える「WHY」に心から共感してくれる顧客、パートナー、そして未来の社員を見つけ出すこと。これこそが、社長にしかできない最もスケールが大きく、最も重要な「究極の営業活動」です。

社長が「会社の顔」として熱意を持ってビジョンを語り続けることで、目先の価格競争ではない、より強固な信頼関係で結ばれた「仲間」が集まってくるのです。

社長にしかできない仕事とは?について、詳しくは下記をご覧ください。

まとめ:社長の営業力を最大化する「攻めと守りの使い分け」

「社長は営業すべきか?」という問いの答えは、「経営に集中しつつ、勝負所では営業に出るべき」です。 社長の営業力は強力な武器ですが、その力を日々の案件に浪費し続けることには、属人化や組織の成長鈍化といったリスクが伴います。

会社の持続的な成長のためには、営業を仕組み化し、組織で売る体制を整えることが不可欠です。 その上で社長は、新規事業や大型案件、重要クレームといった「勝負所」でその力を発揮し、最終的には会社の「ビジョン」を社会に発信する、という最も重要な営業活動に集中すべきです。社長は経営者として全体最適の視点を持ち、「今、自分が営業すべき案件か」を常に見極めることが重要です。

監修 / 黒田訓英

株式会社ビジネスバンク 取締役

早稲田大学 商学部 講師

経済産業大臣登録 中小企業診断士

日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)

日本証券アナリスト協会認定CMA

日本ディープラーニング協会認定 AIジェネラリスト/AIエンジニア

JDLA認定AIジェネラリスト/AIエンジニア

ライター / 保坂 太陽

株式会社ビジネスバンク プレジデントアカデミー編集部

株式会社ビジネスバンク

プレジデントアカデミー編集部

起業家インタビューEntrepreneur事業部 事業責任者

起業家インタビューEntrepreneur事業部

事業責任者

早稲田大学 商学部 井上達彦 研究室