「2代目社長は会社を潰す」――。

事業承継を控えている、あるいは既に社長に就任した後継者(アトツギ)の方であれば、一度ならずこの言葉に心をえぐられるような思いをしたことがあるかもしれません。

先代との比較からくるプレッシャー、古参社員との対立、そして誰にも相談できない辛い孤独。その重圧の中で、「自分はダメな経営者なのではないか」と自信を失い、一人で悩んでいませんか?

しかし、ご安心ください。その悩みは、決してあなた一人のものではありません。

この記事では、多くの後継者が直面する「事業承継の失敗」の構造的な原因を解き明かし、その苦しみから抜け出して、あなたらしいリーダーシップで会社を輝かせるための、具体的で安全な道筋を提示します。

後継者の方は、「事業承継の4つの難しさ」と「後継者の社長が最初にすべきこと」が分かる下記の記事もご覧ください。

【数量限定無料】『社長の仕事』小冊子ダウンロードはこちら >>

1. 生き残るのは4%? 2代目は会社を潰すジンクスの真相と失敗確率

まず、「二代目社長は会社を潰す」という、まるでジンクスのように語られる言葉の真偽から見ていきましょう。この章では、その言葉が単なる迷信ではない、厳しい現実に基づいていることをデータで示し、後継者が陥りがちな5つの「罠」を解説します。

結論から言えば、そんなジンクスや呪いのようなものは存在しません。社長個人の運命で会社の未来が決まるほど、ビジネスは単純ではないからです。

しかし、この言葉が根強く残っているのには理由があります。それは、事業承継の道のりが非常に険しいという、動かしがたい事実があるからです。

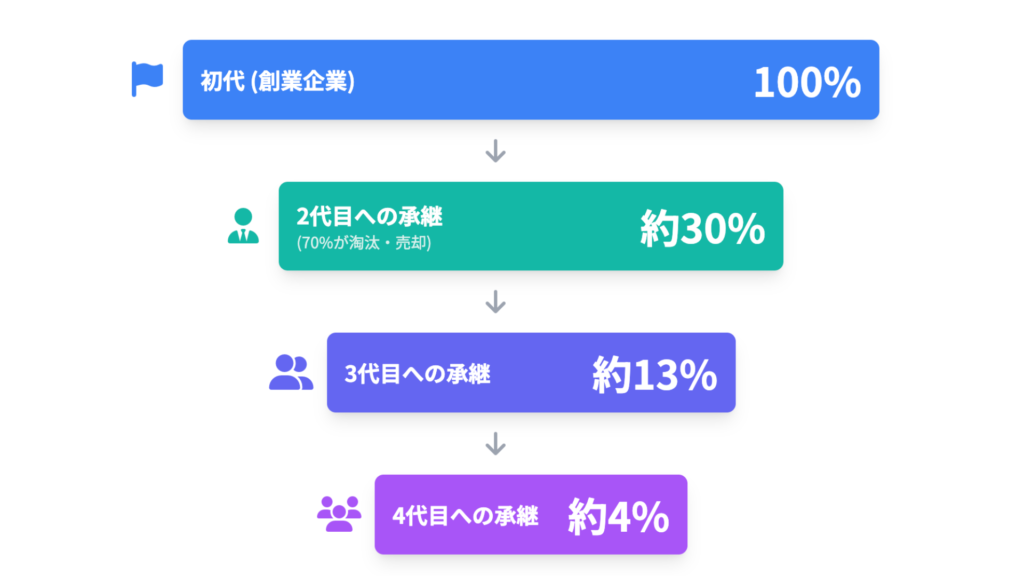

この議論の出発点として、ファミリービジネス研究の分野で最も引用される、ジョン・L・ウォード博士による1987年の画期的な研究があります。この研究は、1924年から1984年にかけてイリノイ州の製造業200社を追跡調査したもので、その結果は衝撃的なものでした。

- 初代から2代目を通じて存続した企業は、約30%

- 初代から3代目を通じて存続した企業は、約13%

つまり、4代目まで存続する企業は、わずか数パーセントしか残らないという現実が示されたのです。これは、多くの後継者が同じような困難に直面し、失敗確率が高まっている現実を示しています。

では、なぜ失敗してしまうのでしょうか。多くの事業承継の失敗事例には、後継者が陥りがちな共通の「罠」が存在します。

1-1. 偉大な先代の「模倣」という罠

偉大な創業者を「正解」だと考え、その経営スタイルを真似しようとしてしまう。しかし、時代も環境も、そしてあなた自身の個性も違うため、模倣は歪みを生み、やがて機能不全に陥ります。

1-2. 「古参社員との対立」という罠

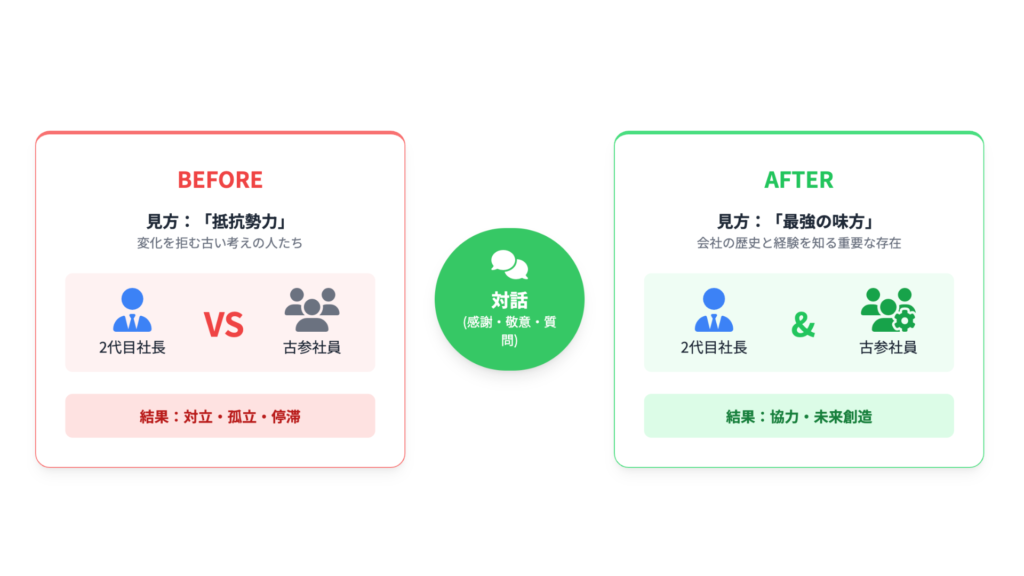

変化を嫌うように見える古参社員を「抵抗勢力」と決めつけ、対立してしまう。彼らの経験や知見を軽視し、自分の正しさを押し通そうとすることで、社内に深い溝を作り、最も重要な味方を失います。

1-3. 過去の成功体験に固執する罠

先代が築いた成功モデルが、今も通用すると信じ込んでしまう。市場の変化から目をそむけ、「これまで通り」に固執することで、会社は静かに時代から取り残されていきます。

1-4. 「孤独」という名の判断ミスを招く罠

「社長は孤独なものだ」と思い込み、誰にも弱みを見せず、相談もせずに一人ですべてを抱え込む。その結果、客観的な視点を失い、プレッシャーからくる焦りが致命的な判断ミスを引き起こします。

1-5. 「嫌われたくない」という承認欲求の罠

社員から認められたいという思いが強すぎるあまり、必要な改革から逃げてしまう。痛みを伴う決断を先延ばしにすることが、結果的に会社全体の体力を奪っていきます。

これらの罠を避けるためには、社長がすべき仕事は何か?を把握しておく必要があります。

下記も参考にしてみてください。

2. 2代目社長はなぜ失敗する?事業承継における最大の壁とは

なぜ、多くの2代目社長は失敗の道をたどってしまうのか。

事業承継における最大の壁、それは後継者自身の心の中に存在する「偉大すぎた先代の幻影」と戦い、乗り越えることです。

これは単なる精神論ではありません。「先代ならどうしたか?」という思考が、客観的なデータ分析や市場の変化よりも優先され、合理的な判断を狂わせます。この心理的なプレッシャーこそが、会社の存続を脅かす具体的な判断ミスに直結するのです。

この「壁」が顕在化した最も有名な事例が大塚家具です。創業者である父・勝久氏は丁寧な接客を伴う「会員制」と「高級路線」で会社を一代で築き上げました。一方、2代目として経営を担った娘の久美子氏は、時代の変化を読み取り「店舗のオープン化」と「中価格帯」へのシフトで新たな顧客層を掴もうとしました。

この経営方針の根本的な対立は、委任状争奪戦にまで発展。久美子氏が経営権を握りましたが、父娘の対立はブランドイメージを大きく傷つけ、顧客離れを招きました。これは、先代の成功体験と後継者の改革案が衝突し、企業価値そのものが失われた典型的な失敗例です。

社長が失敗する原因については他にも様々な要素があります。詳しくは下記をご覧ください。

3. 「ダメな2代目」で終わらない!自分らしいリーダーシップを確立する3ステップ

呪縛の正体を理解したら、次はいよいよ、あなた自身の物語を始める番です。この章では、ダメだと見られがちな2代目社長の特徴を乗り越え、「あなたらしいリーダーシップ」を確立し、会社を未来へと導くための具体的な3つのステップをご紹介します。

3-1. ステップ1:自分の「価値観」と「強み」を再定義する

あなたは、どんな会社を創りたいですか?経営者として、何を一番大切にしたいですか?先代の価値観ではなく、あなた自身の言葉で、その答えを見つけるのです。「社員が家族に誇れる会社にしたい」「挑戦が称賛される文化を創りたい」…なんでも構いません。それが、あなたの経営の「ミッション」となります。

3-2. ステップ2:会社の「存在意義(パーパス)」を自分の言葉で語り直す

あなたの価値観が見えたら、次はそれを会社の「存在意義(パーパス)」として、社員に語りかけるのです。「我々は何のために存在するのか?」それを、あなた自身の言葉で、情熱を込めて語り続けてください。最初は冷ややかだった社員たちの心にも、少しずつその熱が伝わり、「社長が目指す未来を見てみたい」と感じる人が必ず現れます。

3-3. ステップ3:小さな成功体験を積み重ね、信頼を「預金」する

いきなり大きな改革を目指す必要はありません。まずは、あなたが主導して「小さな成功」を積み重ねていくことが重要です。「新しい業務ツールを導入して、残業時間を月5時間削減できた」こうした小さな成功体験は、社員の中に「今の社長も、やるじゃないか」という信頼を少しずつ「預金」していきます。そして、その信頼残高が、未来の大きな挑戦を支える資本となるのです。

4. 古参社員との対立を解消!「抵抗勢力」を最強の味方に変える説得の技術

自分らしいリーダーシップの軸が見えても、次なる壁は古参社員との対立です。まず、あなた自身の彼らに対する「見方」を変えるのです。彼らが本当に守りたいのは、「過去のやり方」ではなく、「自分たちが人生を捧げてきた、この会社そのもの」なのです。その愛情の深さゆえに、あなたのやり方が会社を危険に晒すのではないかと、心底心配しているのです。

対立を解消する第一歩は、あなたの正しさを主張することではありません。まず相手の心を開き、「この若造の話も、一度は聞いてみるか」と思ってもらうことです。そのために不可欠なのが、「感謝」を伝え、相手に「質問」することです。

「感謝」は、相手への敬意の表明です。これまでの貢献に心から感謝を伝えることで、相手は「自分の存在を認めてくれている」と感じ、あなたに対する警戒心を解き始めます。「質問」は、相手の知見を尊重する姿勢の表明です。「どうすればいいですか?」ではなく、「〇〇について、どうお考えですか?」「どんなリスクが考えられますか?」と教えを乞うことで、相手は自尊心を満たされ、あなたの「軍師」としての役割を担ってくれるようになります。

【実践ワーク】明日から始める「対話」のためのアクションプランニング

頭で理解するだけでなく、実際に行動に移すことが何より重要です。以下のフレームワークを使って、あなただけの「対話プラン」を立ててみましょう。

- 誰と話しますか?(例:一番反対している〇〇部長)

まずは、最も影響力があり、関係改善が急務な人物を一人だけ選びます。 - 何を伝えますか?(感謝と敬意)(例:「いつも会社を支えてくださり、ありがとうございます。〇〇部長の経験がなければ、今の会社はありません」)

具体的な感謝の言葉を考えてみましょう。 - 何を教えてもらいますか?(質問)(例:「〇〇部長が、今の会社で一番問題だと感じていることは何ですか?」「私が気づいていない、現場のリスクがあれば教えてください」)

相手の知識や経験を頼る、具体的な質問を準備します。 - いつ、どこで話しますか?(例:来週月曜の朝、会議室で30分)

相手の都合を尊重し、邪魔の入らない環境を設定します。

5. 2代目社長の成功事例3選|失敗の淵から逆境を乗り越えた社長たち

5-1. 事例1:「対話」で組織文化を変革した 星野リゾート・星野佳路代表

今や日本を代表するリゾート運営会社である星野リゾート。4代目として会社を継いだ星野佳路代表も、就任当初は古参社員たちとの激しい対立に苦しみました。米国で学んだフラットな組織論を持ち込みましたが、トップダウン経営が当たり前だった組織では猛反発にあい、多くの社員が会社を去る事態に。一時は会社を追われる形になりましたが、彼は諦めませんでした。復帰後、「対話」こそが重要だと信じ、徹底的に社員と議論を重ね、ビジョンを共有し続けました。その粘り強い対話が、指示待ちだった組織を、自ら考え行動する強い組織へと変革させたのです。

5-2. 事例2:「大反対」を乗り越え、新市場を創造した ヤマト運輸・小倉昌男氏

「クロネコヤマトの宅急便」の生みの親である小倉昌男氏は、創業者である父から会社を継いだ2代目経営者でした。当時、大口の商業貨物が主流だった運輸業界で、個人向けの小口配送サービスは「儲かるわけがない」「手間がかかるだけだ」と役員会で全員から猛反対されました。しかし彼は、来るべき時代を見据え、「サービスが先、利益は後」という強い信念で事業化を断行。社内の反対を押し切るためのロジックを組み立て、粘り強く説得を続けました。この決断が、ヤマト運輸を日本を代表する企業へと飛躍させ、物流業界に革命を起こしたのです。

5-3. 事例3:「遊び心」で国民的ヒットを生んだ 赤城乳業・元会長 井上秀樹氏

「ガリガリ君」で知られる赤城乳業。3代目として会社を率いた井上秀樹氏は、オイルショックで主力商品だったかき氷の売上が落ち込むという危機に直面していました。新しい商品を模索する中、社内からは「売れるわけがない」と反対の声も上がりましたが、彼は「遊び心」を大切にしました。「子供が大人のように、片手で食べられるかき氷」という、常識にとらわれない自分らしい発想を貫き、開発を推し進めました。このユニークなアイデアが国民的ヒット商品「ガリガリ君」を生み出し、会社を成長軌道に乗せたのです。

ここまで、失敗の淵から逆境を乗り越えた社長たちを見てきましたが、

成功する社長には共通した特徴がありますので、下記も参考にしてみてください。

おわりに:明日から踏み出すための一歩

本記事を最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。重要なポイントを改めて振り返ってみましょう。

- 失敗の構造を理解する:「2代目は会社を潰す」という言葉はジンクスではなく、多くの後継者が陥る「5つの罠」に起因します。

- 「先代の呪縛」から解放される:偉大な先代との比較からくる心理的なプレッシャーを乗り越え、あなた自身の価値観で経営の軸を立てることが重要です。

- 自分らしいリーダーシップを確立する:先代の模倣ではなく、あなたの強みを活かし、小さな成功体験を積み重ねることで、信頼は生まれます。

- 対話から始める:最も重要なアクションは、古参社員との対話です。彼らを抵抗勢力と見なさず、敬意をもって向き合うことで、彼らは最強の味方へと変わります。

この記事で得た知識を、ぜひ明日からの行動に移してみてください。大切なのは、あなた自身が「変わる」と決意し、その第一歩を踏み出すことです。

取締役

中小企業診断士

早稲田大学商学部の講師として「ビジネス・アイデア・デザイン」「起業の技術」「実践起業インターンREAL」の授業にて教鞭を執っている。社長の学校「プレジデントアカデミー」の講師・コンサルタントとして、毎週配信の経営のヒント動画に登壇。新サービス開発にも従事。経営体験型ボードゲーム研修「マネジメントゲーム」で戦略会計・財務基礎を伝えるマネジメント・カレッジ講師でもある。

日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。日本ディープラーニング協会認定AIジェネラリスト・AIエンジニア資格保有者。経済産業大臣登録 中小企業診断士。

【ライター】

保坂 太陽

株式会社ビジネスバンク

Entrepreneur事業部 事業責任者

早稲田大学商学部にて経営学を専攻する井上達彦研究室に所属。「起業家精神とビジネスモデル」を研究テーマに、経営理論を学ぶと同時に研究対象におけるビジネスモデルの研究やそれにまつわる論文の執筆に励んでいる。

社長の学校「プレジデントアカデミー」のHPに掲載するブログの執筆、起業の魅力と現実を伝えるインタビューサイト「the Entrepreneur」にて起業家インタビューを行い記事を執筆している。