「そろそろ事業承継を考えないといけない時期だとは思うが、日々の業務に追われて…」

「後継者候補はいるが、本当に任せられるか不安が残る…」

「承継するにしても自社株や相続の問題、複雑で何から手をつければいいのか…」

多くの中小企業経営者が、このような悩みや漠然とした不安を抱えているのではないでしょうか。一方で、「まだ先のこと」「いざとなれば何とかなるだろう」という気持ちから、具体的な準備を先送りにしがちである、という現実もあります。

しかし、その「まだ大丈夫」という感覚こそが、事業承継における最も大きなリスクとなり得るのです。

他社の事業承継における失敗事例、それは本当に「他人事」でしょうか? これらの事例は、あなたの会社の未来を映し出す「鏡」となり、避けるべき落とし穴を示唆しているかもしれません。

この記事を通じて、経営者の皆様は以下の点を明確に理解し、具体的な行動へと繋げることができるはずです。

- 事業承継で起こりがちな失敗の本質的な構造

- 自社に潜む可能性のあるリスクの客観的な把握

- 失敗を回避し、円満な承継を実現するための、今すぐ取るべき「次の一手」

まず、自社の現状を把握するために、この記事で紹介する「クイック診断ワークシート」をぜひご活用ください。

未来への確かな一歩を踏み出すために、まずは事業承継におけるリアルな失敗事例とその背景にある構造から学んでいきましょう。

1. 【事例で学ぶ】あなたの会社は大丈夫? 事業承継で経営者が直面する7つの落とし穴

ここでは、事業承継の過程で実際に多くの中小企業が直面しがちな失敗事例を、7つの典型的なパターンに分類してご紹介します。それぞれのケースを読みながら、「自社にも同様のリスクはないか?」という視点でご確認ください。

経営者が長年育成してきた親族や、信頼していた幹部社員に事業を承継。しかし、いざ経営の舵取りを任せると、リーダーシップ不足や判断力の甘さが露呈。変化に対応できず業績が悪化し、結果的に前経営者が現場復帰せざるを得なくなるケース。

自社株の評価や相続税対策を十分に行わないまま相続が発生。高額な相続税が払えなかったり、株式が後継者以外の相続人に分散して経営権が不安定になったり、相続人間での深刻な対立(争族)に発展するケース。

後継者(特に外部からの招聘や若手の場合)と、会社を長年支えてきた古参役員・従業員との間で、経営方針や企業文化を巡る対立が発生。求心力が低下し、キーパーソンの離職や従業員の士気低下を招き、組織運営に支障をきたすケース。

事業承継に伴う退職金の支払い、後継者による新規投資などが、会社の財務状況を考慮せずに行われ、資金繰りが急激に悪化。金融機関との関係も悪化し、最悪の場合、経営者個人の連帯保証債務問題にまで発展するケース。

経営者が自身の健康状態を過信し、万が一の事態への備えや引退時期の明確化を怠る。「まだまだ元気」と考えているうちに突然病に倒れたり、認知症を発症したりして、後継者不在のまま会社が混乱し、事業継続が困難になるケース。

親族内承継において、後継者と他の兄弟姉妹、あるいは親子間で経営方針や役職、待遇などを巡って対立が発生。感情的なしこりが残り、家族関係が悪化するだけでなく、会社の意思決定にも支障をきたすケース。

事業承継の必要性は感じているものの、問題の複雑さや相談相手の見つけ方が分からず、具体的な行動を起こせないまま時間が経過。いざ専門家に相談した時には、株価対策や相続対策が非常に困難な状況になっているケース。

2. なぜ「失敗」は繰り返されるのか?根本原因を断ち切り、成功への道筋を描く

失敗事例を目の当たりにすると、「なぜ、もっと早く対策できなかったのか?」と感じるかもしれません。実は、これらの失敗の背景には、個別の事情だけでなく、多くの中小企業の事業承継プロセスに共通して見られる、いくつかの構造的な原因が存在します。

事業承継を成功に導くためには、まず失敗の根本原因を知り、それに対する有効な対策の方向性を理解することが鍵となります。

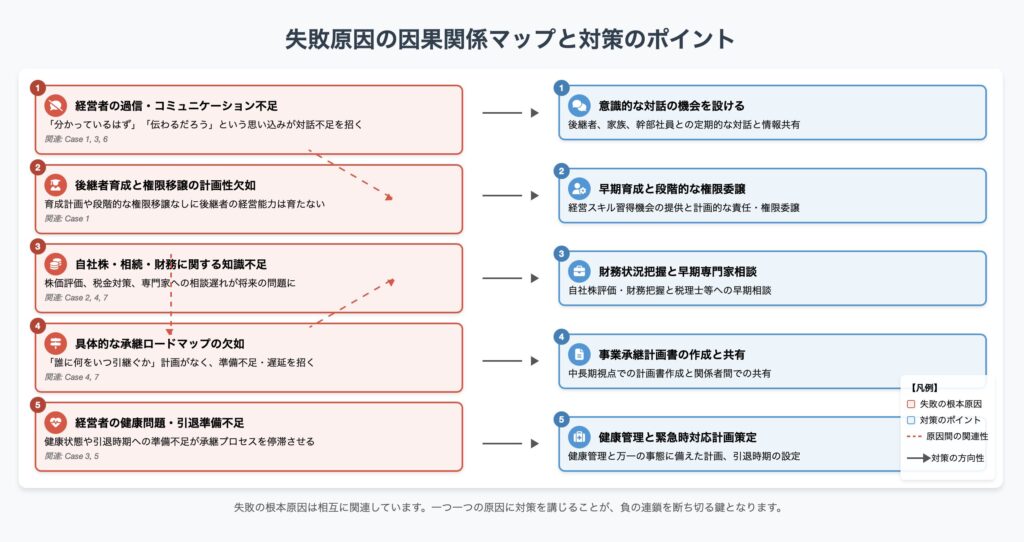

ここでは、事業承継を失敗に導く5つの根本原因と、それぞれに対する「対策の方向性」を明確に示します。

2-1. 原因1:経営者の「過信・思い込み」と「コミュニケーション不足」 (Case1, 3, 6)

経営者が自身の経験や能力を過信したり、「後継者なら分かっているはず」「言わなくても伝わるだろう」と思い込んだりすることで、客観的な状況判断や関係者との率直な対話が不足しがちです。

- 対策の方向性: 経営者自身が、意識的に対話の機会(後継者、家族、幹部社員と)を設けること。そして、客観的な視点(外部専門家の意見など)を取り入れ、情報共有を積極的に行うことが重要です。

2-2. 原因2:後継者育成と権限移譲の「計画性の欠如」 (Case1)

後継者候補がいても、具体的な育成計画や段階的な権限移譲のプロセスがなければ、経営者としての実践的な能力は育ちません。経営者の「背中を見て学べ」だけでは限界があります。

- 対策の方向性: 早期かつ計画的な育成に着手すること。経営に必要な知識・スキルを体系的に学ばせる機会(OJTに加え、外部研修など)を提供し、段階的に責任と権限を委譲していくプロセスが不可欠です。

2-3. 原因3:自社株・相続・財務に関する「知識不足」と「専門家の不在」 (Case2, 4, 7)

事業承継には、株価評価、税金(相続税・贈与税)、借入金、保証債務など、複雑な財務・法務・税務の問題が必ず絡んできます。これらに対する知識不足や、「専門家への相談はまだ早い」という判断が、後々大きな問題を引き起こします。

- 対策の方向性: まずは自社の財務状況と株価の現状把握を行うこと。そして、信頼できる専門家(税理士、弁護士など)に早期に相談し、自社に合った具体的な対策(株価対策、納税資金準備など)を計画的に進めることが極めて重要です。

2-4. 原因4:具体的な「承継ロードマップ(計画)」の欠如 (Case4, 7)

「いつまでに、誰に、何を、どのように引き継ぐのか」という具体的な計画=ロードマップがなければ、事業承継は場当たり的になり、関係者の認識もバラバラになります。結果として、準備不足やスケジュールの遅延を招きます。

- 対策の方向性: 中長期的な視点(例:5~10年)で、「事業承継計画書」を作成すること。現状分析、課題、目標、スケジュール、具体的なアクションプランを盛り込み、関係者間で共有し、進捗を確認していく体制が必要です。

2-5. 原因5:経営者の健康問題や引退時期への「準備不足」 (Case5)

経営者自身の健康状態や、明確な引退時期に関する準備不足が、事業承継プロセス全体を停滞させたり、不測の事態を招いたりするリスク要因となります。

- 対策の方向性: 定期的な健康管理に加え、万が一の事態に備えた緊急時対応計画(権限代行など)を策定しておくこと。また、自身の引退時期の目安を定め、そこから逆算して計画的に準備を進める意識が重要です。

2-6. 【図解】失敗原因の因果関係マップと対策のポイント

これらの根本原因は相互に関連しています。しかし、一つひとつの原因に対して具体的な対策の方向性を見定めることで、失敗のリスクは着実に低減させることが可能です。では、ご自身の会社にはどのリスクが潜んでいるのか、次のクイック診断で確認してみましょう。

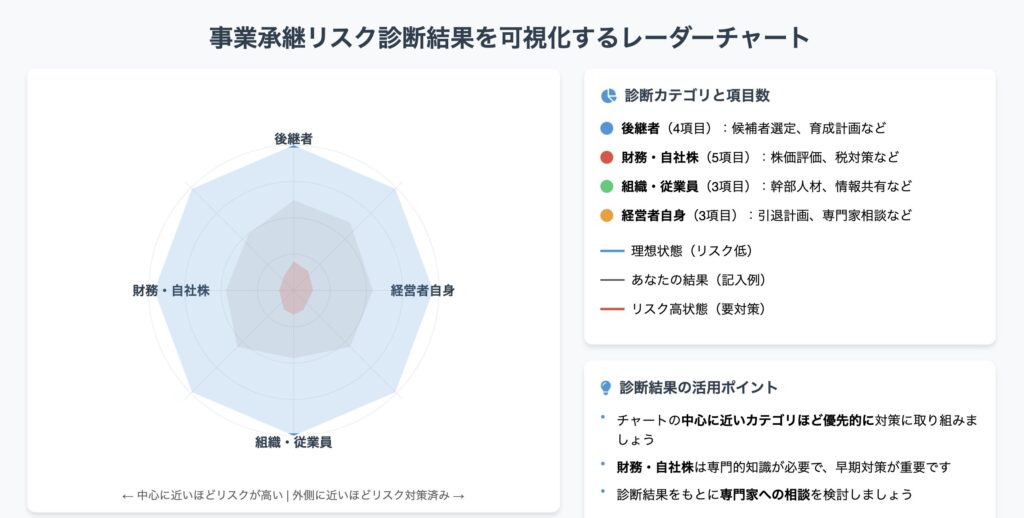

3. 【5分で完了!】「我が事」として捉える!事業承継リスク・クイック診断

「事業承継の問題は複雑で、どこから手をつければいいのか…」。そう感じている経営者の皆様のために、自社の現状を客観的に把握し、優先すべき課題を素早く見つけるための「クイック診断」をご用意しました。この診断の目的は、複雑な問題をシンプルに捉え、自社の最優先課題を迅速に特定することです。15分程度で完了しますので、ぜひ取り組んでみてください。

【ワークシート提供】

以下の15の質問について、現在の状況に最も近いものを「Yes」か「No」で正直にチェックしてください。

事業承継リスク診断ツール

5分で完了する自己診断

この診断ツールは、事業承継における潜在的なリスクを早期に発見するためのものです。 以下の15の質問に「はい」または「いいえ」で回答し、自社の事業承継準備状況を確認しましょう。

【後継者について】

質問1: 事業を引き継いでほしい後継者候補は、明確に定まっていますか?

質問2: 後継者候補と、会社の将来ビジョンや経営戦略について、定期的に意見交換する機会がありますか?

質問3: 後継者候補の経営者としての資質(強み・弱み)を、客観的な視点で見極めようとしていますか?

質問4: 後継者候補の能力開発のための具体的な計画(研修、役職経験など)がありますか?

【財務・自社株について】

質問5: 自社の株式の評価額が、おおよそどのくらいになるか把握していますか?

質問6: 相続や贈与が発生した場合の税負担額について、試算したことがありますか?

質問7: 自社株を円滑に後継者に集中させるための対策(種類株式、持株会社など)について検討したことがありますか?

質問8: 納税資金や自社株買い取り資金の準備について、具体的な計画または検討を始めていますか?

質問9: 会社の借入金や経営者個人の連帯保証の状況について、後継者候補と情報を共有していますか?

【組織・従業員について】

質問10: 経営者が不在でも、当面の事業運営を担える右腕となる役員や幹部社員がいますか?

質問11: 後継者候補は、それらの役員・幹部社員と良好なコミュニケーションが取れていますか?

質問12: 事業承継に関する会社の方針や計画について、従業員(特に幹部層)にある程度の情報開示を行っていますか?

【経営者自身について】

質問13: ご自身の引退時期について、具体的な目標(年齢や時期)を設定していますか?

質問14: ご自身に万が一のことがあった場合の、会社の意思決定プロセスや権限について定めていますか?

質問15: 事業承継について、気軽に相談でき、信頼できる専門家(税理士、弁護士、コンサルタント等)がいますか?

診断結果

リスク分析

評価サマリー

今後の対策アドバイス

円満承継を実現する3つのエンジン

計画性を持つ(承継ロードマップを描く)

場当たり的な対応を防ぐため、課題に優先順位をつけ、具体的な行動計画を策定しましょう。「いつまでに」「誰に」「何を」引き継ぐのか、明文化することが重要です。

対話を進める(関係者を巻き込む)

後継者候補、家族、役員、従業員など、関係者とオープンにコミュニケーションを取る場を設けましょう。経営者の想いを率直に伝え、相手の意見や不安に真摯に耳を傾けることが重要です。

経営について学び続ける(経営者としての自己成長)

事業承継を取り巻く環境は常に変化しています。セミナーへの参加、関連書籍の読書、異業種交流会への参加など、経営者自身の学びと視野を広げる活動も積極的に行いましょう。

3-1. 【後継者について】

- 事業を引き継いでほしい後継者候補は、明確に定まっていますか? (Yes/No)

- 後継者候補と、会社の将来ビジョンや経営戦略について、定期的に意見交換する機会がありますか? (Yes/No)

- 後継者候補の経営者としての資質(強み・弱み)を、客観的な視点で見極めようとしていますか? (Yes/No)

- 後継者候補の能力開発のための具体的な計画(研修、役職経験など)がありますか? (Yes/No)

3-2. 【財務・自社株について】

- 自社の株式の評価額が、おおよそどのくらいになるか把握していますか? (Yes/No)

- 相続や贈与が発生した場合の税負担額について、試算したことがありますか? (Yes/No)

- 自社株を円滑に後継者に集中させるための対策(種類株式、持株会社など)について検討したことがありますか? (Yes/No)

- 納税資金や自社株買い取り資金の準備について、具体的な計画または検討を始めていますか? (Yes/No)

- 会社の借入金や経営者個人の連帯保証の状況について、後継者候補と情報を共有していますか? (Yes/No)

3-3. 【組織・従業員について】

- 経営者が不在でも、当面の事業運営を担える右腕となる役員や幹部社員がいますか? (Yes/No)

- 後継者候補は、それらの役員・幹部社員と良好なコミュニケーションが取れていますか? (Yes/No)

- 事業承継に関する会社の方針や計画について、従業員(特に幹部層)にある程度の情報開示を行っていますか? (Yes/No)

3-4. 【経営者自身について】

- ご自身の引退時期について、具体的な目標(年齢や時期)を設定していますか? (Yes/No)

- ご自身に万が一のことがあった場合の、会社の意思決定プロセスや権限について定めていますか? (Yes/No)

- 事業承継について、気軽に相談でき、信頼できる専門家(税理士、弁護士、コンサルタント等)がいますか? (Yes/No)

3-5. 【診断結果の確認】

お疲れ様でした。「No」の数はいくつありましたか? 「No」が多かった項目、特に特定の分野(例:財務・自社株)に「No」が集中している場合、それが現時点で貴社が優先的に注意を払うべきリスク領域と考えられます。

3-6. 【図解】レーダーチャート等で診断結果を可視化

あなたの会社で最も「Yes」が少なかった(=リスクが高い)領域はどこでしたか? まず、その課題解決に向けた具体的な行動を考えていきましょう。この診断はあくまで現状把握の第一歩です。重要なのは、この結果を真摯に受け止め、具体的な対策へと繋げていくことです。次の章では、そのための具体的な考え方とアクションについて解説します。

4. 次のステップへ:経営全体を見渡し、確実な承継を実現するために

クイック診断を通じて、自社の課題やリスクが少し明確になった今、「さて、具体的にどう動けばいいのか?」と考えられていることでしょう。個別課題への対策はもちろん重要ですが、その前に、経営者の皆様にぜひ持っていただきたい視点があります。

それは、事業承継は単なる「業務の引き継ぎ」ではなく、「会社の未来を創る経営戦略」そのものであるということです。成功のためには、個別の問題だけでなく、経営全体を俯瞰し、学び続ける姿勢が経営者には求められます。

例えば、後継者育成は人事戦略と密接に関わりますし、自社株対策は財務戦略や資本政策の一部です。組織風土の醸成も、承継を円滑に進める上では欠かせません。このように、事業承継はあらゆる経営要素と繋がっています。

したがって、目先の課題だけに捉われるのではなく、経営者として常に視野を広く持ち、会社の全体像を見渡しながら、体系的な知識や最新の情報をインプットし続けることが、真に持続可能で円満な事業承継を実現するための鍵となるのです。

ここでは、自己診断で見えた課題への具体的な対処法と、経営者として成長し続けるための「3つのエンジン」をご紹介します。これらを意識的に回していくことで、承継への道のりがより確かなものになるはずです。

【円満承継を実現する3つのエンジン】

診断で見えた課題に対しては、以下の3つのエンジンを回していくことが、失敗を避け、成功へ

と繋がる効果的なアプローチです。

4-1. エンジン1:計画性を持つ(承継ロードマップを描く)

「どの課題から、いつまでに、どのように取り組むのか?」

失敗事例に見られる場当たり的な対応を防ぐため、まずは課題に優先順位をつけ、具体的な行動計画、すなわち**「承継ロードマップ」の骨子**を策定しましょう。完璧を目指す必要はありません。まずは大枠で構いませんので、「いつまでに」「誰に」「何を」引き継ぐのか、そのために「いつ」「何をする」のかを明文化するのです。計画を立てることで、進むべき方向性が明確になり、関係者間の認識のズレも防ぎやすくなります。

4-2. エンジン2:対話を進める(関係者を巻き込む)

コミュニケーション不足は、失敗事例(Case1, 3, 6など)の大きな原因の一つです。後継者候補、家族、役員、従業員など、関係者とオープンにコミュニケーションを取る場を意識的に設けましょう。経営者の想いを率直に伝え、同時に相手の意見や不安に真摯に耳を傾けることが重要です。一方的な「指示」ではなく、双方向の「対話」を通じて認識のズレを解消し、全員が納得して協力できる体制を築くこと。これが円満承継の揺るぎない基盤となります。

4-3. エンジン3:経営について学び続ける(経営者としての自己成長と視野拡大)

事業承継を取り巻く環境(法制度、税制、経済状況など)は常に変化しています。また、承継は経営そのものです。「まだ大丈夫」という油断や知識不足(Case2, 4, 7など)が失敗を招かぬよう、課題解決への取り組みと並行して、経営者自身の学びと視野を広げる活動も積極的に行いましょう。

- 事業承継セミナーや経営者向け勉強会に参加する: 最新の法改正や税制、他社の成功・失敗事例、具体的なノウハウなど、実践的な情報を効率的に得られます。

- 関連書籍を読む、信頼できるWebメディアを活用する: 事業承継に関する体系的な知識や、多様な経営者の考え方に触れ、自社の状況を客観視するヒントが得られます。

- 異業種交流会や地域の経営者コミュニティに参加する: 同じ立場の経営者との対話は、新たな気づきや刺激、有益な情報交換の場となり、孤立感を解消する助けにもなります。

5. まとめ:失敗事例は未来への羅針盤。今日の一歩が、安心の明日を創る

本記事では、事業承継における失敗事例とその背景にある構造的な原因、自社のリスクを把握するためのクイック診断、そして次にとるべき具体的なステップについて解説してきました。

多くの失敗事例に触れ、事業承継の難しさや準備の重要性を再認識されたかもしれません。しかし、繰り返しになりますが、失敗事例から学ぶ最大の意義は、それを「反面教師」として、自社の未来をより良い方向へと導くための「羅針盤」とすることにあります。

過去の教訓を活かし、自社の現状とリスクを冷静に見つめ、計画的に対策を講じること。そして何より、経営者として常に学び続け、関係者との対話を大切にしながら、会社全体の未来をデザインしていくこと。これこそが、経営者の皆様が築き上げてこられた大切な会社と、そこで働く従業員、そしてご家族の未来を守り、ご自身も安心して次のステージへと進むための、最も確かな道筋と言えるでしょう。

漠然とした不安を抱え続けるだけでは、状況は変わりません。しかし、勇気を持って具体的な一歩を踏み出せば、未来は必ず変えられます。事業承継は、会社の歴史の一つの区切りであると同時に、新たな価値創造と成長へのスタートラインでもあるのです。

さあ、この記事を読み終えた今、もう一度、クイック診断の結果を振り返ってみてください。そして、あなたの会社にとって、そしてあなた自身にとって、今すぐ実行できる「次の一手」を決めてください。

まずは、その小さな一歩から始めてみませんか?

経営者の皆様のその勇気ある一歩が、会社と関係者全員の明るい未来を築く礎となることを、心より願っております。

【ライター】

保坂 太陽

株式会社ビジネスバンク

Entrepreneur事業部 事業責任者

早稲田大学商学部にて経営学を専攻する井上達彦研究室に所属。「起業家精神とビジネスモデル」を研究テーマに、経営理論を学ぶと同時に研究対象におけるビジネスモデルの研究やそれにまつわる論文の執筆に励んでいる。

社長の学校「プレジデントアカデミー」のHPに掲載するブログの執筆、起業の魅力と現実を伝えるインタビューサイト「the Entrepreneur」にて起業家インタビューを行い記事を執筆している。

取締役

中小企業診断士

早稲田大学商学部の講師として「ビジネス・アイデア・デザイン」「起業の技術」「実践起業インターンREAL」の授業にて教鞭を執っている。社長の学校「プレジデントアカデミー」の講師・コンサルタントとして、毎週配信の経営のヒント動画に登壇。新サービス開発にも従事。経営体験型ボードゲーム研修「マネジメントゲーム」で戦略会計・財務基礎を伝えるマネジメント・カレッジ講師でもある。

日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。日本ディープラーニング協会認定AIジェネラリスト・AIエンジニア資格保有者。経済産業大臣登録 中小企業診断士。