「最近、同じ顧客ばかりが売上を支えている気がする」

「新規集客に広告費をかけても、リピートにつながらない」

──そんな悩みを持つ中小企業経営者は少なくありません。

人口減少と市場の飽和が進む今、どれだけ顧客を獲得するかではなく、どれだけ長く関係を続けられるかが企業の成長を左右しています。

本記事では、CLVの基本定義から算出方法、そして中小企業でもすぐ始められる改善施策までを、実践的な視点で解説します。

CLVとは何か?まずこ押さえるべき基本定義

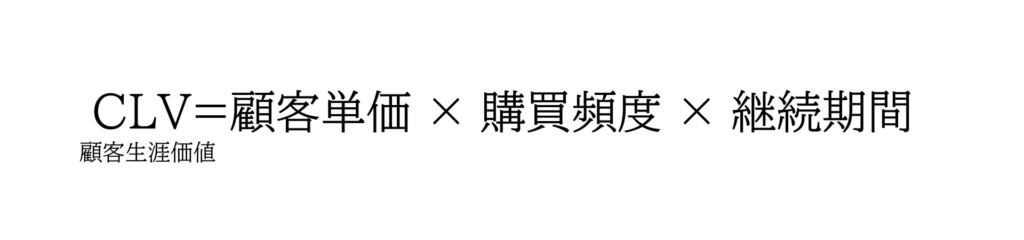

CLV(Customer Lifetime Value:顧客生涯価値)とは、顧客1人が生涯にわたって企業にもたらす利益の総額を意味します。

計算式にすると「顧客単価 × 購買頻度×継続期間」

例えば「1回5,000円の商品を年4回、5年間購入してくれるお客様」がいれば、CLVは 5,000 × 4 × 5 = 10万円 です。

目の前の売上だけでなく、「この顧客は長い目で見ていくらの価値があるのか」を把握するのがCLVの目的です。

なぜ今CLVが経営において大切なのか

「新規顧客の獲得に広告費をかけても、昔のようにリターンが出ない。」そんな実感を持つ経営者は、今や業種を問わず増えています。

日本の人口はすでに減少局面に入り、あらゆる市場が縮小していく中で、新規顧客の獲得単価(CAC:Customer Acquisition Cost)は年々上昇傾向にあります。

かつては「1万円の広告で10人が来た」ものが、今では「同じ1万円で3人しか来ない」そんな時代になっています。

つまり、これからの企業成長は、

「どれだけ新しい顧客を捕まえるか」ではなく、「どれだけ既存顧客を長く・深く維持できるか」にかかっています。その 経営判断の土台にできるのが CLV(Customer Lifetime Value=顧客生涯価値) です。

「経営において何が大切なのか?」を判断する上で、「経営とは何か?」を押さえておくことが重要です。詳しくは下記をご覧ください。

CLVを使って何ができる?

経営者にとってCLVは「単なるマーケティング用語」ではなく、経営判断に直結する指標です。

例えば以下のようなケースでCLVを利用できます。

- 新規 vs 既存の投資判断に使える

- 優良顧客に集中投資できる

- ブランド戦略の構築につながる

新規 vs 既存の投資判断に使える

売上を増やす際、多くの経営者がまず思い浮かべるのは「新規顧客の獲得」。

しかし、CLV(顧客生涯価値)を算出すると、実は“今いる顧客をどれだけ長く維持できるか”の方が、利益への貢献度が大きいことがよくあります。

顧客維持コストは、新規獲得コストに比べて安価に済むことが多く、

「攻めのマーケティング」より「守りの関係強化」に力を入れることで、長期的な利益率の底上げが期待できます。

優良顧客に集中投資できる

全ての顧客に同じようにコストをかける必要はありません。

多くの企業では「売上の8割は上位2割の顧客から生まれる」と言われるように(パレートの法則)、本当に会社を支えているのは一部の優良顧客です。

CLVを見れば、その「上位顧客」が誰なのかを具体的に数字で把握できます。結果として「守るべき顧客」と「過剰にコストをかけなくてよい顧客」の線引きができ、限られた経営資源を集中投下できます。

ブランド戦略の構築につながる

CLVを高めるということは、顧客が「この会社から買い続けたい」と感じる状態をつくることとも言えます。つまり、CLVを追うことはそのままファン化の推進であり、ブランド力の強化につながります。

例えば、

- 顧客が商品を選ぶ理由を継続的にデータで把握できる

- クチコミ・リピート・紹介といった関係性の深まりを定量的に追える

- ブランドへの愛着(エンゲージメント)が数字として可視化できる

実際にCLVを指標にしている企業は、「ブランド=広告費で作るもの」ではなく、

関係性の積み上げによって醸成されるものとして経営に組み込んでいることが多いです。

CLVの算出方法:中小企業でも始められるステップ

CLV(顧客生涯価値)は高度なデータベースや分析システムがなくても、中小企業でもざっくりと算出できる指標です。ここでは、実務で始めやすいステップを紹介します。

① 必要なデータを整理する

まず最低限必要なのは次の4つです。

- 顧客ID(または会員番号)

- 購入金額(1回あたりの平均)

- 購入回数(年間で何回買っているか)

- 取引期間(平均で何年くらい関係が続いているか)

会員制サービスやBtoB取引なら、このデータは比較的簡単に集められます。

小売・飲食の場合でも、POSやレシートデータから 「平均客単価」「年間購買件数」 は推定できます。

② エクセルでざっくり試算する

基本式はシンプルです。

CLV ≒ 平均購入単価 × 年間購入回数 × 平均継続年数

例:

- 平均購入単価:5,000円

- 年間購入回数:4回

- 平均継続年数:5年

CLV = 5,000円 × 4回 × 5年 = 100,000円

エクセルで顧客ごとのデータを入れて掛け算すれば、「この顧客は10万円、この顧客は3万円」といった形で、顧客ごとの価値を“見える化できます。

③ 匿名顧客しか追えない場合(小売・飲食など)

顧客IDがなくても、グループ単位で平均値を出せば十分です。

- 総来店数 ÷ 推定顧客数 = 平均来店回数

- 総売上 ÷ 推定顧客数 = 平均購入金額

これをベースに「平均顧客のCLV」を算出できます。

例:

飲食店で、1回の平均客単価2,000円、顧客数200人、年間総来店数1,000回 → 1人あたり平均来店回数は年間5回。

3年通うと仮定すれば、CLV = 2,000円 × 5回 × 3年 = 30,000円

匿名データでも、「うちのお客さんは平均で3万円分の価値がある」 と把握できれば十分実務に使えます。

重要なデータを蓄積させ、活用していくには「経営の仕組み化」の視点が重要です。詳しくは下記をご覧ください。

CLVを向上させる具体的施策:貢献度が高い手を選ぶ

・顧客継続期間を伸ばす

保守契約やアフターサービス、保証延長などで「長く付き合える関係」を作る。

・購入頻度を上げる

定期購入やサブスク化、リマインドメールで「忘れずに買ってもらう仕組み」を整える。

・顧客単価を上げる

関連商品のクロスセルや上位商品のアップセルで「同じ顧客から得られる収益」を伸ばす。

・収益モデルを多様化する

製品販売に加えて「サブスク」「メンテナンス契約」「カスタマイズ課金」などを組み込み、キャッシュポイントを増やす。

① 顧客継続期間を伸ばす — アフターサービスや定期フォローで関係を保つ

継続期間を伸ばす最も確実な方法は、購入後の接点を絶やさないことです。

事例:長野県の工作機械メーカーA社

同社は以前、納品後は数年単位で連絡が途絶えることが多く、リピート受注率は40%ほどでした。

そこで導入したのが「無料点検+改善提案」をセットにした年1回のメンテナンス訪問制度。

結果、3年以内の再発注率が 40% → 68% に上昇。

フォローに使うコスト以上に、既存顧客からの安定的な収益を確保できるようになりました。

② 購入頻度を上げる — 定期購入・リマインダー・コミュニティ化

リピートの頻度を上げるには、“思い出させる仕組み”が鍵です。

事例:大阪の飲食チェーンB社

LINE登録者に対して、誕生日月クーポンや「今週のおすすめ」通知を自動配信。

常連客が月1回から月1.4回に増え、客数は変わらず売上+15%。

また、通知の開封率をKPIとして追うことで、マーケティング改善サイクルが定着しました。

③ 顧客単価を上げる — クロスセル・アップセル・商品構成の最適化

単価を上げるためには、顧客の成功を助ける提案が重要です。

事例:東京の美容サロンC社

従来は単発施術が中心で、顧客単価は平均8,000円。

そこで、「肌改善プラン」として3か月コースを導入し、ホームケア商品もセット販売。

結果、平均単価が 8,000円 → 11,500円 に上昇し、解約率も下がりました。

スタッフには「顧客の悩みを聞く時間」をKPI化し、顧客理解がアップセル率の向上に直結しました。

④ 収益モデルを多様化する — サブスクリプションや保守契約の導入

単発販売から、「継続的に使ってもらう仕組み」への転換も有効です。

事例:岐阜の産業機器メーカーD社

販売していた機器を「月額利用+保守サポート付き」のサブスクモデルに変更。

導入企業数は減ったものの、安定収益が増加し、

月次売上の変動幅が±25% → ±5%に低下。

経営計画の精度が上がり、金融機関からの融資条件も改善されました。

収益モデルを多様化するヒントとなる、ビジネスモデル図解について、詳しくは下記をご覧ください。

CLVを使いこなすためのコツ

CLVは一度計算して終わりではなく、継続的に観察し、改善サイクルを回してこそ価値が生まれる指標です。特に中小企業の場合、顧客の離反やリピート率低下が売上に直結するため、「数字を眺める習慣」こそが強い経営につながります。

① 定期的にCLVをモニタリングする習慣づけ

CLVは毎月、最低でも四半期ごとに更新して確認することが理想です。

- 前年同月比でCLVが上がっているか/下がっているか

- 顧客セグメントごとにCLVの差が広がっていないか

これを定点観測することで、「今年はリピートが落ちている」「新規顧客は多いが継続していない」といった兆候を早めに察知できます。

② 小さな変化を見逃さない

CLVを構成するのは「単価」「頻度」「継続期間」。つまり、これらのどれかに変化が起きればCLVは下がります。

- 離反率の上昇:定期購入や会員サービスの解約率が増えていないか

- 購入頻度の低下:来店回数や購買サイクルが間延びしていないか

- 単価の低下:安い商品ばかり買われていないか

こうした小さな変化は、月次売上だけを見ていると見落としがちです。CLVの内訳を分解して見ることで、「売上は横ばいだが、実はリピート客が減っている」といった隠れたリスクを早めに掴めます。

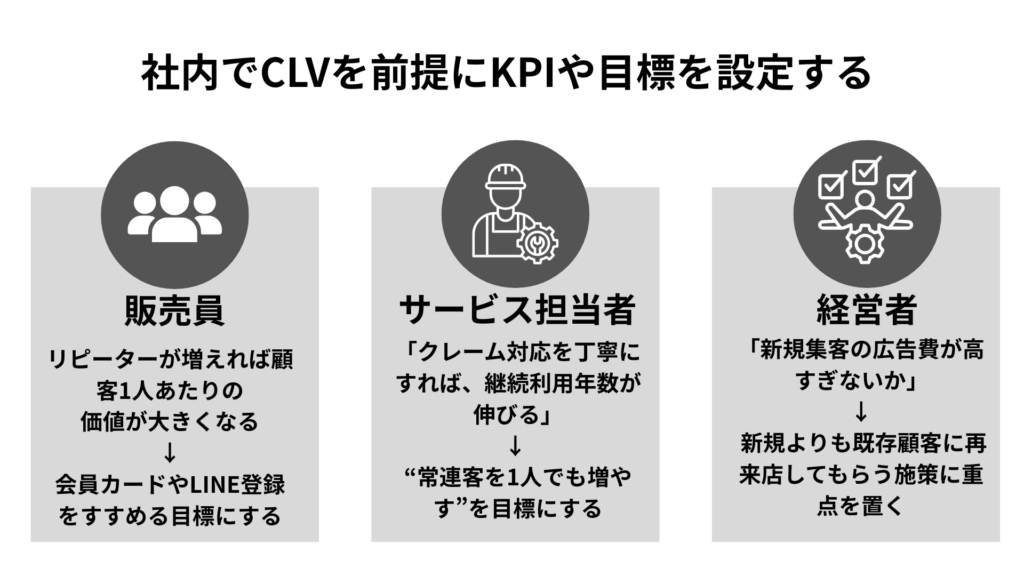

③ 社内でCLVを前提にしたKPIや目標設定を導入する

CLVを経営に根付かせるには、経営者一人が把握するだけでなく、従業員も「顧客価値」を意識できるようにすることが大切です。難しい分析を共有する必要はなく、身近な数字をCLVの視点に置き換えるだけでも十分です。

例えば:

- 販売スタッフ

「リピーターが増えれば顧客1人あたりの価値が大きくなる」→ 会員カードやLINE登録をすすめる目標にする - サービス担当者(飲食・小売など)

「クレーム対応を丁寧にすれば、継続利用年数が伸びる」→ “常連客を1人でも増やす”を目標にする - 経営者自身

「新規集客の広告費が高すぎないか」→ 新規よりも既存顧客に再来店してもらう施策に重点を置く

つまりCLVは、難しい経営理論ではなく “現場の日常行動と直結する指標” として落とし込むことができます。

これにより「やってみなければ分からないリスク」を抑えつつ、組織にチャレンジ文化を根付かせることもできます。

CLVマネジメントについて詳しく知りたい方は、プレジデントアカデミー「経営の12分野」講座がおすすめです。詳しくは下記をご覧ください。

CLVは顧客を増やすから顧客を活かす経営への第一歩

人口減少と市場の飽和によって、新規顧客獲得コスト(CAC)が上昇している今、すべての顧客に同じコストをかける経営は、成立しにくくなっています。

CLVを算出し、CACとのバランスを見れば、「どの顧客層にリソースを投じれば利益が最大化するか」が明確になります。

例え中小企業であっても、単に客数の増減を見るのではなく、顧客との関係性を見られる企業こそが、次の成長をつかむでしょう。

監修 / 黒田訓英

株式会社ビジネスバンク 取締役

早稲田大学 商学部 講師

経済産業大臣登録 中小企業診断士

日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)

日本証券アナリスト協会認定CMA

日本ディープラーニング協会認定 AIジェネラリスト/AIエンジニア

JDLA認定AIジェネラリスト/AIエンジニア

ライター / 國本 亘基

株式会社ビジネスバンク プレジデントアカデミー編集部

株式会社ビジネスバンク

プレジデントアカデミー編集部

起業家インタビューEntrepreneur事業部 事業責任者

起業家インタビューEntrepreneur事業部

事業責任者

早稲田大学 商学部 井上達彦 研究室