「うちの会社、このままで本当に大丈夫だろうか――」

主要取引先への依存、利益率の低下、新規事業への不安。多くの中小企業経営者が直面している課題です。銀行やコンサルタントから「ポートフォリオ経営」「事業ポートフォリオ」という言葉を耳にしても、実際に自社にどう当てはめればよいのか分からず、もやもやした経験はないでしょうか。

本記事では、そんな経営者のために「経営ポートフォリオ」という考え方をわかりやすく整理します。

具体的な実践ステップや考えるうえで陥りやすい落とし穴などを紹介します。読み終えたときには、自社の未来を見据えて「どこに集中し、どこを手放すか」を考えるための判断軸が手に入るはずです。

1.なぜ今「経営ポートフォリオ」が中小企業に必要なのか

経営資源が限られている中小企業にとって、「どの事業に力を入れ、どの領域からは手を引くのか」を考えることは経営の生命線です。外部環境が大きく変わりやすくなっているからこそ、中小企業経営者は「経営ポートフォリオ」という視点を持ち、事業の組み合わせを戦略的に見直す必要があります。

1-1. 取引先依存・事業環境の変化というリスク

中小企業にとって最大のリスクのひとつが「取引先依存」です。売上の大部分を特定の大手企業や特定業界に頼っているケースは珍しくありません。順調に取引が続いているときは安心できますが、発注量の減少や契約条件の変更ひとつで、会社の収益構造は大きく揺らぎます。

さらに事業環境も急速に変化しています。少子高齢化による国内市場の縮小、デジタル化の加速、原材料価格や為替の変動など、中小企業の経営を取り巻く外部要因は不確実性を増しています。今の「稼ぎ頭」に依存し続けることは、安定ではなくむしろリスクの増大につながりかねません。

経営ポートフォリオを意識することで、「どの事業に資源を集中させ、どこで新しい柱を育てるか」をあらかじめ整理し、リスクを分散させることができます。

1-2. 大企業だけでなく中小企業こそ意識すべき理由

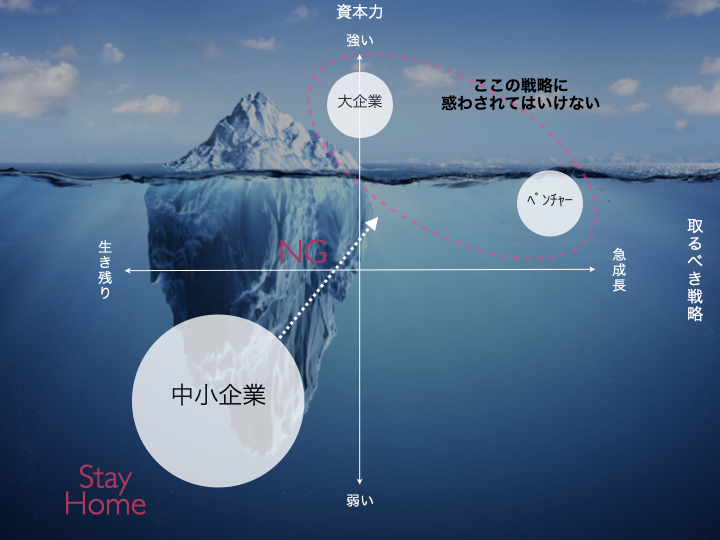

「ポートフォリオ経営」と聞くと、大企業の多角化や海外展開を進める際の話に思えるかもしれませ ん。しかし、実は中小企業こそこの考え方を意識する必要があります。

理由は単純です。大企業は多くの事業や資源を持っているため、一部が失敗しても全体で吸収できます。しかし、中小企業は資源が限られており、一つの事業や取引先に依存する比率が極めて高い。だからこそ、事業の組み合わせを経営者自身が戦略的に考えないと、たったひとつの変化で経営基盤が崩れてしまう危険があります。

例えば、製造業であれば「受託生産に依存し続けるのか、自社ブランドを育てるのか」。小売業であれば「店舗一本足で行くのか、ECも強化するのか」。こうした選択を放置せずに設計していくことこそが、経営ポートフォリオを持つということです。

つまり経営ポートフォリオは、大企業のための抽象的な戦略論ではなく、「限られた資源をどう配分するか」を常に迫られる中小企業にとって、むしろ必須の考え方なのです。

2.経営ポートフォリオとは?

2-1.定義の整理

「経営ポートフォリオ」とは、企業が持つ事業や資産、人材、資金といった限られた経営資源を、どの分野にどの程度配分するかを設計した全体像を指します。

投資の世界で「ポートフォリオ」といえば、株や債券を分散してリスクを管理する手法を意味しますが、経営においても考え方は同じです。複数の事業や収益源をどう組み合わせれば、安定性と成長性を両立できるのかを示すのが「経営ポートフォリオ」です。

2-2. 事業ポートフォリオ・ポートフォリオ経営との違い

しばしば混同されやすいのが「事業ポートフォリオ」と「ポートフォリオ経営」です。

事業ポートフォリオと経営ポートフォリオ

「経営ポートフォリオ」と「事業ポートフォリオ」は、実務でも書籍でも使い分けがあいまいなことが多く、人によって定義や使い方が少しずつ異なります。厳密にどちらが正しい、というものではありません。意味としては企業が持つ限られた経営資源(人材・資金・技術・設備など)を、どの事業にどの程度配分するかを設計した「全体像」を指します。いわば会社全体の戦略や設計図です。

ポートフォリオ経営

設計した経営ポートフォリオを、実際に運用し続ける経営のスタイルを指します。例えば「複数の事業を持ち、特定の収益源に依存せず、分散によって安定性を確保する経営続ける」などが該当します。投資家への説明や経営理念として用いられることも多く、実行・運用に近い概念です。

中小企業経営者が押さえておくべきポイント

中小企業にとっての経営ポートフォリオは、大企業のように数十の事業を整理する話ではありません。むしろ「主力取引先依存をどう減らすか」「既存事業と新規事業にどんな比率で資源を割くか」といった、よりシンプルかつ実務的な意思決定に直結します。

押さえるべきポイントは次の3つです。

- 現状の依存度を把握する(売上の何割が1社・1事業に偏っているか)

- 資源の再配分を考える(人材・設備投資・資金をどこに集中すべきか)

- 長期視点での安定と成長を両立させる(守りと攻めをどう組み合わせるか)

経営ポートフォリオは、単なる理論ではなく「会社をどう生かすか」を経営者に問い直すツールなのです。

「経営」の定義について詳しくは、下記をご覧ください。

3.日本企業におけるポートフォリオ経営成功・失敗事例

経営ポートフォリオの考え方は理論として理解しても、「実際にどんな企業がどう取り組み、どんな結果になったのか」が分からないと腹落ちしません。経営会議や金融機関との対話でも、実例をもとに語れるかどうかで説得力は大きく変わります。

ここでは、日本企業における具体的な成功事例と失敗事例を紹介します。中堅企業がどのようにポートフォリオを構築・再編し、何が良かったのか、あるいはなぜうまくいかなかったのかを知ることで、経営判断に活かせるヒントにしましょう。

成功事例:和歌山の転写ステッカー製造業 ― 技術を活かした水平展開

背景

この企業はもともと携帯電話や家電の外装に使われる転写ステッカーを製造していました。しかし市場が成熟し、価格競争が激化。取引先依存も高く、「このままでは将来の成長は望めない」という課題に直面していました。

具体的な施策

経営陣は、自社の強みである「スクリーン印刷の精密技術」に注目。その技術を新しい市場に応用できないかと考え、まずは小規模にネイルシールやタトゥーシールの製造を試みました。顧客層は全く異なる若年層の女性。既存の製造設備をほぼ転用でき、初期投資は最小限で済みました。販路は新しく開拓する必要がありましたが、ECや小売チェーンとの提携でクリア。

成果

数年のうちに美容雑貨市場でシェアを獲得。既存の産業用ステッカーと合わせて「BtoB(産業用途)」と「BtoC(消費財)」の二本柱が生まれました。結果、売上の取引先依存度が下がり、景気変動に左右されにくい体質へと変化。利益率も従来より高いBtoC事業の比重が増え、全社収益の安定化に成功しました。

失敗事例:ハリガイ工業 ― シナジーを欠いた多角化M&A

背景

金属加工を主力とする中小企業ハリガイ工業は、成長が鈍化するなかで「新たな収益源を得るために多角化すべきだ」と判断。そこでM&Aによる事業拡大を推進し、建材関連、機械部品、さらには全く異なる業種まで複数の会社を傘下に加えました。

具体的な施策

買収先はいずれも中堅・中小規模で、短期的に売上規模を増やす効果はありました。

しかし、

- 事業間で顧客基盤が重ならない

- 技術的なシナジーが乏しい

- 経営管理のノウハウが足りない

という課題を抱えたまま、多角化を急速に進めてしまいました。

結果

数年後、複数の新規事業は赤字化。経営資源が分散し、本業の金属加工部門にもしわ寄せが発生。資本効率が低下し、金融機関からも「収益性が見えにくい」と指摘されるようになりました。最終的に一部の事業を売却・撤退することになり、大幅な組織再編を余儀なくされました。

4.経営ポートフォリオ再構築のステップ

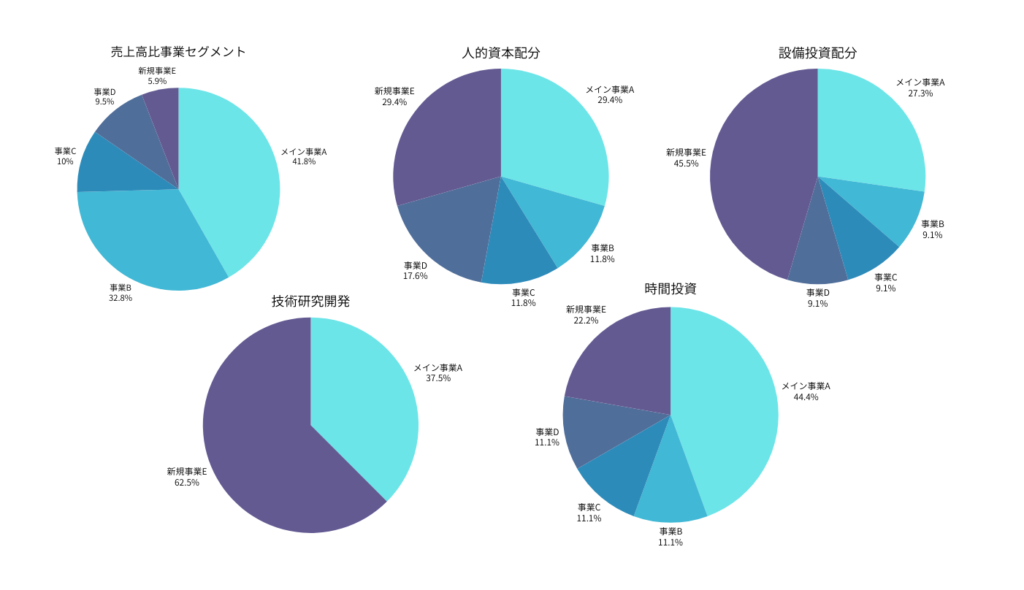

4-1.現状の棚卸し(売上・利益・資本効率の見える化)

まず取り組むべきは、自社の“今の姿”を数字で客観的に把握することです。売上や利益は当然見ていると思いますが、それに加えて次のような観点を整理すると、経営の偏りやリスクがより鮮明に見えます。

- 取引先別売上比率:上位3社で売上の何%を占めているか

- 事業別利益率:単に売上規模が大きいだけでなく、利益が出ているかどうか

- ROIC(投下資本利益率):資本や人材に対して効率的に稼げているか

- 人的リソース配分:社員がどの事業にどれだけ時間を使っているか

これをExcelにまとめて「見える化」するだけで、自社の強みと弱みが浮き彫りになります。

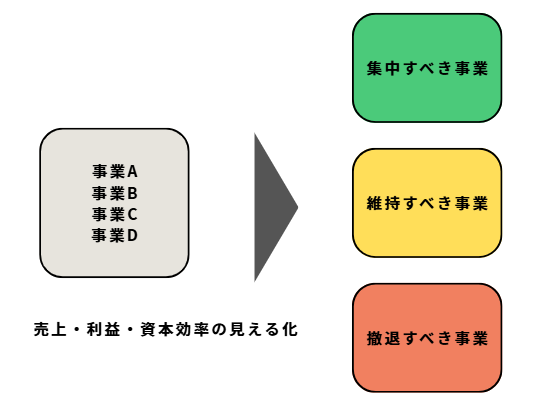

4-2.どこに集中し、どこを縮小・撤退するかを決める

棚卸しの結果をもとに、「伸ばす事業」「守る事業」「やめる事業」を切り分けます。

- 集中すべき事業:利益率が高い、または将来性がある分野

- 維持すべき事業:安定収益はあるが成長余地が小さい分野

- 縮小・撤退すべき事業:資本効率が悪く、リスクが高い分野

経営ポートフォリオを使う目的は、「なんとなく続けている事業」を整理し、未来の成長に資源を回すことにあります。

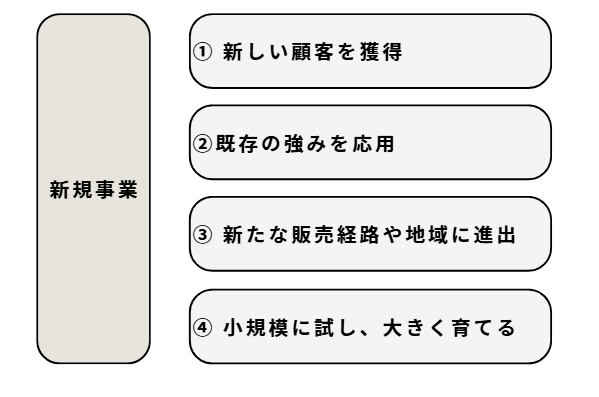

4-3.新規事業や投資の検討

経営ポートフォリオを再構築する際には、縮小・撤退の判断だけでなく、将来の成長を担う「新しい柱」を見つけることが欠かせません。中小企業にとって大きな賭けはリスクが高いため、既存の強みを生かしながら着実に広げていく視点が重要です。ここでは、新規事業や投資を検討する際の4つの方向性を紹介します。

① 新しい顧客を獲得する

②既存の強みを応用する

③ 新しい販売経路や地域に進出する

④ 小規模に試し、大きく育てる

① 新しい顧客を獲得する

売上の大半を特定の顧客に依存している場合、まず考えるべきは顧客基盤の分散です。既存製品やサービスを他の顧客層にも展開できないか検討しましょう。

- 法人取引を中心にしていた会社が、個人向けECを始める

- 大手1社に依存していた部品メーカーが、中堅企業にも販路を拡大する

顧客を分散させることは、それ自体がリスク低減の投資となります。

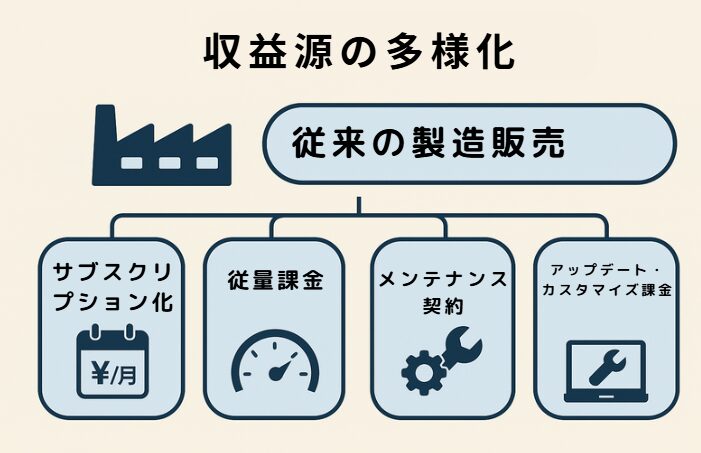

さらに、顧客拡張と並行して収益源の拡張も考えると、安定性が高まります。製造業であれば、単に「製品を一度売って終わり」ではなく、次のようなモデルを検討できます。

- サブスクリプション化:製品をサービスとして月・年額課金で提供

- 従量課金モデル:使った分だけ料金をもらう仕組み

- メンテナンス契約:販売後の保守・点検を定期契約で収益化

- アップデート・カスタマイズ課金:ソフトウェアや機能拡張で追加収益を得る

このような「サービタイゼーション」によって、同じ顧客から複数のキャッシュポイントを得られるようになれば、新規事業をゼロから立ち上げなくても、事業ポートフォリオの幅を広げることができます。

②既存の製品技術の強みを応用する

自社の技術やノウハウを別の分野に応用することは、中小企業にとって最も現実的な新規事業の道です。

たとえば自動車部品を手掛けている会社なら、その加工精度や素材知識は医療機器、農業機械、航空部品など別の産業にも展開できます。ポイントは「自社の強みを抽象化して捉える」ことです。

- 金属を高精度で削れる → 医療用カテーテルやドローン部品へ応用

- 顧客のカスタム要望に柔軟対応できる → 小ロット生産が必要な新市場に進出

単なる“横展開”ではなく、「強み×他分野のニーズ」を掛け合わせると、無理のない新規事業が見つかります。

③ 新しい販路や地域に進出する

同じ製品でも、売り方や売る場所を変えるだけでポートフォリオを広げられます。

- チャネル多様化:店舗販売に加え、ECやサブスク型直販を導入

- 地域展開:国内の他エリアや海外のニッチ市場へ販路拡大

- 顧客セグメント変更:法人向け中心から個人向け、あるいはBtoCからBtoBへ逆転

重要なのは「自社の製品・サービスが誰にどう届いているか」を改めて問い直すことです。例えば「地元の工場にしか売っていなかった部品を、海外の同業者にOEM提供できるのではないか?」という視点も、市場軸の拡張にあたります。

④ 小規模に試し、大きく育てる

新規事業で失敗する企業の多くは、最初から大きく投資しすぎることにあります。中小企業にとっては「小さく試し、うまくいけば広げる」姿勢が不可欠です。

- 新商品を一部の顧客だけにテスト販売し、反応を測る

- クラウドファンディングで試しに市場性を確認する

- PoC(実証実験)を短期間・低コストで実施して学びを得る

- 小さな失敗を許容しながら、勝ち筋が見えたら一気に投資する

これにより「やってみなければ分からないリスク」を抑えつつ、組織にチャレンジ文化を根付かせることもできます。

「分析・発想・試作・検証」のサイクルを回し、事業の仮説検証を進める方法について、詳しくは下記をご覧ください。

4-4.定期的な見直しと改善

一度決めたポートフォリオを放置すると、外部環境の変化に取り残されます。

- 年に1回は事業別の売上・利益・依存度をアップデートする

- 半年ごとに新規事業の進捗をレビューする

- 大きな経済環境変化があれば臨時で見直す

こうした「定点観測」を習慣にすることで、経営はより柔軟かつ持続的になります。

経営ポートフォリオは、一度作って終わりの計画表ではありません。外部環境の変化に合わせて繰り返し更新しなければ、単なる「過去のスナップショット」に過ぎなくなってしまいます。特に中小企業の場合、顧客依存や人材の偏りが大きいため、環境変化の影響をダイレクトに受けやすく、定期的な見直しが生き残りの鍵になります。

なぜ見直しが滞るのか

- 日常業務に追われる:売上や納期対応が優先され、戦略検討は後回しになる。

- 数字が悪いと直視しづらい:赤字事業や非効率な投資が見えてしまうため、経営者自身が棚卸しを避ける。

- 見直しの“型”がない:毎回ゼロから検討しようとして負担が大きくなり、継続できない。

定期的に経営ポートフォリオをアップデートしている企業は、景気変動や顧客動向の変化に対応するスピードが速くなります。縮小すべき事業を早めに判断できるため、資金や人材を新しい挑戦に振り向けやすいです。結果的に「攻めと守りのバランス」が良くなり、外部からも“戦略性のある経営”として評価されやすくなるでしょう。

特に、経営においては「攻め」が注目されることが多く、「守り」が疎かになりがちです。

生き残る会社の「守りの経営」について、詳しくは下記もご覧ください。

6.経営者が陥りやすい落とし穴

経営ポートフォリオを考えることは、中小企業の持続的な成長にとって非常に有効です。しかし、実際に取り組むときに経営者がつまずきやすい“落とし穴”も存在します。ここでは特に注意すべき3点を整理します。

- フレームワークに頼りすぎる

- 大企業の真似をしてしまう

- 短期的な利益に引っ張られて長期的視点を失う

5-1.フレームワークに頼りすぎる

PPM分析やGEマトリクスなどのフレームワークは便利ですが、それ自体が答えではありません。

数字をプロットするだけでは「自社にとってどの事業をどう育てるべきか」は導き出せません。特に中小企業の場合、1つの事業が会社全体を左右することも多いため、単純なマトリクスの分類に従うと誤った判断につながる危険があります。

フレームワークはあくまで「議論の土台」であり、最後は自社の状況や強みを踏まえた経営者自身の判断が不可欠です。

5-2.大企業の真似をしてしまう

新聞やビジネスメディアには「大企業のポートフォリオ再編」が数多く取り上げられます。しかし、大企業の成功事例をそのまま真似しても中小企業には当てはまりません。大企業は豊富な資本や人材を背景に、多角化や大規模投資が可能ですが、中小企業はリソースが限られているため同じやり方では破綻しかねません。

大切なのは「大企業の成功事例から学ぶ視点は持ちつつ、自社の規模に合った形にアレンジする」ことです。

5-3.短期的な利益に引っ張られて長期的視点を失う

目先の売上や利益を守ることは経営者にとって当然重要です。ただ、それにばかり意識を向けすぎると、長期的な成長機会を逃してしまいます。

例えば、安定収益のある事業に全投資を集中し、新規事業への小さな投資を後回しにした結果、10年後に柱がなくなってしまうケースは少なくありません。

経営ポートフォリオを考える目的は「今の利益を守ること」と同時に「将来の収益源を育てること」です。短期と長期のバランスを常に意識する必要があります。

長期的な視点を持ち続けるためには、経営を体系的に学び、経営の全体像を把握する必要があります。詳しくは下記をご覧ください。

まとめ:経営ポートフォリオを今すぐ使える経営判断の武器にする

経営ポートフォリオとは、難しいMBA用語でも、大企業だけの戦略論でもありません。中小企業にとっては「限られた経営資源をどこに配分するか」を整理し、未来の成長と安定を両立させるための実践ツールです。

重要なのは、

- 現状を棚卸しし、依存度や資本効率を数字で可視化すること

- 集中・維持・撤退の判断を明確にすること

- 新規事業は顧客・製品・市場の3軸から検討し、小さく試して育てること

- 短期の利益と長期の成長を両立させる視点を持つこと

この4つを意識すれば、経営ポートフォリオは「抽象的な理論」から「すぐに使える経営判断の武器」へと変わります。

まずはシンプルに、事業別の売上・利益・依存度をエクセルに書き出してみてください。それだけで、自社がどこに偏っているか、次の一手をどこに打つべきかが見えてきます。

成功する経営者と、失敗する経営者の違いは「社長の仕事」を知っているかどうか?にもあります。詳しくは下記もご覧ください。

監修 / 黒田訓英

株式会社ビジネスバンク 取締役

早稲田大学 商学部 講師

経済産業大臣登録 中小企業診断士

日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)

日本証券アナリスト協会認定CMA

日本ディープラーニング協会認定 AIジェネラリスト/AIエンジニア

JDLA認定AIジェネラリスト/AIエンジニア

ライター / 國本 亘基

株式会社ビジネスバンク プレジデントアカデミー編集部

株式会社ビジネスバンク

プレジデントアカデミー編集部

起業家インタビューEntrepreneur事業部 事業責任者

起業家インタビューEntrepreneur事業部

事業責任者

早稲田大学 商学部 井上達彦 研究室