1. なぜ「顧客ニーズの理解」が企業の成長に不可欠なのか?

「自社の商品やサービスには自信がある。それなのに、なぜ売上が伸び悩むのか?」

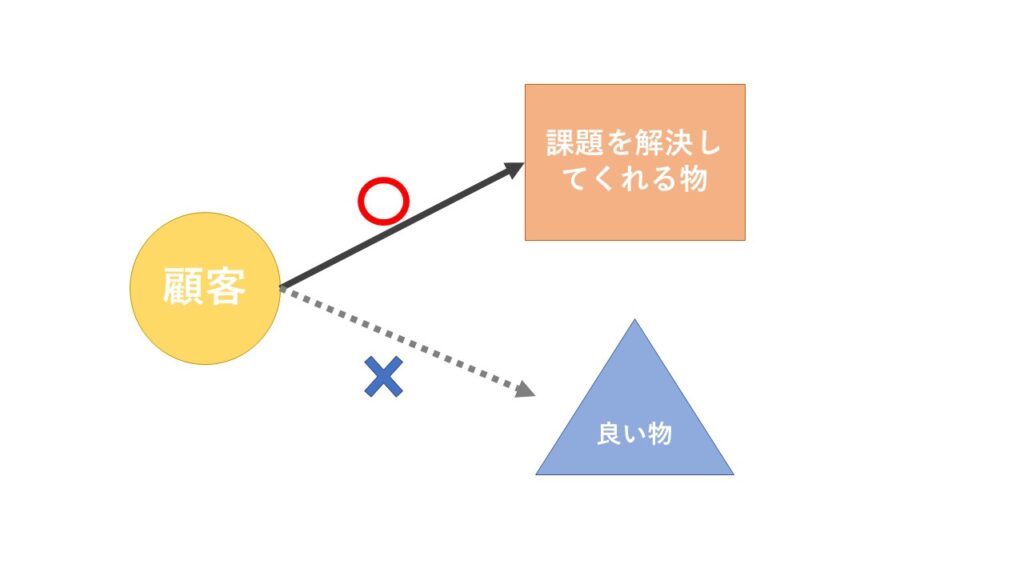

中小企業の経営者なら、一度はこうした悩みを抱えたことがあるのではないでしょうか。特に、長年の経験と技術力を活かして事業を続けてきた企業ほど、「良いものを作れば売れる」という考えが根強く残っているかもしれません。しかし、顧客は単に「良いもの」だけを求めているわけではありません。

では、何を基準に商品やサービスを選んでいるのでしょうか?その答えは、「自分のニーズを満たしてくれるかどうか」です。企業の成長には、顧客が本当に求めているものを理解し、それに応えることが不可欠なのです。

1-1. 「顧客の期待を超える企業」と「顧客に響かない企業」の違い

例えば、同じような性能の製品を提供しているA社とB社があるとします。A社は「品質の高さ」を強みとし、技術的な説明に力を入れています。一方、B社は「導入後のサポート」を重視し、顧客が使いやすいようにサポート体制を整えています。

このとき、もし顧客が「導入後のサポートに不安を感じている」場合、どちらの企業を選ぶでしょうか?

答えは明らかです。顧客は、単に「良いもの」を買うのではなく、「自分の問題を解決してくれる企業」を選ぶ のです。A社の製品がどれだけ優れていても、顧客の不安を取り除くことができなければ、B社に負けてしまう可能性があります。

このように、「良いものを作ること」と「顧客に選ばれること」は必ずしも一致しません。自社の商品やサービスが顧客のニーズとズレていれば、売上は思うように伸びません。

1-2. 企業の成長に直結する「顧客ニーズ活用」の重要性

では、企業が成長し続けるためには何が必要でしょうか?それは、「顧客が何を求めているのか?」を理解し、それに適した商品・サービスを提供し続けることです。

例えば、かつて携帯電話の世界では「より小型で高性能な端末」が求められていました。しかし、スマートフォンの登場以降、顧客のニーズは「持ち運びやすさ」よりも「インターネットの使いやすさ」へと変化しました。このニーズの変化に気づかず、従来の製品開発を続けた企業は市場から淘汰されてしまいました。

つまり、企業が成長するためには 「今、顧客が何を求めているのか?」を正しく捉え、それに応じて進化することが必要なのです。

1-3. 顧客ニーズを理解することが、企業の未来を決める

「これまでと同じやり方」で経営しているだけでは、競争が激化する市場の中で埋もれてしまいます。顧客のニーズを把握し、それに応じた施策を打ち出せる企業こそが、長期的に成長できる企業なのです。

次章では、「そもそも顧客ニーズとは何なのか?」を深掘りし、表面的な要望と本質的な課題を見極める方法について解説します。

2. 顧客ニーズとは?表面的な要望と本質的な課題を見極める

「顧客ニーズを理解しよう」と考えたとき、多くの経営者が「顧客が欲しいと言っているものを提供すればいい」と思いがちです。しかし、顧客の要望(ウォンツ)と本質的なニーズは必ずしも一致しません。表面的な要望の奥にある「本当に解決したい課題」を見極めることが、競争優位を築く鍵となります。

では、どのようにして顧客の本当のニーズを見抜けばよいのでしょうか?ここでは、「ニーズとウォンツの違い」「顕在ニーズと潜在ニーズの違い」「顧客の行動からニーズを読み解く方法」を解説します。

2-1. 「ニーズ」と「ウォンツ」の違いを理解する

まず、「ニーズ(needs)」と「ウォンツ(wants)」の違いを理解しましょう。

ニーズ(必要性)

顧客が本当に解決したい課題や欲求

例:「移動手段が必要」

ウォンツ(欲求)

ニーズを満たすために顧客が望む具体的な手段

例:「高級車が欲しい」

例えば、「おしゃれなカフェに行きたい」と言う顧客がいるとします。しかし、その裏にある本当のニーズは「リラックスできる空間で落ち着いて過ごしたい」かもしれません。表面的な要望(ウォンツ)だけを鵜呑みにすると、本質的な価値を提供できない可能性があります。

「ニーズ」と「ウォンツ」の違いについて、詳しくは下記の記事もご覧ください。

2-2. 顕在ニーズ(自覚しているニーズ)と潜在ニーズ(自覚していないニーズ)

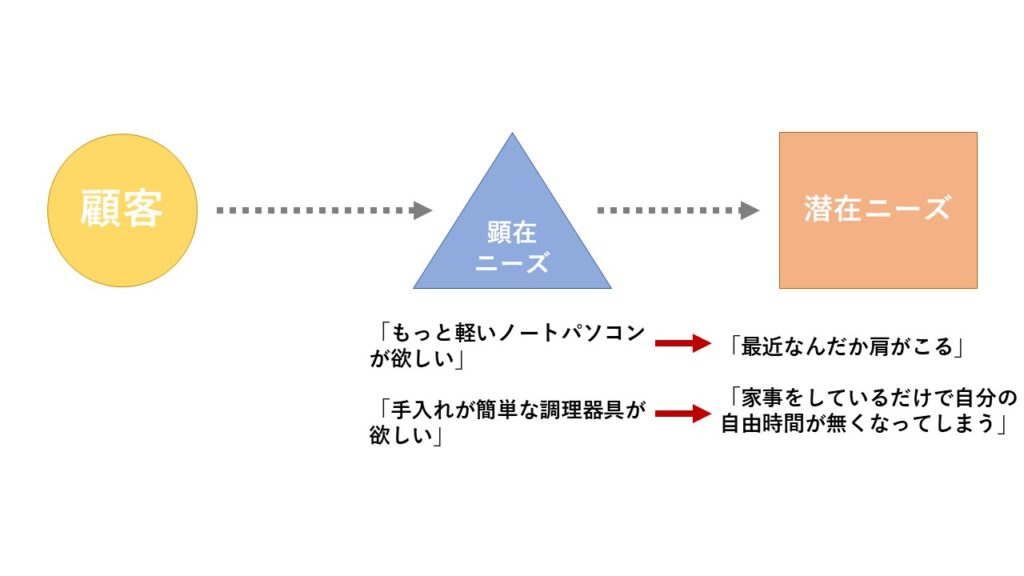

顧客ニーズには、大きく分けて 「顕在ニーズ」 と 「潜在ニーズ」 があります。

顕在ニーズ(Explicit Needs)

顧客が自分で認識し、明確に言葉にできるニーズです。

例:「もっと軽いノートパソコンが欲しい」

「手入れが簡単な調理器具が欲しい」

顕在ニーズは比較的把握しやすく、市場調査やアンケートで収集できます。しかし、競合も同じように調査をしているため、顕在ニーズだけに応えるのでは差別化が難しくなります。

潜在ニーズ(Latent Needs)

顧客自身がまだ気づいていない、または言葉にできていないニーズです。

例:「最近なんだか肩がこる」

「家事をしているだけで自分の自由時間が無くなってしまう」

このような潜在ニーズは、顧客の行動や心理を観察することで見えてくることが多いです。

【実例】エアコン業界の潜在ニーズ発掘:ダイキン工業の「うるさらX」

潜在ニーズを掘り起こすことに成功した日本企業の一例として、ダイキン工業のエアコン「うるさらX」があります。

従来、エアコンのニーズといえば「部屋を涼しくする」「暖房機能を強化する」といった点が重視されていました。しかし、ダイキンは顧客の行動を分析する中で、「冬場の乾燥が気になる」という潜在ニーズに着目しました。

多くの顧客は「暖房を使うと乾燥する」とは感じていましたが、「加湿機能付きエアコンが必要」とは考えていませんでした。そこでダイキンは、「加湿機能を搭載したエアコン」を開発し、これが大ヒット。

顧客が明確に言語化していなかった「乾燥を防ぎたい」という潜在ニーズを満たすことで、市場での競争優位を確立しました。

このように、顧客の声だけを頼りにするのではなく、「実際の行動」や「潜在的な悩み」を観察することが、画期的な商品やサービスを生み出すカギになります。

2-3. 顧客の「声」だけでなく「行動」からニーズを読み解く

顧客が言葉にすることと、実際に行動することは必ずしも一致しません。そのため、ニーズを正しく理解するには、以下のような方法で「行動データ」を活用することが重要です。

1.購買データの分析

- どの商品がよく売れているかだけでなく、「なぜそれを選んだのか?」を深掘りする。

- 購入前の検討時間、他の商品との比較履歴などを分析する。

2.顧客の動線を観察する(実店舗・Webサイト)

- 店舗なら「どの棚で立ち止まるか」「どの製品を手に取るか」

- Webサイトなら「どのページが長く閲覧されているか」「どこで離脱しているか」

3.顧客の質問やクレームを活用する

- 「この商品はこうだったらもっと良かった」という意見には、改善のヒントが隠されている。

- クレームは「顧客が期待していたこととのギャップ」を示す重要なデータ。

顧客が口にする「ウォンツ」だけをそのまま受け取るのではなく、その奥にある「本当のニーズ」を見極めることが重要です。

次章では、言葉にされないニーズを読み解くための実践的な手法について詳しく解説します。

3. 顧客ニーズを把握する3つの方法

前章では、顧客が口にする「ウォンツ(欲求)」と、本当に解決したい「ニーズ(必要性)」の違いについて解説しました。また、顕在ニーズ(顧客が認識しているもの)と潜在ニーズ(顧客も気づいていないもの)を区別し、行動データを分析することの重要性にも触れました。

しかし、こうしたニーズをどのように具体的に把握し、活用すればよいのでしょうか?

本章では、中小企業でもすぐに実践できる「顧客ニーズの調査・分析手法」を3つの視点から解説します。「直接調査(アンケート・インタビュー)」「データ分析(購買履歴・Web行動・口コミ)」「社内情報の活用(営業・カスタマーサポートとの連携)」 を組み合わせることで、より正確に顧客のニーズを把握できるようになります。

3-1. 直接調査(アンケート・インタビュー):質問の工夫で深いニーズを引き出す

最もシンプルな方法は、顧客に直接質問すること です。アンケートやインタビューを活用すれば、顕在ニーズを把握しやすくなります。しかし、ここで重要なのは 「質問の設計」 です。

例えば、次のような質問では、顧客の本音を引き出せない可能性があります。

×「当社のサービスに満足していますか?」(はい/いいえ)

→ これでは「満足している」「していない」しか分からず、具体的な改善点が見えてこない。

では、どう質問すればよいでしょうか?

〇 「当社のサービスで特に満足している点は何ですか?」

〇 「もし改善するとしたら、どの部分をどのように変えてほしいですか?」

このように具体的に質問することで、顧客の本当の要望を知ることができます。

インタビューの活用

アンケートでは把握しにくい 「なぜそう感じるのか?」 という背景を知るには、インタビューが効果的です。

例えば、「最近、購入の決め手になったポイントは何でしたか?」 と質問することで、競合との比較や、顧客が本当に重要視しているポイントが見えてきます。

また、営業担当者が普段の商談時に、「なぜ当社を選んだのか?」「他社と迷ったポイントは?」といった質問を意識するだけでも、貴重な顧客情報が得られます。

3-2. データ分析(購買履歴・Web行動・口コミ):数値から見える顧客の本音

アンケートやインタビューだけでは、本音を引き出せないこともあります。 例えば、「価格が決め手だった」と答えた顧客が、実際には「手厚いアフターサポート」を評価していたケースもあります。こうした 「言葉と行動のズレ」 を把握するには、データ分析が有効です。

購買履歴の分析

顧客が「何を・いつ・どれくらい購入したのか?」を分析すると、以下のようなインサイトが得られます。

- 「リピート購入の多い商品は何か?」 → 顧客が求めるコアニーズが見えてくる

- 「購入までに時間がかかる商品は?」 → 顧客が検討時に迷っているポイントを特定できる

- 「セット購入される商品は?」 → 相性の良い商品を把握し、クロスセル戦略を立てられる

例えば、飲食業界では、「ランチ利用が多い顧客が、週末はデザートを注文する傾向がある」といったデータから、「週末限定のデザートセット」 を提案することで売上を伸ばした事例もあります。

Web行動データの活用

オンラインビジネスの場合、Googleアナリティクスなどを活用し、次のようなデータを分析することでニーズが見えてきます。

- どのページがよく閲覧されているか?

- どこで離脱しているか?

- どの検索キーワードから訪問しているか?

例えば、あるECサイトで「配送方法のページ」へのアクセスが多い場合、「顧客は配送オプションを気にしている」可能性が高いことが分かります。こうしたデータを活用し、「配送オプションをより分かりやすく表示する」ことでCVR(購入率)を向上させることができます。

口コミ・レビュー分析

顧客が実際に書いた口コミやレビューは、「企業側が想定していなかったニーズ」 を発見するのに最適なデータです。

例えば、家電メーカーが「使い勝手の良さ」を売りにしていた商品に対し、実際のレビューでは「デザインが気に入った」という声が多かったとします。これは、企業が想定していた「機能性」よりも「デザイン」が選ばれる要因になっている可能性があることを示しています。

3-3. 社内情報の活用(営業・カスタマーサポートとの連携):現場の声を分析する

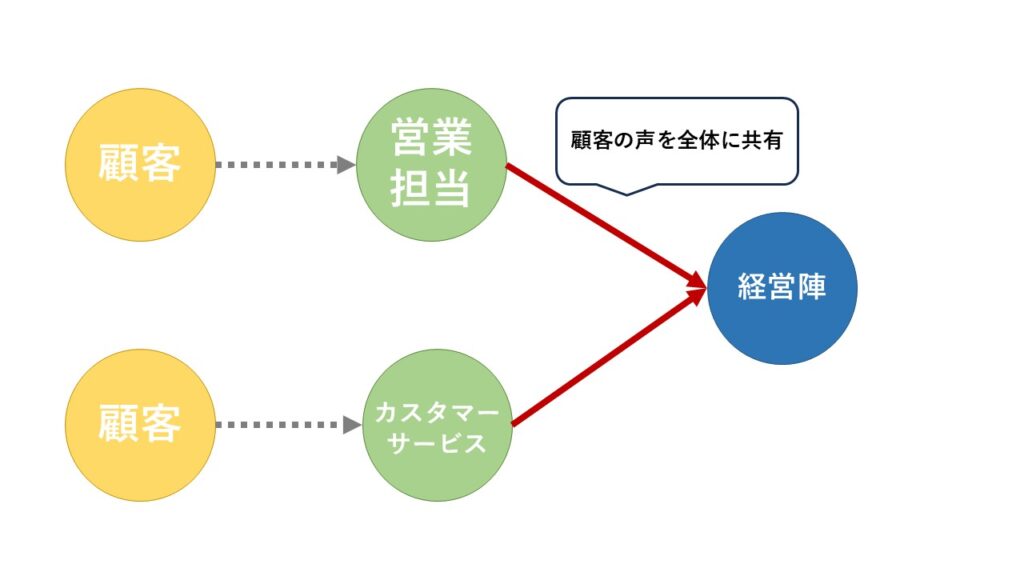

顧客ニーズを理解するには、社内の「顧客と接する部門」から情報を集めることも重要です。特に、中小企業では「営業」「カスタマーサポート」「マーケティング」が連携することで、より深い顧客理解が可能になります。

営業担当者のフィードバック

営業担当者は、顧客と直接対話し、リアルな意見を聞いています。しかし、これらの情報が会社全体で共有されていないと、活用されずに終わってしまいます。

例えば、「最近、価格ではなく納期の相談が増えている」 という営業の現場情報があれば、「短納期対応が強みになるのでは?」といった戦略を考えるきっかけになります。

カスタマーサポートの問い合わせデータ

サポートセンターに寄せられる問い合わせ内容も、貴重なニーズのヒントです。

「どんな質問が多いのか?」 → どこに不満や不安があるのか?

「クレームが多いポイントは?」 → どの部分を改善すれば満足度が上がるのか?

例えば、「使い方の質問が多い」なら、製品マニュアルの改善や動画説明の追加が求められている可能性があります。

顧客ニーズを把握するためには、一つの方法だけでなく、「直接調査」「データ分析」「社内情報の活用」を組み合わせることが重要です。

次章では、こうして把握したニーズを「自社の強み」とどのように結びつけ、事業の成長につなげていくかを解説します。

4. 顧客ニーズと自社の強みを結びつける3ステップ

顧客ニーズを把握することができたとしても、それだけでは競争優位を築くことはできません。重要なのは、自社の強みと顧客ニーズをどのように結びつけるかです。すべてのニーズに対応しようとすると、企業の個性が薄れ、結果的にどの企業とも差別化できない商品やサービスになってしまいます。

ここでは、顧客ニーズに対して自社の強みを活かす考え方と具体的なステップを解説します。

4-1. 自社の強みを再定義する

まずは、自社の強みを再確認することから始めます。強みとは、競合他社にはない自社独自の価値を指します。技術力、対応の速さ、アフターサポートの手厚さなど、どんな些細なことでも構いません。重要なのは、その強みが顧客の課題解決に役立つかどうかです。

例えば、「迅速な納品対応」が自社の強みなら、それを求める顧客は「納期が重要な業界」に多いかもしれません。この場合、納品スピードを前面に押し出し、競合との差別化を図ることが可能です。

チェックポイント

- 競合と比較して自社が優れている点は何か?

- 顧客がその強みをどのように評価しているか?

- その強みが顧客のニーズに直接応えられているか?

4-2. 顧客ニーズとの接点を見つける

次に、把握した顧客ニーズと自社の強みを照らし合わせます。すべてのニーズに対応する必要はありません。むしろ、自社の強みと合致するニーズに集中する方が、競争優位性を確立しやすくなります。

例えば、前章で解説した「ダイキン工業」のように、乾燥という潜在ニーズに加湿機能を結びつけたケースは、顧客の課題解決に直結する成功例です。

接点の見つけ方の例

- 顧客ニーズの一覧を作成し、自社の強みと関連づける

- 顧客の声(アンケートや口コミ)から、特に評価されているポイントを抽出する

- 自社の商品やサービスの独自機能を強化し、競合と差別化する

4-3. 強みを活かした価値提案を作る

顧客ニーズと自社の強みが結びついたら、それを顧客にどのように伝えるかが重要です。単なる機能の説明ではなく、「なぜその強みが顧客の課題解決に役立つのか?」を伝える価値提案を考えましょう。

例えば、

「当社は24時間以内の対応をお約束します。納期の厳しい業界のお客様に安心してご依頼いただけます。」「独自のカスタマイズ対応で、お客様ごとに最適な製品を提供します。」

こうした具体的な価値提案は、顧客に対して自社の強みを明確に印象づけることができます。

5. 継続的に顧客ニーズを活用し、事業を成長させる仕組みづくり

顧客ニーズの把握と自社の強みの結びつけは、一度行えば終わりではありません。市場や顧客の期待は常に変化しており、継続的にニーズを把握し、改善を繰り返す仕組みを作ることが重要です。

5-1. 定期的なフィードバック収集の仕組みを整える

顧客ニーズを継続的に把握するためには、定期的なフィードバックを収集する仕組みが欠かせません。

- アンケートの実施(半年に一度などの頻度で実施)

- 購入後フォローアップのメール配信

- SNSやレビューサイトでの意見収集

5-2. 社内での情報共有体制を整える

収集した顧客の声を社内で共有し、すぐに改善に繋げられる体制を整えます。

- 営業、カスタマーサポート、マーケティングが情報を共有する定例会の実施

- CRMツールを導入し、顧客データを一元管理する

- 成功事例や改善事例を社内報などで共有する

5-3. 顧客ニーズを起点とした新商品開発の事例:キリンビバレッジの「生茶」

キリンビバレッジの「生茶」は、顧客ニーズに基づいた商品開発の代表例です。発売当初はペットボトル緑茶市場で苦戦していましたが、「もっと自然で本格的なお茶が飲みたい」という消費者の声に着目し、無添加製法にこだわった製品にリニューアルしました。結果的に、生茶は市場シェアを大きく伸ばし、ブランドとしての地位を確立しました。

5-4. 継続的な改善サイクルの仕組み化

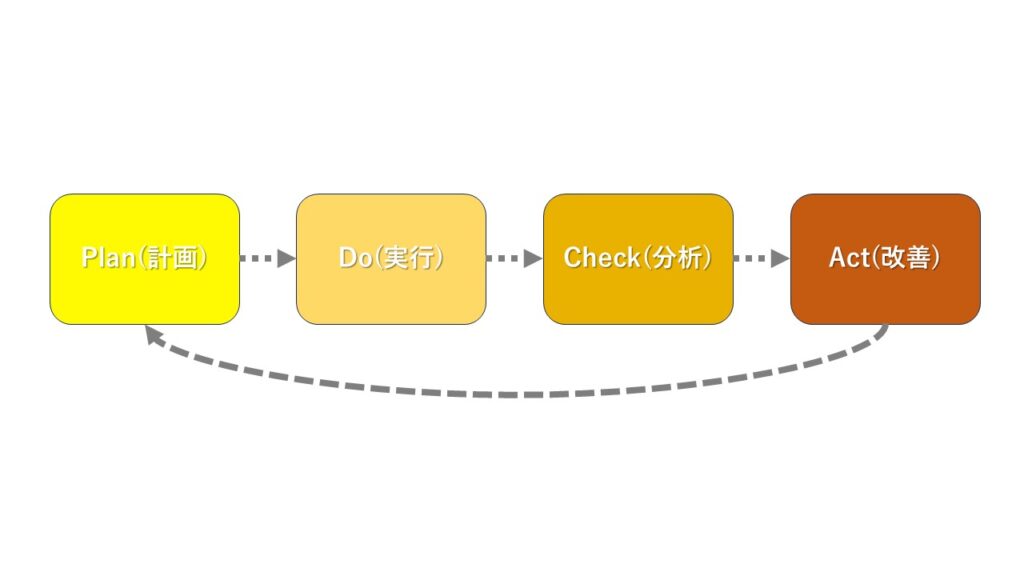

最後に、PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を取り入れた継続的な改善の仕組みを作ります。

- Plan: 顧客ニーズの収集と課題設定

- Do: 新たなサービスや施策の実施

- Check: 顧客からのフィードバックを分析

- Act: 改善点を洗い出し、次の施策に活かす

このサイクルを回し続けることで、顧客の期待を超える企業へと成長していきます。

顧客ニーズを把握し、それを自社の強みと結びつけることで、競争優位性を築くことができます。しかし、それを一度行っただけでは効果は限定的です。継続的にニーズを収集し、事業の成長につなげる仕組みを整えることが、顧客に本当に求められる企業への第一歩です。

次章では、具体的に今日から始められるアクションプランについて解説します。

6. まとめ:今日からできる3つのアクション

顧客ニーズを把握し、それをビジネスに活かすことは、一朝一夕で完了するものではありません。しかし、小さな改善を積み重ねることで、確実に「選ばれる企業」へと成長していくことができます。

まずは、今日からできる3つのアクションに取り組んでみましょう。

- 「自社が本当に応えるべき顧客ニーズ」を再確認する

- 顧客との接点を1つ改善し、「体験価値」を向上させる

- 顧客ニーズを継続的に収集する仕組みを作る

これらを実践することで、「顧客が本当に求める企業」へと変わる第一歩を踏み出せるはずです。

さあ、まずは「自社の顧客は何を求めているのか?」を考えることから始めましょう!

【ライター】

加藤 壮一郎

株式会社ビジネスバンク

Entrepreneur事業部

早稲田大学商学部にて経営学を専攻する井上達彦研究室に所属。「起業家精神とビジネスモデル」を研究テーマに、経営理論を学ぶと同時に研究対象におけるビジネスモデルの研究やそれにまつわる論文の執筆に励んでいる。

社長の学校「プレジデントアカデミー」のHPに掲載するブログの執筆、起業の魅力と現実を伝えるインタビューサイト「the Entrepreneur」にて起業家インタビューを行い記事を執筆している。

取締役

中小企業診断士

早稲田大学商学部の講師として「ビジネス・アイデア・デザイン」「起業の技術」「実践起業インターンREAL」の授業にて教鞭を執っている。社長の学校「プレジデントアカデミー」の講師・コンサルタントとして、毎週配信の経営のヒント動画に登壇。新サービス開発にも従事。経営体験型ボードゲーム研修「マネジメントゲーム」で戦略会計・財務基礎を伝えるマネジメント・カレッジ講師でもある。

日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。日本ディープラーニング協会認定AIジェネラリスト・AIエンジニア資格保有者。経済産業大臣登録 中小企業診断士。