「自分が現場に出ないと会社が回らない」

「幹部や社員に任せるより、自分でやった方が早い」

そう考えて、つい現場の作業や指示に時間を費やしてしまっている社長は少なくありません。しかし、その状態が続くと、社長本来の仕事である「未来を創る活動」ができなくなるだけでなく、幹部や社員の主体性も育たなくなってしまいます。

「社長が現場に出る」ことは、本当に会社のためになっているのでしょうか?

この記事では、社長が現場に出ることの弊害を整理しつつ、経営に専念しながらも現場を正しく把握するための「原理原則」と「具体的な方法」を、経営学の知見も交えて解説します。

【無料ダウンロード】成功する経営者が実践する「社長の仕事」とは?

1. 【結論】社長は「現場」ではなく「仕組み」を作るのが仕事

まず結論からお伝えします。

社長は原則として「現場の作業」に出てはいけません。

現場の課題が次々と目に入ると、特に責任感の強い社長ほど、正義感から「自分がやった方が早い」と、つい「スーパーマン」として解決したくなります。しかし、その行動こそが、会社の成長を妨げる最大の要因となります。

社長の仕事は、目の前の問題を解決することではなく、未来を創り、問題が自動的に解決される「仕組み」を作ることだからです。

1-1. なぜ社長は「現場」に出てはいけないのか?

社長が現場に出ることには、明確な「弊害」が存在します。それは、短期的な問題解決と引き換えに、会社の「未来」と「人」を失うことに他なりません。具体的には以下の二つが挙げられます。

幹部と社員の「当事者意識」が失われる

社長が現場の細かな指示まで出してしまうと、幹部や社員は「どうせ最後は社長が決める」と考えるようになり、自ら課題を発見し、解決策を考えることをやめてしまいます。これこそが、社長が現場に出る最大の弊害である「幹部の思考停止」と「当事者意識の喪失」です。

会社の「未来」が失われる

社長が現場作業という「目の前の戦術(火消し)」に追われている間、会社の「未来を創る戦略(ビジョン策定や仕組み作り)」は誰が担うのでしょうか。社長が「今」に縛られることで、会社は「未来」への時間を失います。

1-2. 社長だけが担うべき3つの役割

では、現場作業の代わりに社長が集中すべき「本来の仕事」とは何でしょうか。それは、他の誰にも代われない、以下の3つの役割です。

役割1:未来を決める(戦略の決断)

3年後、5年後の会社のビジョン(どのような姿でありたいか)を描き、そのビジョンを実現するために「どの市場で」「どのような価値を」提供していくのかという会社の「戦略」を決断することです。 この決断は、会社の限りあるリソース(ヒト・モノ・カネ)をどこに集中させるかを決める最重要事項であり、最終的な責任を負える社長にしかできません。

役割2:仕組みを作る(実行の再現性)

特定の優秀な社員(スーパーマン)の頑張りに依存するのではなく、理念が浸透し、社員が自律的に動ける「仕組み(システム)」を設計することです。 理念が行動に反映される「人事評価制度」、幹部が育ち正しい意思決定ができる「会議体」、現場が迷わず効率的に動ける「業務プロセス」などを構築します。これらは、会社全体を俯瞰できる社長の視点でしか設計できません。

役割3:人を育てる(特に幹部)

現場社員の作業指導(OJT)ではなく、社長の「分身」として未来の会社を担う「幹部」を育てることです。 幹部を信頼して大胆に「権限を委譲」し、彼らが失敗を恐れずに挑戦し、自ら現場の問題を解決できるように支援・指導します。社長が現場作業に追われていると、この最も重要な「幹部育成」の時間が失われます。

1-3. あなたが「スーパーマン」を辞めない限り、会社は成長しない

あなたが「スーパーマン」として現場の問題を解決し続ける限り、幹部や社員は「社長がやってくれる」と受け身になり、育つ機会を失います。結果、あなたは永遠に現場作業に縛られ続け、会社はあなたの能力の限界=成長の限界となってしまいます。

社長の仕事は、「問題を解決する人」ではなく、「問題が解決される仕組みを作る人」です。 あなたが現場の火消しに追われている間、この「社長にしかできない仕事」は、一体誰がやるのでしょうか?

「社長にしかできない仕事」について、詳しくは下記もご覧ください。

2. それでも現場に出たくなるのはなぜか?社長が陥る3つの「ワナ」

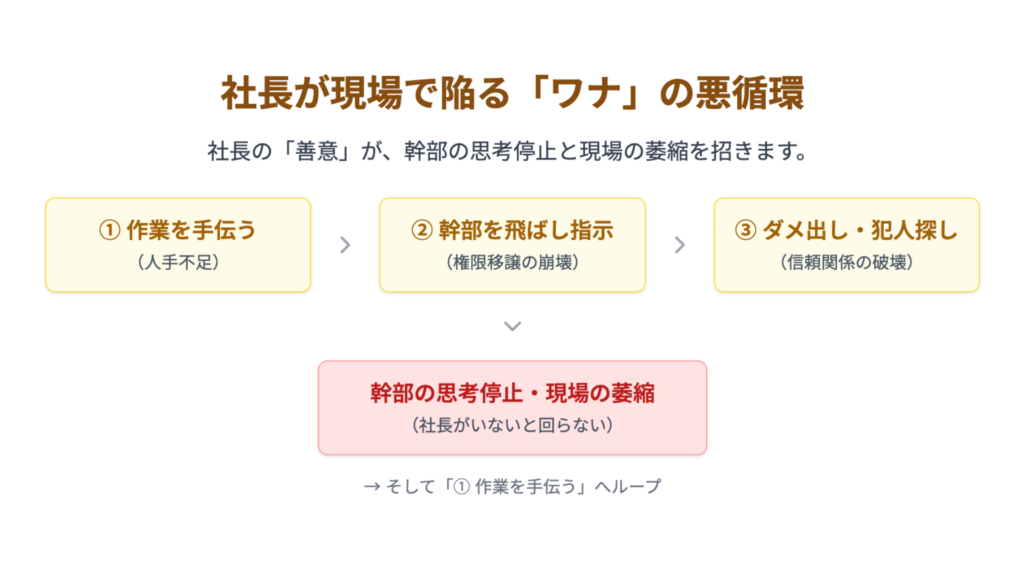

「仕組みが大事なのは分かる。でも、現場が心配だ」と感じますよね。 しかし、その善意が、実は会社の成長を妨げる「ワナ」になっているかもしれません。社長が現場に出ると、無意識に「現場監督」になってしまい、3つの典型的な失敗を犯しがちです。

2-1. 現場の「作業」を手伝ってしまう(人手不足という免罪符)

最も陥りやすいワナです。「人手が足りないから」という理由で、社長自らが製造ラインに入ったり、営業の最前線に出たりします。

一時的には売上や生産性が上がるかもしれませんが、その間、社長の時給は「現場作業員」と同じになってしまいます。社長が現場作業をすることで失われる「未来への機会損失」は、計り知れません。

2-2.幹部を飛ばして「指示」してしまう(権限移譲の崩壊)

現場で問題点を見つけると、ついその場で「A君、これはこう直しておいて」と現場社員に直接指示を出してしまうケースです。

これを行うと、現場の指揮命令系統は一瞬で崩壊します。指示を受けた社員は「幹部と社長、どちらの言うことを聞けばいいのか」と混乱し、幹部は「社長がどうせ決めるなら、自分は何も決めない方がいい」と、権限移譲が機能しなくなります。

2-3.「犯人探し」や「ダメ出し」をしてしまう(信頼関係の破壊)

社長が現場に行くと、どうしても「アラ」が目につきます。その際、「なぜこんなミスをしたんだ」「誰がやったんだ」と犯人探しやダメ出しをしてしまうと、現場は一気に萎縮します。

社員は社長の顔色を伺うようになり、ミスを隠蔽したり、挑戦を避けたりするようになります。これでは、社長が本当に知りたい「現場の生の声」や「本質的な課題」は二度と上がってこなくなります。

3.【ワーク】あなたは大丈夫? 社長の「現場介入度」診断シート

自分では「経営」をしているつもりでも、知らず知らずのうちに「現場」に介入しすぎているケースは多いものです。

まずは、あなたの現在の「現場介入度」を客観的にチェックしてみましょう。

3-1. 10のチェックリスト

社長の「現場介入度」診断

あなたの経営スタイルを10の質問でチェック

あなたは大丈夫?

自分では「経営」をしているつもりでも、知らず知らずのうちに「現場」に介入しすぎているケースは多いものです。

まずは、あなたの現在の「現場介入度」を客観的にチェックしてみましょう。

3-2. 診断結果:「現場に出るべきか指数」

【指数80〜100%】危険:あなたは「社長」ではなく「現場監督」です

非常に危険な状態です。あなたは第1章で述べた「社長の仕事」(未来・仕組み・人)を実質的に放棄し、「現場監督」の役割に陥っています。このままでは幹部は育たず、あなたは疲弊し、会社の成長は止まります。 最初の一歩は、あなたが「現場の作業・指示」から物理的に手を引くと『決断』することです。 そして、その時間を第4章で解説する「幹部との1on1」(ポイント2)に最優先で充ててください。現場ではなく、まず幹部に向き合い、「彼らに任せる」ことから再スタートしましょう。

【指数50〜70%】注意:現場への「情」が経営の「邪魔」をしています

あなたは社長の役割を理解しつつも、現場への「情」や「不安」から、無意識に第2章で解説した「ワナ」(幹部を飛ばした指示など)に陥っています。その中途半端な介入が、幹部の当事者意識を最も奪いやすい危険な状態です。 今すぐ「現場への直接指示」をゼロにし、関わり方を第4章の『3つのポイント』に限定すると決めてください。 特に「幹部との1on1」(ポイント2)と「会議体での数字の把握」(ポイント1)を徹底し、あなたは「指示」ではなく幹部の「支援」に徹しましょう。

【指数0〜40%】健全:あなたは「経営者」として機能しています

素晴らしい状態です。あなたは経営者として「仕組みで管理する」という役割を正しく理解しています。(※ただし、8「社員の顔と名前が半分以上一致しない」が「いいえ」の場合は、会社規模に対してまだ現場を見すぎている可能性があるので注意) その上で、現場との関わりは第4章の『3つのポイント』に意図的に絞り込み、経営者としての仕事の「質」をさらに高めましょう。 特に重要なのは「文化的コントロール」(ポイント3)です。幹部を通じて理念が浸透しているか、ビジョンが共有されているかを定期的に確認し、「未来を創る」活動にさらに時間を投下してください。

経営者の仕事は、部分最適ではなく「全体最適」です。

経営の全体最適を実現する上では、「経営とは何か?」「経営の全体像を把握」する必要があります。詳しくは下記もご覧ください。

4. 経営専念の社長が「最低限抑えるべき」現場の3つのポイント

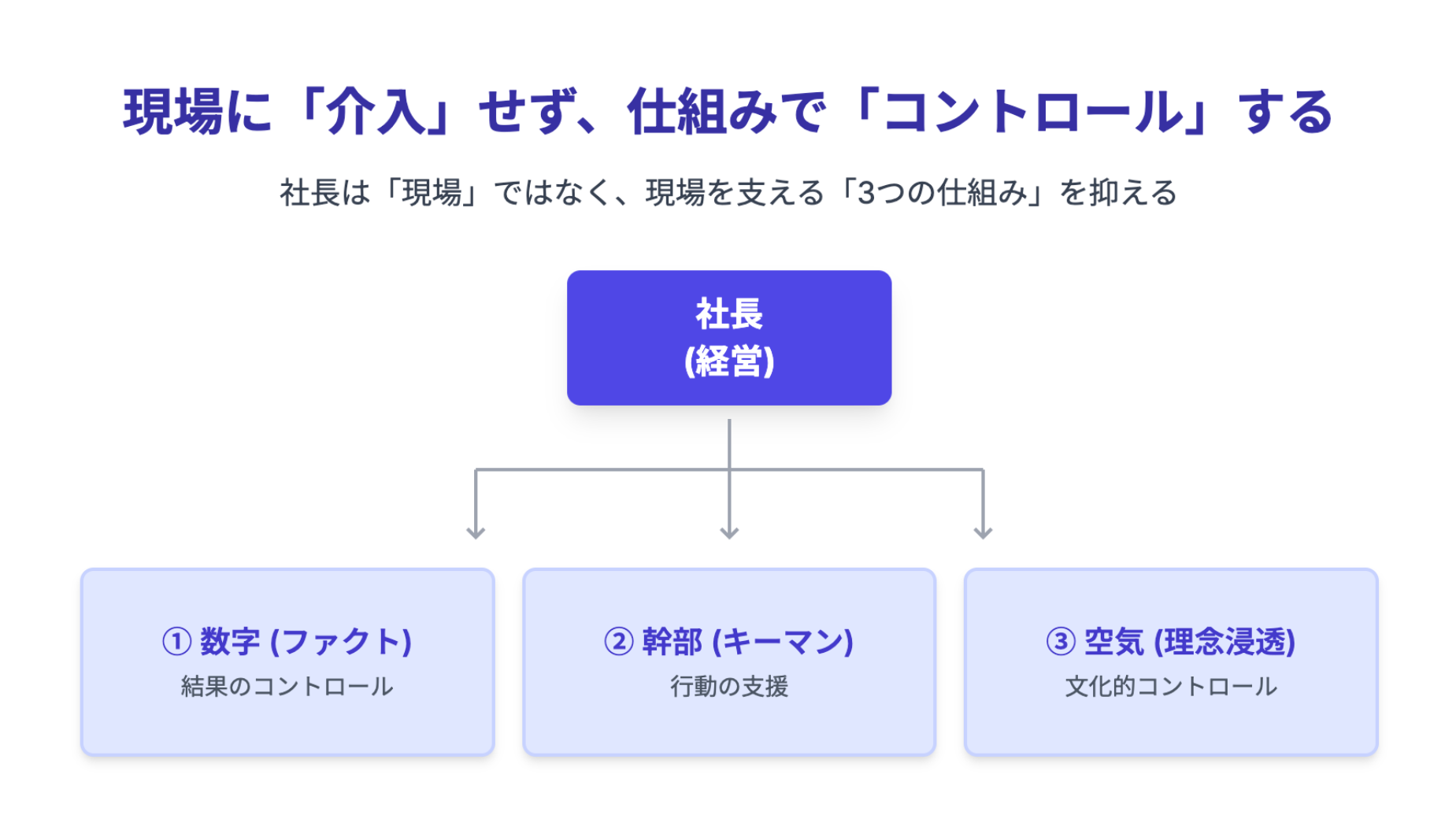

「経営に専念しろと言われても、現場を完全に放置するのは不安だ…」当然です。社長には「作業」ではなく「把握」という重要な現場仕事が残っています。

経営学の観点からも、社長は現場に「介入」するのではなく、仕組みで現場を「コントロール」すべきです。そのために「必ずチェックすべき3つの原理原則」を押さえることで、現場を健全に保ち、経営に専念できます。

経営学でいう「マネジメント・コントロール」とは、社長が組織の目標達成を確実にするための技術です。これは、社長が直接指示を出すのではなく、仕組みで組織を導くことを意味します。社長が抑えるべきは、この原則に基づいた以下の3つのポイントです。

4-1. ポイント1:現場の「数字(ファクト)」を仕組みで抑える

- 見るべきもの: 業績データ、離職率、品質データ、顧客満足度アンケートなど、異常値が出ていないか。

- ポイント: これは経営コントロールにおける「結果のコントロール」です。幹部がこれらのデータをまとめて報告する「会議体」を設計し、社長はプロセスに口出しせず、客観的な「結果」で現場の健康状態を判断します。異常値があれば、その「原因分析」と「対策」を幹部に求めます。

4-2. ポイント2:現場の「キーマン(幹部)」を抑える

- 見るべきもの: 幹部の表情、発言、悩み、ビジョンへの共感度。

- ポイント: これは「行動のコントロール」を幹部に委任し、社長はその支援に徹するということです。権限移譲とは「丸投げ」ではなく、幹部が正しく行動(=現場を管理)できるよう支援・動機づけする「管理された信頼」です。現場ではなく「幹部との1on1」を最優先し、彼らが現場を管理できるようサポートしてください。

4-3. ポイント3:現場の「空気(理念浸透)」を抑える

- 見るべきもの: 企業理念が浸透しているか、若手が未来に希望を持っているか。

- ポイント: これは「文化的コントロール」と呼ばれ、数字や行動以前の「価値観」を揃える、社長にしかできない最も重要な仕事です。幹部に目的を伝えた上で現場の声を聞き、「評価」や「指示」はせず、「ビジョンを共有」することに徹します。理念が浸透すれば、社員は社長がいなくても自律的に正しい判断を下せるようになります。

「経営の仕組み化」について、詳しくは下記もご覧ください。

5. まとめ:現場を「手放す勇気」こそが、社長の最大の仕事である

現場が気になるのは、あなたが社員や会社を心から愛している証拠です。その責任感は、経営者として何よりも尊いものです。しかし、本当に会社を愛しているからこそ、我が子を育てるように、いつかは「管理」するのをやめ、「信頼」し、任せなくてはなりません。現場の作業や目先の問題を「手放す」こと。

そして、経営者として「仕組み」と「未来」という、目に見えにくく孤独な仕事に向き合うこと。それは不安を伴うかもしれません。

ですが、その「現場を手放す勇気」と「孤独な決断」こそが、あなただけの「社長の仕事」であり、幹部と社員の主体性を引き出し、会社を次のステージへ導く唯一の道なのです。

監修 / 黒田訓英

株式会社ビジネスバンク 取締役

早稲田大学 商学部 講師

経済産業大臣登録 中小企業診断士

日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)

日本証券アナリスト協会認定CMA

日本ディープラーニング協会認定 AIジェネラリスト/AIエンジニア

JDLA認定AIジェネラリスト/AIエンジニア

ライター / 保坂 太陽

株式会社ビジネスバンク プレジデントアカデミー編集部

株式会社ビジネスバンク

プレジデントアカデミー編集部

起業家インタビューEntrepreneur事業部 事業責任者

起業家インタビューEntrepreneur事業部

事業責任者

早稲田大学 商学部 井上達彦 研究室