「自分の会社は今後どうしたらいいのか…」

「このまま社員とともにやっていけるのだろうか…」

経営者として日々の判断や組織運営に悩むことはありませんか?

経営者であれば、事業の進路や社員との向き合い方に頭を抱える瞬間も多いでしょう。

そんな時、偉大な経営者たちの名言は、心に灯をともす道標になるかもしれません。単なる箴言の羅列ではなく、その言葉が生まれた「背景やエピソード」、まで踏み込んで解説します。

この記事は「今まさに悩みを抱える経営者」のあなたへ贈る、「知恵と実践のヒント」です。ぜひ最後までお読みいただき、明日からの経営に役立ててください。

【無料ダウンロード】明日の経営実践から活用できる「経営実践ワークブック」プレゼント

1. 決断の名言_迷いを断ち切り、未来を切り拓く

事業を率いる経営者にとって「決断」とは避けて通れない日常です。状況が刻一刻と変化する中で、迷い続けることはできません。

あれこれ悩んで先延ばしにすれば、問題は解決せず事態は悪化するばかり。経営の神様・松下幸之助も「経営者に欠くことのできない条件は、体験、カン、判断の速さ、実行力、勇気の五つである」と述べ、スピーディーな意思決定と実行力の重要性を強調しています。

ここでは、決断力に関する名言とその背景から、迷いを断つヒントを探りましょう。

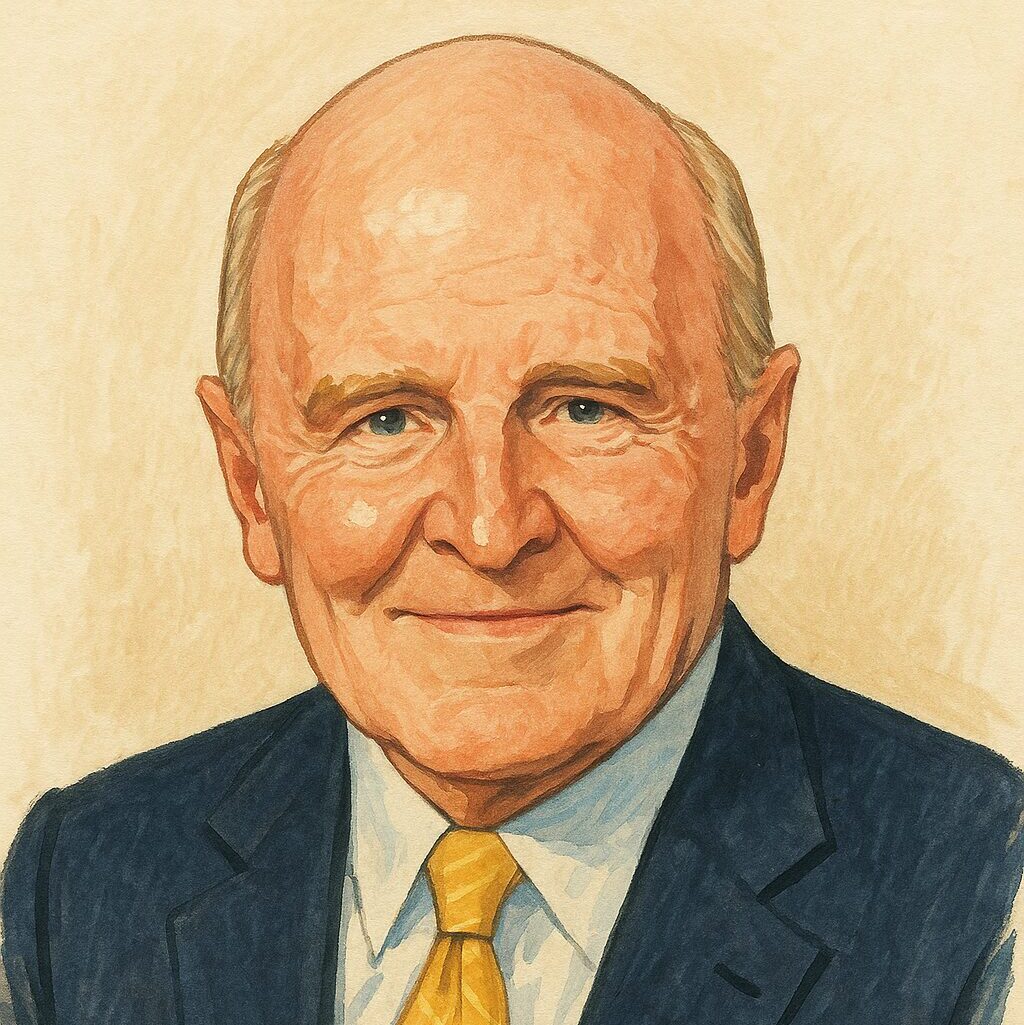

「事業全体をよく見渡し、どこを手直しし、どこを強化し、どこを捨てるか、できるだけ早く決断せよ。」 – ジャック・ウェルチ(GE元CEO)

20世紀を代表する伝説的経営者、ジャック・ウェルチは就任当初から徹底した改革を断行し、GEを世界トップクラスの企業へと飛躍させました。その手腕の根底にあったのが、徹底した「選択と集中」です。

ウェルチは「ビジネスはシンプルだ。複雑に考える人は何をやってもうまくいかない」と語り、常に事業全体を俯瞰して不要なものを素早く切り捨て、必要な領域に資源を注ぐことを信条としました。実際、彼は「世界で1位か2位になれない事業からは撤退する」という有名な戦略を掲げ、弱い事業はスピーディーに売却・縮小し、強みに集中したのです。

状況を冷静に分析し、「捨てる勇気」と「伸ばす覚悟」を持って決断ことこそが、競合他社に先んじてビジネスを前進させる重要な要素なのです。

「成功し続ける社長の7つの特徴」について、詳しくは下記をご覧ください。

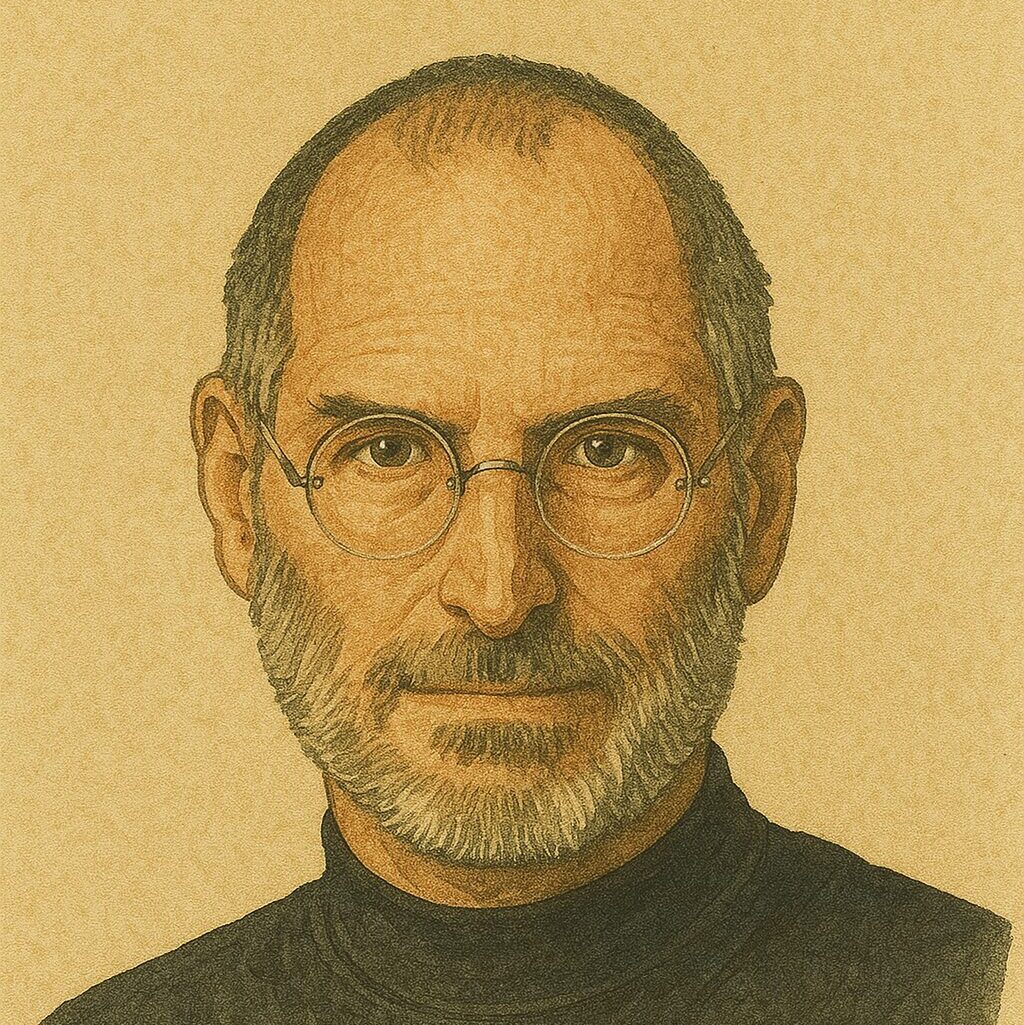

「自分が死と隣り合わせであることを、絶えず意識すること。これは私が人生で大きな決断をするときに、最も大事な手がかりだった。」 – スティーブ・ジョブズ(アップル創業者)

アップルの創業者スティーブ・ジョブズは、生涯にわたって数々の大胆な決断を下したことで知られます。その彼が意思決定の指針としていたのが「死を意識する」ことでした。

ジョブズは17歳の頃から毎朝鏡に向かって自問したといいます——「もし今日が人生最後の日だとしたら、今日やろうとしていることは本当に自分のやりたいことだろうか?」。この問いに対し「NO」が続くようなら何かを変えるべきだ、と彼は考えました。また、後年すい臓癌に侵され死を強く意識する中で得た洞察が、「人は皆いつか死ぬ。それを踏まえれば、本当に大事なこと以外は全部消え去る」というものでした。

世間体や失敗への恐怖に惑わされず、自分の心の声に従う「勇気」を持てというこのジョブズのメッセージは、2005年のスタンフォード大学卒業式スピーチを通じて世界中に語り継がれています。

「社長として、今、すべきことは何か?」社長の仕事について、詳しくは下記もご覧ください。

2.組織づくりの名言 – 人を活かしチームを育てる

事業規模の大小にかかわらず、「人」こそが企業の原動力です。中小企業では特に、経営者と社員の距離が近く、一人ひとりの働きが会社全体の命運を左右します。

優れたリーダーは組織の力を最大化するために、社員の成長を促し、主体性や挑戦心を引き出す術を知っています。ここでは、組織づくりや人材育成にまつわる名言を紹介し、その背景から学べるポイントを探ってみましょう。

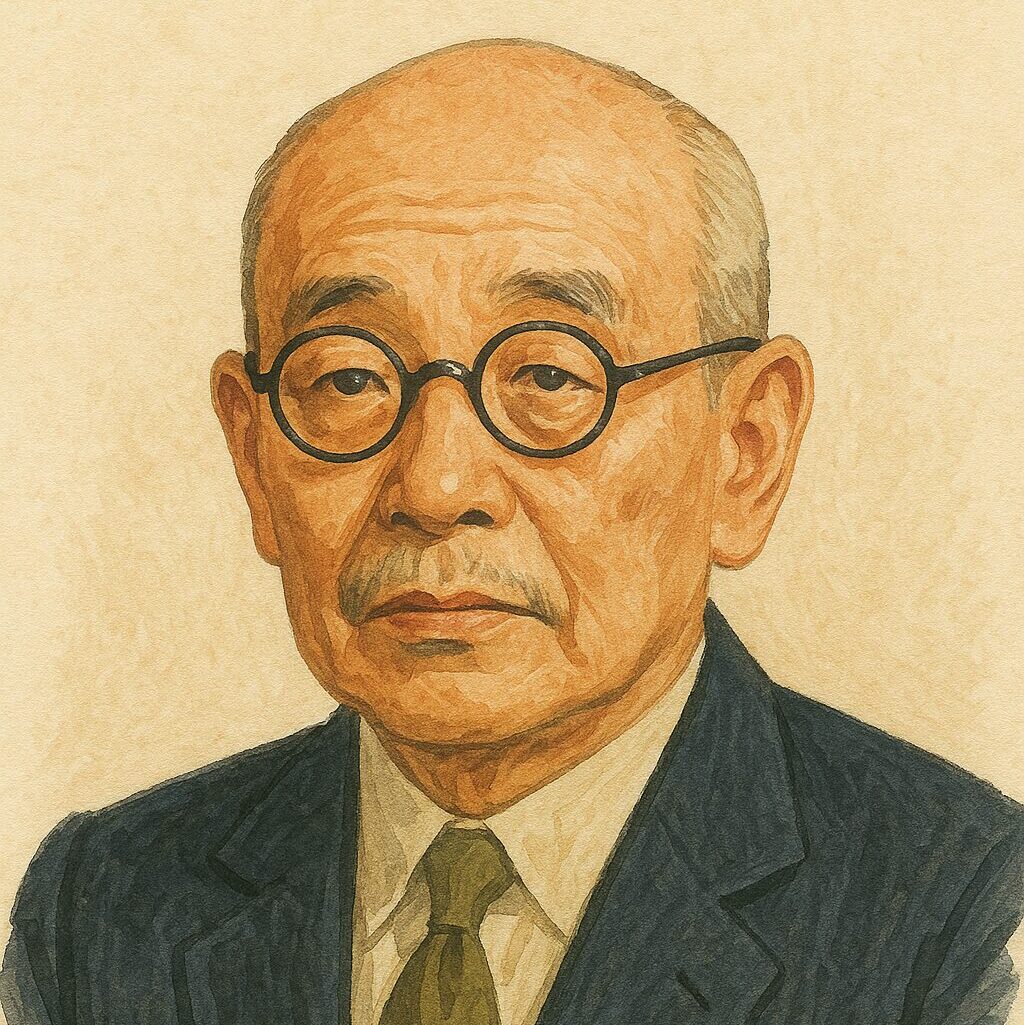

「やってみなはれ。やらな、わかりまへんで」 – 鳥井信治郎(サントリー創業者)

日本を代表する老舗企業サントリー。その礎を築いた鳥井信治郎が口癖のように言っていたのがこの大阪弁の名言です。鳥井氏はまだ誰も手掛けたことのない分野に挑むたびに周囲から反対されましたが、その度に「やってみなはれ」と周囲を説得し、自らも決して諦めなかったといいます。

たとえば、彼が国産ウイスキー製造という当時無謀と見られた事業に乗り出した際も、赤玉ポートワインで得た利益のほぼ全てをつぎ込んで挑戦しました。「自分の仕事が大きくなるか小さいままで終わるか、やってみんことにはわかりまへんやろ」という強い信念があったからです。

鳥井氏のこの言葉には単に「社員に丸投げする」という意味ではなく、「任せてみる」ことの深い哲学が込められています。すなわち、責任感を持って取り組む人物だからこそ任せてみるのであり、経営者が部下を心から信頼するからこそ部下も応えようと責任感を抱く、という好循環を生む考え方です。経営者が社員を信じて託すことで、社員は責任感と当事者意識を持ち、組織全体が自発的に動き出すでしょう。サントリーの社是として受け継がれるこの言葉のように、挑戦を促す社風づくりこそが強い組織を育てるのです。

「リーダーになったならば、成功とは他人を育てることである。」 – ジャック・ウェルチ

組織運営について、もう一つジャック・ウェルチの名言に学びましょう。彼は「リーダーになる前の成功とは自分自身を成長させることだ。リーダーになった後の成功とは他人を育てることである」と語りました。

これはGEのCEOとして数十万人の社員を率いた彼の実感から生まれた言葉です。自身が優秀で成果を出すプレイヤーであるだけでは、組織全体の成功にはつながらない。リーダーの役割は部下の力を引き出し、成長させ、チーム全体の成果を底上げすることだという明快なメッセージです。ウェルチは在任中、社内で徹底的な人材育成と評価制度を導入しました。

将来有望な人材を発掘しては重要ポストに登用し、時には厳しいフィードバックを与えながら能力を伸ばすことに心血を注いだのです。また、自らの後継者育成にも力を入れ、引退する際にはGE史上初めて社内から3人ものCEO候補者を輩出したほどでした。まさに「人を育てることこそ最大の成果」と実証してみせたのです。

3.経営理念の名言 – 志と哲学が道を示す

強い企業には必ず揺るぎない理念があります。日々の判断に迷ったとき、その軸となる「経営理念」や「哲学」があるかないかで道筋は大きく変わります。

ここでは、経営者が持つべき志や信条を示す名言を紹介します。利益や損得を超えた信念が、結果的に企業の永続的な発展をもたらすことを、先人たちの言葉が教えてくれます。

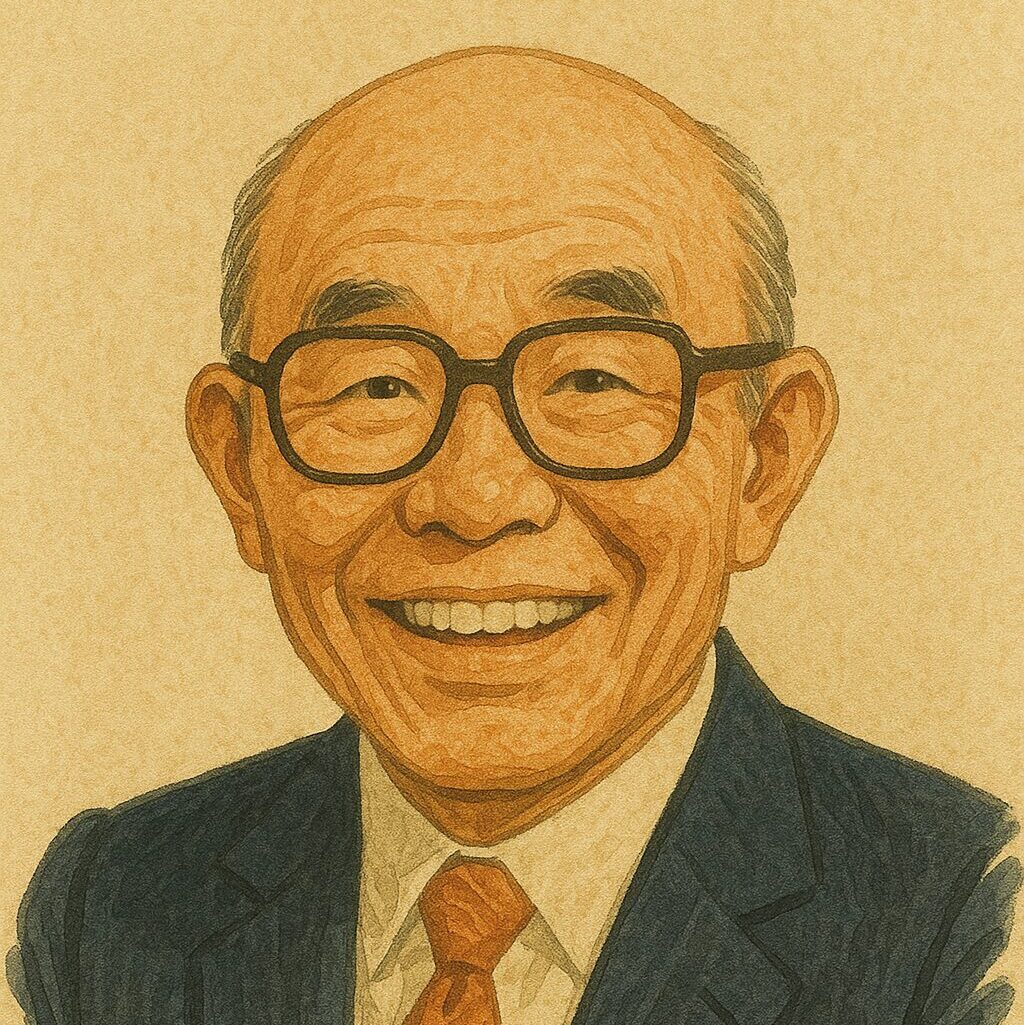

「企業は社会の公器である。」 – 松下幸之助(パナソニック創業者)

「経営の神様」松下幸之助が確立した有名な理念の一つが「企業は社会の公器」という考え方です。これは「会社は特定の個人や株主だけのものではなく、社会全体のものだ」という意味で、松下はこの思想を一貫して追求しました。彼は「企業は社会とともに発展していかなければならない。自分の会社だけ栄えても長続きしない。共存共栄でなくては真の繁栄はありえない」と述べています。

つまり、企業の存続と繁栄は社会への貢献と一体であるべきだという信念です。実際、松下電器(現パナソニック)の事業活動にはこの理念が色濃く反映されました。高度成長期、松下電器は家電製品で大成功を収めますが、松下幸之助は「会社が得た利益は社会から預かったもの」という発想で公益事業や社会還元にも力を注ぎました。また、社員に対しても単なる労働力ではなく社会を担う人材として教育・待遇に努め、「物心両面の幸福」を追求する経営を行いました。

企業の目的は単に利益追求ではなく、広く社会の発展に寄与することだという哲学は、現在のCSR(企業の社会的責任)やSDGs経営にも通じる先見性と言えるでしょう。

「動機善なりや、私心無かりしか」 – 稲盛和夫(京セラ創業者)

こちらは具体的な「名言」というより、経営者稲盛和夫が座右の銘としていた自問の言葉です。「あなたが今やろうとしていることの動機は善い心に基づいていますか?自分自身の利益のためだけに動いていませんか?」という意味で、稲盛氏は経営のあらゆる場面でこの問いを自らに投げかけ続けたといいます。

京セラやKDDIという大企業を一代で築き上げ、日本航空の再建も成し遂げた稲盛氏ですが、その原動力になったのは「利他の心」で事業を興すという強固な哲学でした。例えば、第二電電(現KDDI)の創業に際して、稲盛氏は「これは社会的意義が大きくビジネスチャンスもある。しかし自分の名誉心のためにやろうとしていないか?」と何度も自問したそうです。結果、「通信業界の自由化による国民の利益」という公益性を確信し参入を決意しました。このように私欲ではなく、公のためになるかを判断基準にする姿勢が、従業員の心も動かし困難な挑戦を成し遂げる推進力になったのです。

松下幸之助、稲盛和夫が定義する「経営とは何か?」についても知りたい方は下記もご覧ください。

4. 逆境を超える名言 – 困難に立ち向かう勇気と知恵

経営の道は決して平坦ではありません。時には大きな逆風や試練に見舞われ、「もうダメかもしれない…」と心が折れそうになることもあるでしょう。しかし、偉大な経営者たちは逆境に直面したときこそ発想を転換し、不屈の精神で乗り越えてきました。

ここでは、困難を乗り越えるヒントとなる名言を、その背後にあるストーリーとともに紹介します。

「成功は99%の失敗に支えられた1%だ。」 – 本田宗一郎(ホンダ創業者)

世界的企業ホンダを築いた本田宗一郎は、チャレンジ精神旺盛で知られる一方、実は失敗の連続の人生でもありましたです。本田は「私がやった仕事で本当に成功したものは全体のわずか1%。残り99%は失敗の連続だった」とまで語っています。一見ネガティブにも聞こえるこの言葉には、「多くの失敗があるからこそ、あの1%の成功がある」という力強いメッセージが込められています。

実際、本田宗一郎のエピソードには失敗談が枚挙にいとまがありません。戦後、試作したエンジン付き自転車のピストンリングが粗悪でトヨタに相手にされなかった話、世界GPレース参戦当初は惨敗が続いた話など、数々の挫折を経験しました。しかし本田はその都度原因を徹底追及し改良を重ね、ついには四輪でも世界トップクラスの技術を築き上げました。彼は「失敗と成功は裏表であり、挑戦を恐れる人には成功もない」と考えていたようです。「99%の失敗」が会社に蓄積された知恵の財産だと思えば、怖いものはありません。

87%の経営は失敗するとも言われています。経営が失敗する原因について、詳しくは下記をご覧ください。

「100年に一度という大変革期に巡り合わせたことを、大変な幸運と思おうではないか。」 – 稲盛和夫(京セラ創業者)

最後に、逆境をプラスに転じる発想の転換を教えてくれる稲盛和夫氏の言葉を紹介します。これは、通信事業への新規参入を社員に説いたときのひと言です。

1980年代半ば、稲盛氏率いる京セラは異業種である第二電電(現KDDI)を立ち上げました。当時、日本の通信業界は電電公社(現NTT)の独占が崩れ、まさに「100年に一度」の大改革期。周囲からは「無謀だ」と反対の声も上がりましたが、その逆風の中で稲盛氏は社員に向けて「これほどの変革期に居合わせたのはむしろ幸運だ」と呼びかけたのです。

普通なら「大変な逆境だ、どうしよう」と萎縮しそうな場面を、「めったにない好機が来た!」と前向きに捉えるこのマインドセットが、まさに稲盛流です。彼は逆境を嘆くよりも「大きな変化は新しいチャンスを孕んでいる」と信じ、社員の士気を鼓舞しました。その結果、皆が高いモチベーションを持って難局に挑み、現在のKDDIへと続く成功物語を紡ぎ出したのです。

5. 顧客視点の名言 – お客様に寄り添いビジネスを伸ばす

「お客様は神様」という言葉があるように、ビジネスの究極の主役は顧客です。どんなに優れた技術や製品があっても、顧客から選ばれなければ商売は成り立ちません。

偉大な経営者たちは口を揃えて顧客第一を説いていますが、その真意を今一度名言から紐解いてみましょう。顧客視点に立つことの大切さと具体的な戦略のヒントが見えてきます。

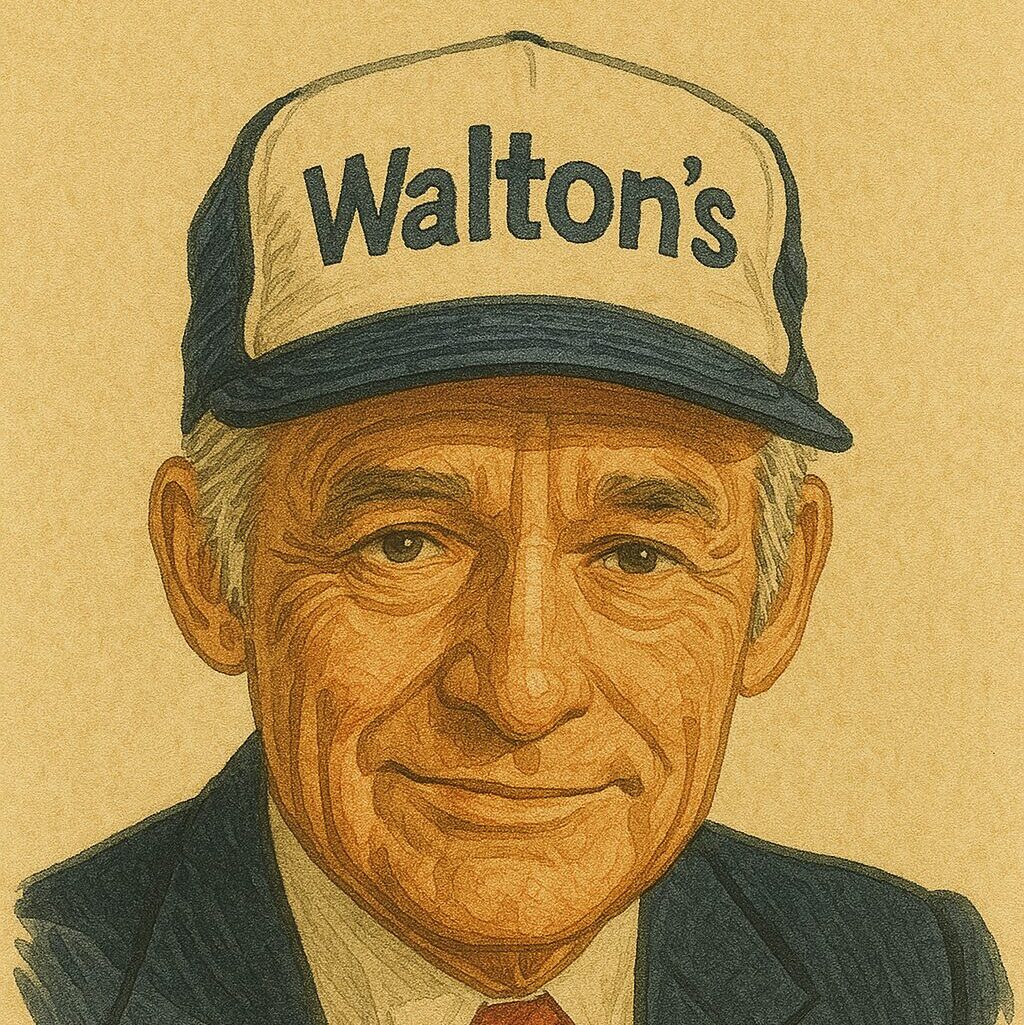

「唯一のボスは顧客である。顧客は、自分のお金を他で使うだけで、会長から従業員まで会社の全員を“解雇”することができる。」 – サム・ウォルトン(ウォルマート創業者)

世界最大の小売業ウォルマートを一代で築いたサム・ウォルトンが残した、有名な顧客観を示す名言です。彼は「お店の真の支配者はお客様だ」と言い切りました。極端な表現に聞こえるかもしれませんが、それだけ顧客の選択が企業の生死を握っているという現実を突きつけています。

ウォルマートはこの理念のもと、徹底したローコストオペレーションと顧客サービスで成長してきました。たとえば、「Every Day Low Price(毎日が安値)」戦略は、お客様にいつ来店しても最低価格で買い物できる安心感を提供するもので、顧客第一主義の現れです。また、ウォルマートの従業員教育では「笑顔で挨拶し、顧客の要望には“NO”と言わない」という基本が叩き込まれています。現場スタッフに至るまで「顧客こそボス」の意識を共有し、お客様満足度を高める企業文化を築いたのがウォルマート成功の秘訣でした。

「企業の目的の定義は一つしかない。それは顧客を創造することだ。」 – ピーター・ドラッカー(経営学者)

「マネジメントの父」と称されるピーター・ドラッカーは、経営の本質を突いた数々の名言を残していますが、その中でも有名なのがこの言葉です。英語原文では “Create a customer.” すなわち新たな顧客を生み出すことこそ企業の第一使命であるという考え方です。

ここで言う「顧客を創造する」とは、単に目先の顧客満足に応えるだけでなく、社会の変化に先んじて新しい市場や需要を切り拓くことを意味します。ドラッカーは「顧客満足を追求するだけでは不十分。環境が変化し続ける中で生き残るには、企業自らが市場を創り出さねばならない」と説きました。

これはまさに、スティーブ・ジョブズがiPhoneでスマートフォン市場を創造したり、ユニクロがヒートテックで新たな需要を喚起したりしたようなイノベーションをイメージすると分かりやすいでしょう。顧客自身も気付いていないニーズを見つけ出し、それを満たす製品やサービスを提供すること――それが企業の存在意義であり、長期的な利益にもつながるとドラッカーは教えているのです。

6. 成長と未来に向かう名言 – さらなる高みへ挑戦する

最後に、常に未来志向で成長を続けるための名言を紹介します。現状に満足せず、変化を恐れず、新たなビジョンを描き続けることが企業の持続的発展には欠かせません。偉大なリーダーたちの前向きなメッセージから、未来を切り拓くヒントを掴んでください。

「Stay hungry, Stay foolish(ハングリーであれ。愚かであれ)。」 – スティーブ・ジョブズ

これはスティーブ・ジョブズが2005年スタンフォード大学の卒業式スピーチを締めくくった有名なフレーズです。ジョブズはスピーチの最後に若者たちへ向けてこのメッセージを送りました。

彼自身、アップルを一度追放されるという苦い挫折を味わいながらも、なお新しいことに挑み続け、アップルに復帰後はiPodやiPhoneで世の中を変革しました。その背景にはこの言葉通り、現状に満足せず飢えたように知識や創造に貪欲であったこと、そして「もっと良いものを生み出せるはずだ」という愚直な信念があったのでしょう。

ポイントは、成功しても慢心せず、常に初心者のような柔軟な心で学び続けることです。「愚かであれ」というのは、知ったかぶりせずプライドに捉われない姿勢を意味します。どんなにベテランになっても、新人のように謙虚に学び、少年のような好奇心で新領域に飛び込む――そうした姿勢がある限り、個人も企業も成長し続けられるという深い洞察が込められているのです。

経営を学び続ける上で「経営の勉強は何からすべきか?」について、詳しくは下記もご覧ください。

「未来を予測する最良の方法は、未来を創ることだ。」 – ピーター・ドラッカー

ドラッカーからもう一つ、未来志向の珠玉の名言です。不確実性の高い時代、「5年後10年後、うちの業界はどうなっているのだろう…」と不安になることも多いでしょう。しかしドラッカーは受け身に未来予測するのではなく自ら作り出せと説きました。冒頭のフレーズ「The best way to predict the future is to create it.」は特に有名で、数多くのビジネスリーダーに引用されています。

この言葉の背景には、「変化の激しい世の中で未来を正確に当てるのは不可能だ。しかし、自ら動いて望ましい未来を実現しようとすれば、その通りの未来がやってくる」という積極思考があります。ドラッカー自身、多くの企業や非営利組織のコンサルティングを通じ、常に「あなた方は将来どうありたいのか?そのために今何をすべきか?」と問いかけました。

受動的に環境変化に対応するだけではなく、主体的に未来図を描いて行動することこそが、企業が生き残り成長していく道だと教えているのです。

まとめ:名言から学んだ明日への一歩

この記事では、6つのテーマに沿って経営者の名言を見てきました。

どの言葉も単なる美辞麗句ではなく、発せられた背景にはリアルな経験と物語がありました。

そして共通しているのは、現状を打破するヒントや明日から使える具体策がそこに込められていることです。

名言は読んで終わりではなく、行動に移してこそ価値があります。中小企業の経営は苦労も多いですが、その分自分の采配一つで会社も社員も良い方向に変えられる醍醐味があります。

今回紹介した名言とストーリーが、少しでもあなたの背中を押し、悩みを乗り越えるヒントになれば幸いです。常に志高く、学び続け、挑戦し続ける経営者であれば、どんな困難も乗り越えていけるでしょう。未来の成功物語を描くのは、ほかならぬ今のあなたの行動です。ぜひ今日から実践してみてください。

監修 / 黒田訓英

株式会社ビジネスバンク 取締役

早稲田大学 商学部 講師

経済産業大臣登録 中小企業診断士

日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)

日本証券アナリスト協会認定CMA

日本ディープラーニング協会認定 AIジェネラリスト/AIエンジニア

JDLA認定AIジェネラリスト/AIエンジニア

ライター / 島田 航汰

株式会社ビジネスバンク プレジデントアカデミー編集部

株式会社ビジネスバンク

プレジデントアカデミー編集部

起業家インタビューEntrepreneur事業部 事業責任者

起業家インタビューEntrepreneur事業部

事業責任者

早稲田大学 商学部 井上達彦 研究室