経営者にとって、組織を導く「リーダーシップ」だけでなく、支える「フォロワーシップ」の理解も欠かせません。そのため、次のような悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。

- フォロワーシップとは何か、具体的に知りたい

- リーダーシップとの違いや関係性を明確にしたい

- フォロワーシップをどう育成すべきか分からない

本記事では、上記のような悩みを解決するために、フォロワーシップの基本的な意味から、リーダーシップとの違いや相互関係をお伝えします。また、具体的な事例や育成のコツまでを分かりやすく解説します。

フォロワーシップを理解することで、組織全体のパフォーマンスを引き出し、より強い組織づくりが可能となるため、ぜひ最後までご覧ください。

なお、組織づくりに対して悩みがある方は、こちらの記事も参考になります。

» 組織づくりとは?企業を成長させる「強い組織」の作り方 | リーダーズアカデミー

フォロワーシップとは

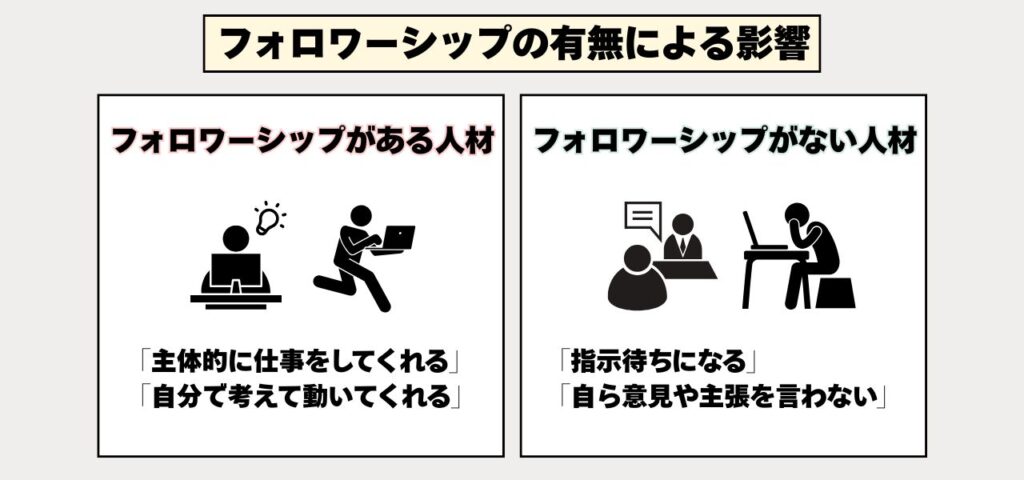

フォロワーシップとは、ただリーダーに従うのではなく、自律的・主体的にリーダーや組織全体に働きかけ、組織の目標達成に貢献しようとする姿勢や行動のことです。

具体的には、単なる「指示待ち」の姿勢ではなく、自分の役割を理解したうえで積極的に意見を発信したり、周囲をサポートしたりする姿勢や行動がフォロワーシップに該当します。

もともとはリーダーシップ理論の一部として語られてきましたが、現代では「優れた組織をつくるには、優れたフォロワーが必要不可欠である」という認識が広がっています。フォロワーシップは、組織内のメンバー、リーダーを含む全員に求められるものです。

特にフラットな組織や自律性の高い組織においては、経営者だけではなく、誰もがリーダーシップとフォロワーシップの両方を発揮する場面があります。指示を出すだけ、従うだけという関係ではなく、お互いに補い合い、支え合う「双方向の関係性」が大切です。

フォロワーシップとリーダーシップの違い

組織を円滑に機能させるためには、リーダーシップとフォロワーシップの両方が重要です。しかし、この2つは役割や目的が異なるものであり、それぞれの違いを理解することで、より効果的な組織運営が可能になります。

リーダーシップとフォロワーシップの違いを表にまとめました。

| 比較項目 | リーダーシップ | フォロワーシップ |

|---|---|---|

| 役割 | 組織を導き、方向性を示す。 | リーダーや組織を支援し、目標達成を後押しする。 |

| 立場 | 主導する立場。 | 支援的・協働的な立場。 |

| 求められる場面 | 方針決定、ビジョン提示、組織牽引の場面など。 | 業務遂行、情報共有、意見・提案の場面など。 |

| 目的 | 組織のゴールに向けてメンバーをまとめる。 | 組織のゴール達成に向けて主体的に関わり貢献する。 |

リーダーシップは舵取り役のようなもので、明確なビジョンを示しながら組織を目標へ導き、意思決定を行うことが求められます。

一方で、フォロワーシップはリーダーのビジョンを理解し、自ら考えて動きながら、支援・実行していく力が必要です。単なる受け身ではなく、自律的に行動する姿勢が求められます。

2つは対立するものではなく、リーダーシップがしっかり機能するためには、信頼できるフォロワーの存在が不可欠です。また、メンバーが強いフォロワーシップを発揮することで、リーダーの力も最大化され、組織としての成果が高まります。

リーダーシップについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

» リーダーシップを発揮するためには行動を変えるしかない!リーダーに必要な行動とは?

フォロワーシップが注目される理由

近年、組織運営のあり方が大きく変わる中で、フォロワーシップの重要性が高まっています。かつては優れたリーダーがいれば組織が動くという考え方が一般的でしたが、現在ではメンバー一人ひとりの自律性や主体性が、組織全体のパフォーマンスを左右する時代となりました。

フォロワーシップが注目される背景には、次のような要因があります。

- 組織の多様化・フラット化が進んでいるため

- 変化の激しい時代に対応するため

- リモートワークなど新しい働き方が普及しているため

ここでは、それぞれの理由について詳しく解説していきます。

組織の多様化・フラット化が進んでいるため

近年ではフラットで風通しの良い組織づくりに取り組む企業が増えています。

従来のようなトップダウン型の組織では、上司からの指示を待つことが中心でした。しかし、近年では社員の多様性を活かすことが重視されています。

実際、経済産業省においても「ダイバーシティ経営の推進」への取り組みが始まっており、組織人材の多様性を認めるような動きが、社会全体として促進されていることが分かります。

多様化・フラット化した組織では、リーダー1人がすべてをコントロールするのではなく、各メンバーが主体的に動くことが大切です。このような中でフォロワーシップがしっかりと発揮されている組織であれば、現場レベルでの判断や対応が迅速になり、組織全体の柔軟性が高まるでしょう。

変化の激しい時代に対応するため

市場環境の変化が加速度的に進む現代では、経営層やリーダーだけでタイムリーな判断を下し続けるのは難しくなっています。AI、DX、サステナビリティなど、新たな課題が次々と現れる中で、現場に近いメンバーが変化に気づき、柔軟に対応する力が不可欠です。

特に生成系AIの発達、サポートにより、今後1人の部下が対応できる仕事の幅が広がる可能性は高いです。今までは上司や管理者のサポートが必要だった人材も、客観的かつ正確に判断しやすくなります。

このような中で組織にフォロワーシップがしっかりと根づいていれば、メンバー一人ひとりがより自律的かつ実践的に考え、スムーズに行動できます。結果として、時代の変化にもスピーディに対応できる体制が整うでしょう。

リモートワークなど新しい働き方が普及しているため

テレワークやハイブリッドワーク、業務委託や副業など、働き方の選択肢が広がる中で、物理的に同じ場所に集まる機会は減少しています。このような環境下では、従来のような「直接指示して動かすマネジメント」だけでは、組織が機能しにくくなってくるでしょう。

そのため、メンバーそれぞれが自分の役割を理解し、自律的に判断・行動できる「フォロワーシップ」がますます重要となっています。信頼をベースにした自発的な動きがなければ、リモート環境での業務効率や組織連携に大きな支障をきたすこともあるでしょう。

いままでのようなオフラインでの管理は難しくなるため、組織のことを考えて積極的に行動してくれるような人材を確保することが大切です。

フォロワーシップのタイプは5種類

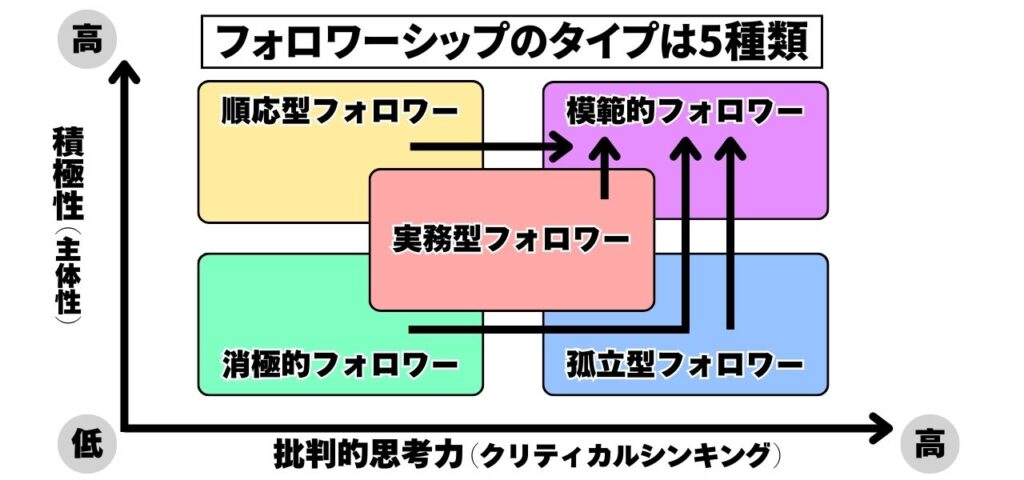

フォロワーシップは、行動特性や思考スタイルによって5つのタイプに分類されます。

| フォロワータイプ | 特徴 |

|---|---|

| 模範的フォロワー | 主体的かつ建設的に組織を支える理想的な存在。 |

| 孤立型フォロワー | 批判力はあるが消極的。不満を抱えやすい。 |

| 順応型フォロワー | 積極的だが従順。指示に従うことを重視する。 |

| 消極的フォロワー | 受動的かつ非協力的。変化や行動に消極的。 |

| 実務型フォロワー | 状況に応じて行動する柔軟型。安定志向が強め。 |

この分類は、経営学者であるロバート・E・ケリー(Robert E. Kelley)氏が、1988年にハーバード・ビジネス・レビュー(HBR)で発表した論文「In Praise of Followers」に基づいています。「積極性(主体性)」「批判的思考力(クリティカルシンキング)」という2つの軸でフォロワーを5つのタイプに分けた理論です。

以下では、各フォロワータイプについて、より詳しくお伝えします。

模範的フォロワー

模範的フォロワーは最も理想的なフォロワータイプであり、主体性が高く、批判的思考力を持ちながらもリーダーを積極的に支える存在です。

リーダーの意図を理解したうえで建設的な意見を述べ、必要に応じて改善案の提示や提案も可能です。組織への貢献度が非常に高く、信頼されるメンバーとも言えるでしょう。

このタイプが多く育っている組織では、リーダーに依存しすぎず、強い自律性と組織力が発揮されるでしょう。

孤立型フォロワー

孤立型フォロワーは批判的思考力があるものの、組織への関与や主体性が低いタイプです。洞察力に優れており、問題点にも気づきやすいですが、それを積極的に共有したり行動に移すことが少なく、不満を抱えたまま孤立してしまう傾向があるでしょう。

うまくマネジメントすれば、鋭い視点を組織の力に変えることも可能ですが、放置すればネガティブな空気を広げるリスクもあります。

順応型フォロワー

順応型フォロワーはリーダーの指示に従順で、与えられた役割をきちんとこなすフォロワーです。プレイヤーとしての貢献力はあるものの、自発的に考え行動する場面は少なく、リーダーがいなければ迷いやすくなります。

明確な指示があると安心して働ける反面、変化や非常事態には対応しづらい一面もあるため、育成次第で大きな成長が期待されるタイプとも言えます。

消極的フォロワー

消極的フォロワーは主体性も批判的思考も低く、変化や行動に消極的なフォロワーです。指示を待つような受け身の姿勢が強いため、リーダーの負担が大きくなりやすいタイプでもあります。

このタイプは、過去の経験や組織文化によって自信を失っているケースもあるため、信頼関係を築きながら徐々に行動を促すことがカギとなります。

実務型フォロワー

実務型フォロワーは主体性と批判的思考のバランスが中間に位置するタイプで、状況に応じて行動を変える柔軟性を持っています。模範的フォロワーのように積極的に動くこともあれば、場合によっては順応的・消極的な行動をとることもあります。

安定志向が強く、リスクを避けたい気持ちから行動にムラが出ることもありますが、適切な働きかけがあれば、組織にとって安定的かつ頼もしい存在になるでしょう。

フォロワーシップがある人の具体例

フォロワーシップと聞くと抽象的に感じるかもしれませんが、実際には日常の業務の中で明確に表れる行動特性があります。よく見られる具体的な言動としては、下記などが挙げられるでしょう。

- 業務を積極的に引き受けてくれる

- リーダーの指示を組織へ適切に共有してくれる

- 健全な批判的思考を持ってリーダーへ提案できる

このような行動は、組織全体の成果や効率に大きく貢献するため、経営者や管理職が注目すべきポイントでもあります。

以下で詳細をお伝えしますので、参考にしてみてください。

業務を積極的に引き受けてくれる

フォロワーシップがある人は、指示を待たずに自ら仕事を見つけ、積極的に行動します。模範的フォロワーに多く見られる特徴であり、「この業務は自分がやるべきだ」「これは課題だ」といった気づきが早く、すぐに行動に移す力があります。

【具体的な行動例】

- プロジェクトのタスクが増えたときに、「私がこの部分を担当します」と率先して手を挙げる

- 新しい業務や改善提案に対して、「やってみます!」と前向きにチャレンジする

このような姿勢や行動をするメンバーは、周囲にも良い影響を与え、組織全体の士気向上にもつながるでしょう。

リーダーの指示をチームへ適切に共有してくれる

優れたフォロワーは、リーダーの意図や方針を理解し、組織全体に橋渡しする役割を自然に担ってくれます。リーダーとメンバー間の連携を高めたり、認識の差を埋めてくれたりする存在でもあります。

【具体的な行動例】

- 会議でリーダーが伝えた方針を、出席していなかったメンバーや理解不足のメンバーに簡潔かつ分かりやすく共有する

- 他のメンバーが混乱している場面で、「リーダーの意図はこういうことだと思います」と的確に伝える

このようなメンバーがいると、リーダーの負担も軽減され、組織の連携がスムーズになるでしょう。

健全な批判的思考を持ってリーダーへ提案できる

フォロワーシップを本当の意味で発揮している人は、リーダーにただ従うのではなく、建設的なフィードバックや提案ができます。単なる対立や批判ではなく、組織全体の成果を第一に考える「健全な批判」「協力的な批判」をする人を指します。

【具体的な行動例】

- リーダーが何かの意思決定を下そうとしているときに、「この方法だと〇〇のリスクがあるかもしれません」と冷静に指摘する

- 組織の方針について、「私はこう思うのですが、別の選択肢も検討しませんか?」と柔軟に提案する

このような行動ができる人材は、リーダーにとって非常に信頼できるパートナーとなるでしょう。

フォロワーシップとリーダーシップの相乗効果

リーダーシップとフォロワーシップは、それぞれ独立したスキルでありながら、両者がうまく噛み合うことで、組織全体に次のような相乗効果をもたらします。

- リーダーのビジョンが組織に浸透する

- 健全な批判や提案で意思決定の質が上がる

一方通行ではなく、双方向の役割や信頼関係があるのが理想的です。ここでは、2つの相乗効果について詳細をお伝えします。

リーダーのビジョンが組織に浸透する

フォロワーがリーダーの意図や戦略を正しく理解し、自らの言葉で仲間に伝えることで、ビジョンは徐々に組織へ浸透していきます。

リーダーがどれだけ優れたビジョンを掲げても、組織全体に伝わらなければ、組織は同じ方向に進むことが難しくなります。そのため、ビジョンを正しく共有してくれるようなメンバーの存在が重要です。

特に中間層の社員がこの役割を果たすことで、トップダウンでは難しかった「腹落ち」が実現しやすくなります。

健全な批判や提案で意思決定の質が上がる

リーダーの意思決定に対して、建設的な意見や提案を述べられるフォロワーがいると、意思決定の質が上がります。

リーダーがすべてを完璧に判断できるとは限りません。だからこそ、ただ指示に従うだけではなく、積極的に意見を述べてくれるフォロワーが重要となります。

フォロワーが健全な批判を恐れずに伝えられる環境が整っていれば、以下のような効果が得られます。

- リーダーが見落としていたリスクや盲点が明らかになる

- 他の選択肢や新しいアイデアが提案され、より良い意思決定につながる

- 組織の合意形成がスムーズになり、実行力も高まる

このように、リーダーシップとフォロワーシップが相互に作用することで、リーダー1人では得られないような成果も期待できます。

優れたリーダーシップはフォロワーシップを引き出す

優れた組織づくりには、リーダーシップとフォロワーシップの両方が必要です。逆にどちらか一方に依存しすぎることで、組織に思わぬ危険性が生じることがあります。

たとえば、リーダーシップだけに頼る組織では、リーダーが指示・判断をすべて担うため、フォロワー(メンバー)の主体性が育ちにくくなりがちです。その結果、リーダーに過度な負担がかかったり、リーダーが不在になった瞬間に業務が停滞するなどのリスクが生まれます。

一方、フォロワーシップだけに頼る組織もまた危険です。個々のメンバーが自律的に動いていたとしても、組織としてのビジョンや方向性が明確でなければ、各自がバラバラに動いてしまい、まとまりに欠ける組織になってしまいます。このような状況では、誰が責任を持つのかが不明確になり、意思決定も進みにくくなるでしょう。

ここで重要なのは、フォロワーシップは単にフォロワー側に委ねられたものではないという点です。優れたリーダーは、フォロワーが自発的に行動できるような環境を整え、信頼関係を築き、フォロワーの力を引き出す工夫をしています。

たとえば、意見を求める、役割を委任する、成果を認めるといった行為は、リーダーがフォロワーシップを引き出すための重要な手段です。

このように、リーダーシップが明確な方向性を示し、それに共感しながら主体的に行動できるフォロワーが育つ環境づくりが必要不可欠となります。

リーダーとして部下のフォロワーシップを育てる5つの方法

フォロワーシップは、単に個々の性格や資質に依存するものではありません。組織やリーダーの関わり方次第で育てていくことが可能なスキルです。

リーダーとして部下にフォロワーシップを育んでもらうためには、「考える力」「協働する力」「自発的な行動力」を引き出す仕掛けが必要です。

具体的には、次のようなコツを意識すると良いでしょう。

- 部下が自分なりの意見を持つ習慣をつくる

- 組織のコミュニケーションを活性化する

- 他者へのフォローを評価基準に取り入れる

- フォロワーシップに関する研修を継続的に行う

- 適宜フィードバックを行う

それぞれについて、もう少し詳しく解説します。

部下が自分なりの意見を持つ習慣をつくる

フォロワーシップの中核には「自律的な思考」があるため、部下が日常的に自分の頭で考える習慣を身につけることが重要です。

具体的な育成方法としては、以下のような施策が効果的です。

- ミーティングで「1人1回は意見を出す」ルールを設ける

- 「自分がリーダーだったらどう判断するか?」を問うワークを導入する

- Growモデルなどを使い、「どう思う?」と部下に考えを尋ねる習慣を持つ

- クリティカルシンキングを養う研修を実施する

ミーティングでは、全員に発言のチャンスを与えることで、意見を出すことへの心理的ハードルを下げられます。また、各メンバーがリーダーの立場で考えることで、視野が広がり、リーダーの意図を理解しようとする姿勢が鍛えられます。

Growモデルは、すぐに答えを与えるのではなく、質問をしながら部下自身に考えさせるコミュニケーションです。

Growモデルとは、コーチングに欠かせない4つのプロセスを駆使して

クライアントの目標達成を効果的にサポートする手法です。

その4つのプロセスの頭文字をとって、GROWモデルという名称になっています。

・G: Goal(目標・欲しい結果)

・R: Reality Check(現実の確認)

・O: Options(選択肢)

・W: Will(意志)

※ゴールに向かう意志や、実行責任を果たす気持ち

クリティカルシンキングなど思考の質を高めるためのスキル習得を支援し、判断力や問題解決力を育てるのも良いでしょう。

このような取り組みにより、部下は「言われたことをやる人」から「自分で考えて動ける人」へと成長していきます。

組織のコミュニケーションを活性化する

フォロワーシップを育てるには、組織のコミュニケーションを活性化することも大切です。

なぜなら、メンバーが主体性を持つためには、心理的安全性のある環境が欠かせないからです。自分の意見を安心して伝えられる空気があることで、部下は積極的に発言・行動できるようになります。

たとえば、以下のような施策が有効です。

- 他部署や役職をシャッフルした「ランチミーティング」や「シャッフルランチ」

- 若手社員が上司に意見やアドバイスを伝える「リバースメンタリング」制度

「ランチミーティング」や「シャッフルランチ」は、普段関わりの少ないメンバー同士がランチを活用して気軽にコミュニケーションを取れるようにする仕組みです。

また、通常のメンタリング制度を逆転させた「リバースメンタリング」では、若手社員が一時的にメンターとなって上司に意見や提案を行う立場になることで、上下関係にとらわれない対話が生まれ、双方向の理解が深まるでしょう。

日常的なコミュニケーションが活性化することで、上下関係に関係なく、自然にフォロワーシップが根づいていきます。

組織コミュニケーションの活性化方法については、下記の記事でまとめているので、参考にしてみてください。

» 組織のコミュニケーションを活性化する8つの方法|よくある課題や事例も紹介

他者へのフォローを評価基準に取り入れる

社内で他者へのフォローを評価基準に取り入れる仕組みをつくるのも有効な手段です。フォロワーシップの行動を組織として評価する仕組みがあれば、「周囲を支える行動」への意識と行動が促進されます。

たとえば、以下のような評価項目を取り入れることで、理想的なフォロワー像を明文化しやすくなります。

- 組織内での貢献度(周囲のサポートや情報共有)

- 自主的な提案や行動の有無

- リーダーの意図をくみ取って動いた経験の共有

直接的な成果だけでなく、チームワークやフォローの姿勢も評価対象とすることで、周囲を支える姿勢を後押しできます。また、自ら課題を見つけて動いた経験や、リーダーの意図をくみ取った行動などを記録・評価することで、主体的な行動を促進できるでしょう。

数値化は難しい部分もありますが、定性評価や360度評価を活用することで、他者貢献を見逃さず評価する仕組みがつくれます。

定性評価は、数字では表せない「努力」「姿勢」「協働性」などを文章や面談を通じて評価する方法です。360度評価は、上司だけでなく、同僚・部下・他部署メンバーなど複数の視点から1人を評価する手法です。客観性が高く、リーダーだけでなくフォロワーシップ評価にも向いています。

このように、メンバーにフォローの基準や評価を理解してもらうことで、より意識的に行動を変えていけるでしょう。

部下の育成に悩みがある方や、自ら考えて成果を出してくれるような部下を育てたいと考えている方は、下記もチェックしてみてください。

» 【無料レポート】部下育成で悩む方へ|自ら考え成果を出す部下の育て方

フォロワーシップに関する研修を継続的に行う

「フォロワーシップ」という言葉そのものが浸透していない組織も多いため、まずは定期的にフォロワーシップに関する研修や学習機会を設けることが大切です。

具体的には以下のような方法があります。

- UdemyやSchooなどのオンライン研修を活用する

- 外部講師を招いた対面またはオンラインセミナーを実施する

- 社内で成功事例を共有する場を設ける

オンライン研修は、場所や時間を選ばず受講できるため、現場の都合に合わせて学習を進められます。コスト面でも導入しやすいのがメリットです。

また、専門の外部講師であれば、より実践的なワークや学びを通じて、フォロワーシップの本質を深く理解できるでしょう。ただし、外部講師に依頼するたびにコストがかかるのは懸念点です。

社内で講師となり得る人材を育成できれば、コストを抑えつつも継続的かつ適切な研修ができます。そのためには、経営者や管理職も自らがフォロワーシップの理解を深めるのが有効です。まず経営者自身が、経営者向け・管理者向けの研修に参加すると良いでしょう。

さらに、定期的に「実際にフォロワーシップを発揮して成果を上げた事例」を社内で共有することで、メンバー同士の学び合いが促進され、リアルなイメージが持てるようになります。

このように「フォロワーとしてのあり方」を可視化し、理解してもらうと、良質なフォロワーシップの定着につながります。

適宜フィードバックを行う

部下がフォロワーシップを発揮したときは、タイミングを逃さずフィードバックを行うことが非常に効果的です。

- 「あのときの判断、すごく助かった」

- 「その提案は組織にとって良い影響があった」

といったポジティブな言葉は、部下の行動を強化するきっかけになります。また、一方的に褒めるだけでなく、「どう感じた?」「何を考えて動いたの?」と、相手の内面に耳を傾けることで、信頼関係も深まるでしょう。

行動を明確に指摘して褒めることで、部下は何が良かったのかを理解しやすくなります。自分の働きがチーム全体にどう影響したかを伝えられれば、意欲の向上にもつながるでしょう。

一方的な評価ではなく、部下の思考や感情に寄り添うことで、信頼関係を築きながら成長を支援できます。

このようなフィードバックを日常的に行い、部下の自発性を育てることが大切です。

リーダーシップとフォロワーシップの関係性を活かしてより良い組織へ

本記事では、フォロワーシップの基本的な概念やリーダーシップとの違い、注目される背景、具体的な行動例や育成のコツについてお伝えしました。

リーダーシップは組織の舵取り役のようなもので、明確なビジョンを示しながら組織を目標へ導き、意思決定を行うことが求められます。一方で、フォロワーシップはリーダーのビジョンを理解し、自ら考えて動きながら、主体的に支援・実行していく力が必要です。

それぞれが独立した能力でありながら、組織全体を前進させるための相互関係にあります。

リーダーがビジョンを示し、フォロワーが主体的に支えることで、組織は強く成長していきます。リーダーが一方的に導くだけでなく、部下の主体性や協働の姿勢を引き出し、支え合う関係性を築くことが不可欠と言えるでしょう。

より良い組織づくりのためには、日々のコミュニケーションや評価制度、育成環境など、組織全体の仕組みにも目を向けていく必要があります。

フォロワーシップできる人材を育てて組織をより良くしたいと考えている方は、「組織の作り方」について学べる「リーダーズアカデミー」をチェックしてみてください。

» リーダーズアカデミー|10年後も成功し続ける社長の「人と組織の育て方」

【監修】

黒田 訓英

株式会社 ビジネスバンク 取締役

早稲田大学 商学部 講師

中小企業診断士

早稲田大学商学部の講師として「ビジネス・アイデア・デザイン」「起業の技術」「実践起業インターンREAL」の授業にて教鞭を執っている。社長の学校「プレジデントアカデミー」の講師・コンサルタントとして、毎週配信の経営のヒント動画に登壇。新サービス開発にも従事。経営体験型ボードゲーム研修「マネジメントゲーム」で戦略会計・財務基礎を伝えるマネジメント・カレッジ講師でもある。

日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。日本ディープラーニング協会認定AIジェネラリスト・AIエンジニア資格保有者。経済産業大臣登録 中小企業診断士。