組織目標を設定して、効率的に成果を上げる組織づくりをしたいと考える経営者も多いでしょう。

- 組織目標が重要な理由は?

- 組織の目標はどう立てればよい?

- 組織目標を達成するには何に気を付けるべき?

組織目標は、企業や部門が目指す成果を定義した指針です。組織として目指すゴールは、組織における一体感の醸成や、組織的な業務による効率的な成果達成にあります。

この記事では、組織目標が重視される理由や立て方とともに、設定のコツや達成に向けたポイントを順に紹介します。

組織目標を効果的に活用して組織力を高め、継続的に成長できる企業を目指しましょう。

組織目標とは?

組織目標とは、企業や団体が達成を目指す具体的な成果や状態を指します。例えば、売上目標・市場シェアの拡大・新製品の開発などが組織目標に該当します。

組織目標があると、組織全体の一体感が生まれるとともに、社員一人ひとりが取り組むべき業務の内容や役割も明確化しやすくなる点が特徴です。また、業務を通じて自社業績へ貢献している実感も湧きやすく、社員が主体的に活動する風土の醸成にも役立ちます。

つまり、組織目標とは組織構成員における仕事の方向性や意味づけを明確にして、組織の成功や成長を促進する指針です。なお、企業における組織単位は、部門・部署など様々ありますが、本記事では、「組織=企業全体」として解説します。

組織づくりに悩んだり困ったりしている方は、こちらを参考にしてください。

» 組織づくりとは?企業を成長させる「強い組織」の作り方 | リーダーズアカデミー

組織目標が重要な4つの理由

企業が市場で存続し続けるためには競争優位性の維持向上が必要であり、組織一丸となった運営が不可欠です。チームが有機的に結合してビジネス運営するために大切な要素こそ組織目標です。

組織目標が、企業組織の一体化に役立つ理由は4つに整理されます。

- 組織のモチベーション向上

- 組織の一体感を醸成

- 企業成長を推進

- 経営資源の活用を効率化

組織目標の意義や価値を的確に把握し、自社に導入した場合に期待できるメリットを明らかにしましょう。

理由1:組織のモチベーション向上

組織目標は、組織のモチベーション向上に寄与します。なぜなら、社員が自身の仕事を通じて、自社の取り組みを支えたり推進したりしていると実感しやすくなるためです。

例えば、仕事内容が企業の業績に直結しにくい間接部門だと、仕事の意義を見いだせない社員は少なくありません。しかし、組織目標に基づき取り組むべき仕事内容や達成すべき成果が明らかになると、目の前の仕事が単なる作業から達成すべき取り組みに変わります。すると、社員が自分の仕事に対して意義や価値を感じやすくなり、仕事へのモチベーションが高まるという循環が生まれます。

つまり、組織目標の設定は、社員が自分の仕事に前向きに取り組もうとする仕掛けとして効果的な取り組みです。

目標設定が社員のやる気向上につながらず悩んでいる方は、こちらの記事も参考にしてください。

» 目標設定しても社員のモチベーションが上がらない理由とは?目標達成のコツと注意点 | リーダーズアカデミー

理由2:組織の一体感を醸成

組織目標があると、社員の目的意識が統一され、組織が掲げたゴールの達成に向けて協力し合いながら活動する環境を作りやすくなります。

大きな組織だと業務の種類も多く、それぞれの都合を優先して仕事を進めようとするケースは少なくありません。しかし、共通の目標があれば、仕事内容の違いで生じる壁が取り払われ、目標達成を旗印に全員が協力しやすくなります。

特に企業としての共通目標が設定されると、部門ごとの個別最適よりも全体最適を重視しやすくなり、部門を超えた一体感が強まります。組織としての目標は、所属する社員の目線が統一された仕事環境を作り出し、組織全体の結束力の強化に有効です。

理由3:企業成長を推進

組織目標は、企業におけるビジネス指標の改善・向上を進めやすくします。なぜなら、組織目標の達成が徹底されると、社員一人ひとりが特定のビジネス指標の達成を意識しながら業務に当たれるようになるためです。

もし組織目標がないと、部門や社員個人の目標の方向性が分散する恐れがあります。すると、仮にそれぞれの目標が達成されても、各々の活動や成果が経営者が目指す成長につながるとは限りません。明確な組織目標があれば、社員に目標達成を意識させ、組織全体が特定のビジネス指標の達成に集中しやすくなります。

そのため、組織目標は、経営者が目指す企業成長を組織的に推進する仕組みとして効果的な指針といえます。

理由4:経営資源の活用を効率化

組織目標は、効率的なビジネス運営の推進にも貢献します。

具体的な目標があると、目標達成から逆算して、組織内の経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)の活用方法が定めやすくなります。各々の部門は個別最適を要望しますが、組織目標があれば経営資源の投入に関して、経営者として全体最適化のための的確な判断ができます。

例えば、組織目標として野心的な売上成長を掲げた場合、衰退・縮小傾向の事業よりも、成長が見込まれる事業に対して経営資源を活用するのが合理的な判断です。

組織目標は経営資源の効率的な活用を促し、組織全体の生産性を高めます。

組織目標の立て方3ステップ

組織目標を効果的な目標にするためには、基本の3ステップを順番に取り組むことが大切です。

組織目標を立てる際に、踏むべき3ステップの内容と順番は以下のとおりです。

- 企業理念やミッションの再確認

- 組織目標を検討

- 検討した目標を各部門に共有・展開

目標は設定するのがゴールではなく、設定した成果・状態の実現が真のゴールです。よって、組織構成員である社員の行動を促し、成果達成につながるように仕向ける動機付けまでを、組織目標の設定ステップで取り組みましょう。

ステップ1:企業理念やミッションの再確認

組織目標を設定する上で最初に取り組むべきは、企業として掲げている理念やミッションの意味や掲げられている背景の理解です。なぜなら、企業理念・ミッションに基づいた目標は、社員の賛同や理解を得やすくなるためです。

加えて、過去の歴史も把握した上で組織目標を設定できれば、過去・現在・未来の活動に一貫性が確保され、社員の混乱も防ぎやすくなります。組織目標を検討する際には、最初に企業の理念・ミッション・歴史の理解・把握に努めましょう。

多くの企業で採用されているピラミッド型組織の特徴が気になる方は、こちらの記事も参考にしてください。

» ピラミッド型組織とは?メリット・デメリットやフラット型組織などとの違いを解説 | リーダーズアカデミー

ステップ2:組織目標を検討

最初のステップで整理した理念やミッションを踏まえ、達成すべき組織目標の検討が2つ目のステップです。

企業として長期的な目標として利益の拡大を掲げている場合には、現在の自社の業務機能や直近の業績を踏まえて、的確な利益目標を設定する必要があります。なお、組織目標を立てる際、市場動向や企業の利害関係者からの要請など外部環境を踏まえ、机上の空論にならない内容を定義しなければなりません。

組織目標の設定では、独りよがりな目標内容ではなく、企業の実態や自社を取り巻く外部環境に基づいた目標内容を検討しましょう。

ステップ3:検討した目標を各部門に共有・展開

組織目標の設定における最後の取り組みは、検討した目標を各組織の構成員に説明し、より多くの構成員が納得した状況を目指すことです。

緻密に検討された目標も、組織全体で取り組まなければ砂上の楼閣に過ぎません。そのため、目標設定したリーダーから目標の背景・根拠・意図などを説明し、組織の社員に共感してもらうための働きかけが重要です。

目標が掲示されるだけで社員が積極的に取り組む組織は稀であり、行動につながるよう理解を深めてもらうことが目標達成に向けた最初の一歩です。組織目標の説明や質疑を通じた共有活動を徹底して、企業全体の一体感を高めると同時に、組織として目標達成を目指す機運を高めましょう。

組織の目標設定における3つのコツ

組織目標を設定する際には、押さえておきたい3つのコツがあります。

- 企業のミッションや中長期計画と連動

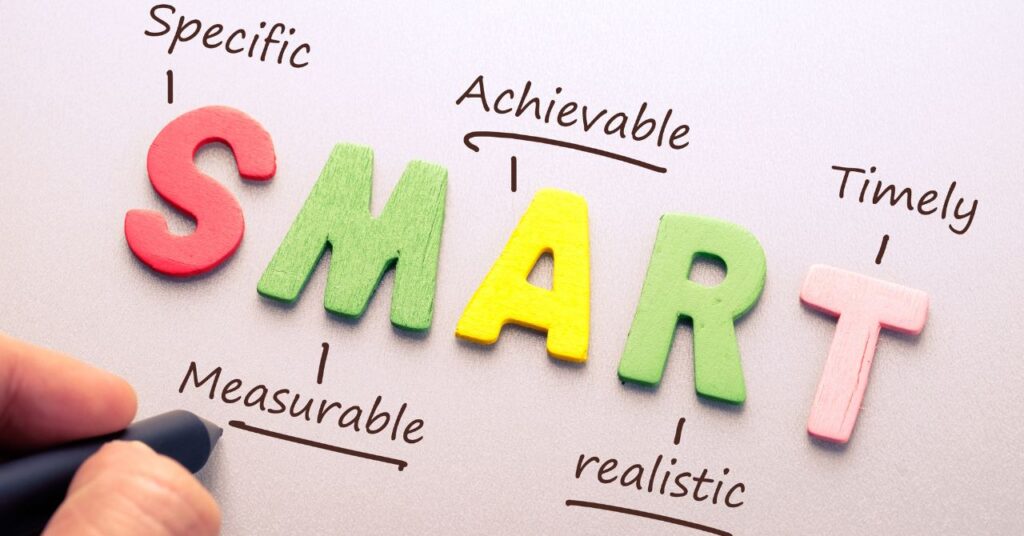

- 組織目標の設定では「SMART」フレームワークの活用

- ストレッチゾーンの目標を設定

効率的に成果を出せる組織目標を検討し、ビジネスの強化・成長につなげましょう。

コツ1:企業のミッションや中長期計画と連動

組織目標で求められる内容が、企業のミッション・理念などの概念的な目的や、中長期的な目標と整合性が取れている点が肝要です。なぜなら、上位概念・目標と整合性が取れた組織目標は、組織構成員に理解されやすくなるためです。

例えば、企業の中期計画が「5年以内に市場シェアを10%増加」の場合、各部門は中期計画に貢献するための目標設定が求められます。具体的には、マーケティング部門であれば、自社製品の認知度向上による見込み顧客の獲得数の20%増加、などの目標設定が必要です。

企業活動において、部門同士が連携・支援しあうことが不可欠であり、各部門の最終的な利害を一致させるためにも、一貫性のある目標を設定しましょう。

企業のあり方を定める経営理念について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

» 経営理念とは?ビジョンとの違いは?途中で変えても良い? | リーダーズアカデミー

コツ2:組織目標の設定では「SMART」フレームワークの活用

組織目標を設定する際には、具体的かつ定量的な達成見込みのある内容を意識することが大切です。併せて、組織目標などとも連携された内容とし、期限も明らかにしておきましょう。

一般的には、SMARTと呼ばれるフレームワークで検討されるケースが多く見受けられます。SMARTフレームワークは、目標設定における5つの重要事項を示しています。

| 目標設定の 重要要素 | 内容 |

|---|---|

| 具体性 (Specific) | 目標に関して、「なぜ・いつ・誰が・何を・どこで」などの情報が明確に説明されている |

| 測定可能性 (Measurable) | 目標の達成状況を評価するために、具体的な数値や指標で測定できる |

| 達成可能 (Achievable) | 現実的かつ達成可能な内容である |

| 関連性 (Relevant) | 企業全体の目標やビジョンに合致している |

| 時限性 (Time-bound) | 目標達成までの明確な期限が設定されている |

目標内容を検討したら、SMARTフレームワークをすべて満たしているか確かめましょう。

コツ3:ストレッチゾーンの目標を設定

組織目標で設定する内容は、難易度や期限において、達成可能な見込みがある目標にする必要があります。なぜなら、現実性に乏しい目標だと、社員が最初から目標達成を断念してしまい、目標が形骸化してしまう恐れがあるためです。

一方で、容易に達成可能な目標でも、目標達成に向けた社員の行動を促す効果が低くなる点から、適度な難易度を設定する必要があります。

難易度設定において目安にすべきは「ストレッチゾーン」と呼ばれるレベルです。

【目標の難易度を表す指標】

| 名称 | 難易度 | 目標の影響 |

|---|---|---|

| パニックゾーン | 難易度が高すぎて、極度のストレスや負担をもたらすレベル | 自信喪失・モチベーション低下 |

| ストレッチゾーン | 適度な挑戦が求められ、成長が促進されるレベル | モチベーション向上・スキル向上・学習意欲の促進 |

| コンフォートゾーン | 現状維持で既に獲得したスキルなどの対応できるレベル | 成長鈍化・自己満足 |

ストレッチゾーンの目標は、社員のスキル強化など目標達成に必要な組織の基礎力強化につながり、継続的な成長を実現する組織づくりにも役立ちます。

組織目標の達成に向けた4つのポイント

設定した組織目標を効率よく達成するには、適切な業務環境を整える点も、経営者に求められる要素です。

組織目標の達成に向けて押さえるべきポイントは4つに集約されます。

- 組織目標と個人目標を連動

- 組織目標に沿った人事評価制度の整備

- 組織目標に合致した行動の共有

- 目標達成に必要な経営資源の確保

いずれも、目標達成を起点に検討や導入が必要な取り組みです。組織目標の達成を促進すべく、社員の活動を下支えする環境を構築しましょう。

ポイント1:組織目標と個人目標を連動

組織目標の達成を促進する上では、個人目標を組織目標と連動させる仕組みが必要です。

組織目標が優れた内容だとしても、組織目標の達成に貢献しようと、すべての社員が意欲的に活動するとは限りません。社員が最初に気にするのは、個人単位の目標です。

組織目標を個人レベルに分解し、社員ごとに個人目標として適用すれば、自然に社員の活動が組織目標の達成に貢献する環境が整います。

組織目標を個人目標と連動させ、社員の日々の業務が組織目標の達成に寄与する状況を作り出し、組織目標の効率的な達成を図りましょう。

社員のモチベーション管理方法が気になる方は、こちらの記事も参考にしてください。

» モチベーションは管理できない?!目標達成のためのモチベーション維持方法 | リーダーズアカデミー

ポイント2:組織目標に沿った人事評価制度の整備

組織目標の達成を促進するためには、社員の活動が人事評価としても反映される制度が求められます。

前項の個人目標を設定した社員が目標達成しても、給与面などで報われない人事制度であれば、社員が積極的に取り組む意欲は生まれません。目標達成の貢献度に応じた報酬や昇進に関する評価に反映される制度が導入されれば、社員も組織・個人目標の達成意欲は高まります。

社員の帰属意識や貢献意欲を高めるには、企業が言行一致した状態である点が不可欠です。そのため、組織目標を設定する際には、人事評価制度を目標達成に向けた社員の活動を仕向ける内容へ整えましょう。

自社に最適な人事評価制度を探している方は、こちらの記事も参考にしてください。

» MBO、OKR、360度評価…自社に一番合う評価制度を選ぶには?全ての仕事を「数値化」せよ | リーダーズアカデミー

ポイント3:組織目標に合致した行動の共有

組織目標の達成に効果的な活動を組織内に周知させ、社員の活動内容や品質の統一を図る取り組みも有効です。

目標達成に向けた社員の活動は十人十色であり、活動内容の違いにより、得られる成果や要する時間が異なります。そのため、的確な取り組みの例示は、目標達成に求められる仕事の仕方に関する社員の理解度向上に役立ちます。

例えば、生産率向上を目標にしている場合には、以下のような行動の例示が模範的な取り組みとして効果的です。

- 頻繁に繰り返す作業の段取りを書き出して、不必要な作業を抽出し、作業ステップ数の削減・簡素化

- 社内会議資料の事前共有を徹底して、会議内での資料内容の説明を割愛し、決断・判断が必要な論点の議論に集中して会議時間を短縮

- 社内チャットなどのコミュニケーションツールで、プロジェクトメンバー間のやりとりを密にし、作業の手戻りや停滞を回避

ただし、注意点として再現性の低い取り組みを共有すると、社員が自分事として捉えにくい場合がある点に注意が必要です。活動内容などの情報を共有する際には、情報の取捨選択が重要です。

組織目標の達成に有効な取り組みを積極的に共有し、組織全体における活動の品質や量を高めましょう。

ポイント4:目標達成に必要な経営資源の確保

目標達成に向けて、必要な経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)の整備も大切です。なぜなら、資源が決定的に不足していると、どれだけ優れた戦略や目標を持っていても、実行段階でつまずく可能性が高いためです。

SMARTフレームワークに沿って検討された目標でも、実際に活動を始めると経営資源の想定と現状に差異が生じていると判明するケースは多々あります。また、経営資源の多くは短期間に容易に確保できないことが多いため、現有する経営資源の配分見直しなどで対処するのが現実的です。

的確な経営資源の投入は目標達成に不可欠であり、資源の投入先に優先順位をつけながら、新規調達や再配置を進めましょう。

目標達成に向けたアプローチ方法を詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

» いきなりアクションプラン策定はNG?!目標達成に重要な7つのステップ | リーダーズアカデミー

企業における組織目標の活用や目標設定に関する3つの具体例

理論を把握するのと併せて、実企業における取り組みを学べると、自社に組織目標を適用するイメージが沸きやすくなります。企業により組織目標の活用方法はさまざまであり、異なるタイプの事例を知っていると実践する際に有効です。

具体的な組織目標の活用や目標設定に関して特徴的な事例として、以下の3社を取り上げます。

- トヨタ

- サイバーエージェント

- ソニー

実企業の事例を把握して、自社・自部門に対して組織目標を適用する際に役立てましょう

具体例1:トヨタ

トヨタでは、会社における組織目標の確実な達成を目指す取り組みが業務の現場に浸透している点が特徴的です。

具体的に用いられている仕組みの1つが、「日常管理」と呼ばれる社員が取り組むべき内容や役割を定義する管理手法です。「日常管理」では、トヨタにおける企業の組織目標が下位の組織目標に分解され、最終的に社員個人の目標として落とし込まれます。

トヨタは「日常管理」を通じて日々の業務と組織目標とのつながりを社員に認識させ、目標達成に向けて集中して取り組める環境を整備しています。トヨタの生産性や品質向上を支える取り組みの1つこそ「日常管理」なのです。

具体例2:サイバーエージェント

サイバーエージェントは、社長が組織目標をスローガンとして表明し、社員に浸透させる取り組み「スローガン主義」が、成長の原動力です。

特徴的なのは、スローガンをもとに、社員が部門単位で組織目標を練るプロジェクトレポート(通称:プロレポ)と呼ばれる仕組みの存在です。プロレポでは、社員が会社全体の目標を部門の組織目標に落とし込むだけでなく、個人単位の目標まで設定します。

社員が企業・部門の組織目標を深く理解し、組織目標を実現する個人目標を設定する活動により、組織目標に対する社員の納得感が高まります。

サイバーエージェントは、部門の組織目標を社員に設定してもらい、目標達成に向けた一体感の高い組織構築を推進している企業です。

具体例3:ソニー

ソニーは、組織目標に革新性の追求を置き続けています。

創業者・盛田昭夫氏の言葉「新しいチャレンジをしようとしないリスクは、新しいチャレンジをするリスクより危険だ」は、ソニーの企業文化です。

ソニーは人的資本が企業成長のエンジンと捉え、社員の成長を促す評価・報酬制度に加え、社内転職や新規事業を促している点が特異です。組織目標として個の育成・強化を掲げ、社員個人の評価とも連携させる徹底ぶりが、ビジネスを成長路線へ回帰させた一因と言えます。

ソニーは組織目標を通じて、人材育成の制度や環境を継続的に強化し、企業の革新性強化につなげたことでビジネス成長を実現している企業です。

組織目標における3つの注意点

組織目標を活用して、組織を活性化したり継続的なビジネス成長を目指す上で、見落としてはならない注意点があります。的確に組織目標を扱えないと、組織の求心力が低下して一体感がなくなり、組織運営自体が危うくなるリスクもあります。

経営者やリーダーが組織目標の設定や達成をする際の注意点は以下の3点です。

- 企業・部門の目的と目標を乖離させない

- 目標を言いっぱなしにしない

- 目標を固定化しない

組織目標が組織のパフォーマンスを悪化させる要因にならないよう、十分に配慮しましょう。

注意点1:企業・部門の目的と目標を乖離させない

企業や部門が最終的に実現したいこと(目的)と、通過点として目指す成果(目標)が乖離していると、社員のやる気は高まりません。

例えば、近視眼的な成果の達成が重視された目標だけを提示すると、社員の理解度や納得感が高まらず、賛同が得られない事態に注意が必要です。また、組織目標が企業ミッションを意識して設定していても、目標に意味・意図が込められていなければ、社員から見ると単なるノルマに見えます。

組織目標には組織の一体感を高め、社員が一丸となって成果実現を目指す、自発的な組織づくりを進める狙いがあります。組織目標を設定する際は、企業ミッション実現に向けたストーリーを無視して、社員を駆り立てるためだけの道具にしないようにしましょう。

目標達成が想定どおりに進まず困っている方は、こちらの記事も参考にしてください。

» 目標達成が上手くいかない時…「環境」を変えよ | リーダーズアカデミー

注意点2:目標を言いっぱなしにしない

経営者やリーダーは定期的な目標の振り返りや達成状況の共有と、リーダー自身の目標達成に向けた取り組みを見せる点も大切です。

立派な組織目標を打ち出しても、日々の仕事の中で構成員の意識・記憶から埋没する可能性は低くありません。また、現場に丸投げにしたままだと目標は形骸化したり、課題などで停滞したまま放置されたりする場合もあります。

組織目標を的確に運用するには、進捗状況の評価や改善点検討を定期的におこない、社員に目標を意識した業務を遂行してもらうことが必要です。併せて、経営者・リーダーも同じ方向に向かって仕事する姿を見せて、組織の一体感を高めましょう。

目標を与えて仕事を任せた後にリーダーがすべきフォロー内容が気になる方は、こちらの記事も参考にしてください。

» 期待外れはリーダーの責任?!仕事を任せた後に、上司がやるべき3つのフォロー | リーダーズアカデミー

注意点3:目標を固定化しない

市場状況の変化に応じて、組織目標を適宜修正する柔軟性も忘れてはなりません。

コロナ感染症の拡大など、目標設定時に予期できなかった市場環境の急変が発生すると、目標達成が非現実的になり、達成可能な目標でなくなります。現実性のない目標は、組織内メンバーのやる気の低下や自信喪失など、組織全体の士気を落とす要因になりえます。

組織目標は達成可能性のある挑戦的な難易度を保つことを重視し、環境の大幅な変化が生じた際には組織目標の見直し・修正が必要です。組織が状況に応じて最適な取り組みを追求し、市場競争力を維持・強化し続けられるよう、目標を柔軟に見直す選択肢を持ち合わせておきましょう。

組織づくりの良い方法を探している方は、こちらの記事も参考にしてください。

» 組織づくりとは?良い組織の定義は「時代」で変わる。 | リーダーズアカデミー

組織の目標を活用して更なるビジネス成長へ

組織目標は、組織の一体感や社員のやる気を高める仕掛けであり、継続的な成果達成を通じてビジネス成長力の強化に寄与します。

適切な組織目標の設定や組織として目標達成を目指す際には、組織目標における以下の5つの重要ポイントを押さえておくことが大切です。

【組織目標の設定・運用におけるチェックポイント】

- 部門の組織目標は、企業全体や上位組織の目標に連動した内容になっている

- SMARTフレームワークにもとづき、挑戦しがいのある難易度の目標に設定されている

- 個人目標や人事評価制度は、組織目標と連動している

- 目標達成に必要な経営資源が的確に配分されている

- 目標を現場に丸投げせず、定期的に進捗を評価し、必要に応じて目標内容を見直しをしている

社員とともに組織全体で目標達成を目指す企業文化を醸成し、会社の更なる成長を目指しましょう。「組織づくり」の学びに興味を持っていただいた方に、リーダーズアカデミー特製の「組織づくり」お役立ち資料をお届けしています。お気軽にお申し込みください。

» リーダーズアカデミー|10年後も成功し続ける社長の「人と組織の育て方」

【監修】

黒田 訓英

株式会社 ビジネスバンク 取締役

早稲田大学 商学部 講師

中小企業診断士

早稲田大学商学部の講師として「ビジネス・アイデア・デザイン」「起業の技術」「実践起業インターンREAL」の授業にて教鞭を執っている。社長の学校「プレジデントアカデミー」の講師・コンサルタントとして、毎週配信の経営のヒント動画に登壇。新サービス開発にも従事。経営体験型ボードゲーム研修「マネジメントゲーム」で戦略会計・財務基礎を伝えるマネジメント・カレッジ講師でもある。

日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。日本ディープラーニング協会認定AIジェネラリスト・AIエンジニア資格保有者。経済産業大臣登録 中小企業診断士。

【無料】「組織づくりの秘訣」

【無料】「組織づくりの秘訣」