「優秀な社員が次々と退職している」

「最近社内のコミュニケーションが以前より減った気がする」

もしこのような現象が起きているなら、それは組織が崩壊寸前の危険な状態にあるかもしれません。

具体的に、以下のような兆候が見られる場合は要注意です。

【組織が崩壊する7つの前兆】

なぜなら、組織の崩壊は、ある日突然起こるものではないからです。

組織が崩壊するまでにいくつかの警告サインが現れます。上記のように段階的にサインが現れる場合もあれば、スポット的にサインが現れる場合もあります。

それぞれのサインが小さい問題のように感じられることもあるでしょうが放置すると危険です。

たとえば、優秀な社員が次々と辞めていったり、社内のコミュニケーションが減少したりといった変化は、部分的な問題ではなく、会社全体の組織を崩壊するサインかもしれないからです。これらの兆候は、組織内部に深刻な問題が潜んでいることを示唆しており、早期発見と迅速な対応が求められます。

しかし現実には、多くの組織はこれらの兆候を「一時的な現象」として軽視してしまい、取り返しのつかない事態を招いています。

そのため、組織の健全性を維持するためには、これらの前兆を的確に捉え、適切な対策を講じることが重要です。

本記事では、組織の崩壊に危機感を持つ方に向けて、以下の内容を解説します。

・組織崩壊の見逃せない7つの前兆

・実際に組織が崩壊してしまった事例

・危機に瀕した組織を立て直すためのプロセス

本記事を通じて、自組織に崩壊の兆候が現れていないか確認するとともに、万が一の事態に備えるための知識を身につけられるでしょう。

組織の存続は、リーダーの迅速な判断と行動にかかっています。今すぐ記事を読み進め、あなたの組織に当てはまる警告サインがないかチェックしてみてください。

1. 組織が崩壊する7つの前兆

冒頭でもお伝えしたように、組織の崩壊は一朝一夕で起こるものではありません。

むしろ、小さな問題が徐々に蓄積し、やがて深刻な状況に至ります。

そのため、初期段階での兆候を見逃さないことが重要です。

ここでは、組織崩壊の前兆を、些細なものから深刻なものへと順を追ってご紹介します。

これらの兆候に早めに気づき、適切な対策を講じることで、組織の健全性を維持し、危機を未然に防げるでしょう。

・マニュアルに頼り切る

・イエスマンが増える

・社員同士のコミュニケーションが減る

・過度な残業が続く

・ハラスメントが多発する

・離職者が増える

・管理職のマネジメントが機能しない

これらの前兆は、組織の規模や業種を問わず、共通して見られるものです。

一つひとつは小さな変化かもしれませんが、それらが積み重なることで、組織は徐々に機能不全に陥ってしまうのです。

リーダーは常に組織の状態に目を配り、これらの兆候を敏感に察知することが求められます。

それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。

1-1. マニュアルに頼り切る

組織運営において、マニュアルは業務の標準化や効率化に役立つ重要なツールです。

しかし、マニュアルに頼り切ることは、組織の柔軟性や創造性を損ない、長期的には組織の衰退につながる可能性があります。

マニュアルに頼り切ることで、以下のような悪影響が生じる恐れがあります。

・従業員の柔軟な対応力や創造性が失われ、組織全体が硬直化してしまう

・自分で考えて問題解決する力が弱くなり、組織としての適応力が下がる

・同僚とのコミュニケーションや情報共有が減って、チームワークが悪くなる

・「マニュアル通りにやっていれば問題ない」という考えから、責任感が薄れていく

こうした状況が放置されると、やがて社員同士のコミュニケーション不足や管理職のマネジメント力低下など、より深刻な問題につながることもあります。

マニュアル依存は、組織衰退の初期段階の兆候として認識し、適切にマニュアルを活用しつつも、従業員の主体性や創造性を尊重する組織文化の構築が求められます。

1-2. イエスマンが増える

イエスマンが増えることも、組織崩壊につながる深刻な前兆の一つです。

イエスマンとは、上司やリーダーの意見に無批判に同調し、自らの思考を停止させる人を指します。

リーダーがイエスマンを重用し、周囲の異論を排除すると、組織は「ワンマン体制」になりがちです。

リーダーの視点のみで物事が進み、組織全体の方向性が偏ったり、重大な問題が見過ごされたりするリスクが高まってしまいます。

組織を発展させるには、多様な意見を取り入れ、柔軟に方針を修正していく必要がありますが、ワンマン体制の組織ではそれが困難になります。

また、イエスマン文化は優秀な人材の離職を招きやすいという点でも問題です。

自由な意見交換ができず、能力を十分に発揮できないと感じた有能な社員は、より活躍できる場を求めて組織を去る選択をします。優秀な人材の流出は、組織の競争力を大きく損ねることになるでしょう。

これらの問題が放置され、イエスマン文化が蔓延すると、組織は徐々に活力を失い、内部から崩壊していく危険性が高まります。

1-3. 社員同士のコミュニケーションが減る

社員同士のコミュニケーションが減ることも、組織崩壊への第一歩となりうる問題です。

まず、コミュニケーション不足は情報共有の面で大きな支障をきたします。

社員間で必要な情報がスムーズに行き渡らないと、個人の仕事に没頭するあまり、チーム全体の目標を見失ってしまう可能性があります。

その結果、業務がバラバラになり、協力や連携がうまくいかず、会社全体の生産性が低下してしまうのです。

また、社員のモチベーションにも深刻な影響を及ぼします。

社員同士の交流が減ると、職場への帰属意識やチームワークが損なわれてしまいます。

特に、感謝や褒められる機会が少ない環境だと「自分だけが頑張っている」と思い込んでしまい、職場の雰囲気が悪化しがちです。社員のやる気が失われ、最悪の場合、離職率の上昇につながりかねません。

このように、社員同士のコミュニケーション不足は組織崩壊と密接に関わっており、短期的な業務効率だけでなく、長期的には企業の存続そのものに関わる重大な問題です。

1-4. 過度な残業が続く

過度な残業が日常的に行われている状態は、非常に危険な兆候です。これまでのサインと異なり、組織の健全性を脅かす深刻な警告サインといえるでしょう。

長時間働き続けると、従業員は疲れてしまい、健康に問題が出やすくなります。

過労によるストレスや疲れがたまると、うつ病や不安障害などのリスクが高まります。従業員の健康が悪くなると、欠勤や休職が増え、組織全体の生産性が下がってしまいます。

また、長時間働く職場では、従業員が将来に希望を持てず、辞めることを選ぶケースが増えます。

特に優秀な人材は、他の職場でより良い条件を見つけやすいため、早く転職を決断する傾向があります。

これにより、組織内のスキルや知識が失われ、負の連鎖が加速してしまうのです。

このように、過度な残業が続くことは、組織崩壊の前兆として見逃せないサインです。

1-5. ハラスメントが多発する

ハラスメントが多発することも、組織が崩壊に向かっている重大な前兆です。

たとえば、虫歯は初めは歯の表面から侵食が始まりますが、放っておくとあっという間に広がってしまうのと同じように、ハラスメントも最初は些細なことから始まります。

しかし、それを見過ごしていると、次第に大きな問題へと発展していきます。ハラスメントが蔓延し始めると、組織の秩序は急速に乱れ、崩壊のスピードが加速してしまうのです。

ハラスメントが頻発する職場では、被害者だけでなく周囲の従業員も大きな影響を受けます。

モチベーションの低下により、業務効率が悪化し、組織全体の生産性が著しく損なわれるのです。

また、ハラスメントが放置されると、従業員は経営陣や上司への不信感を募らせます。

これが引き金となり、コミュニケーション不足や派閥争いが生じ、組織の機能不全を招くのです。

このように、組織内でハラスメントが常態化すると、従業員のモチベーションや生産性が低下し、最終的には離職者の増加を招くことが多いです。

1-6. 離職者が増える

離職者の増加も、組織崩壊の深刻な前兆です。

組織崩壊が進行中の職場では、優秀な社員が最初に辞める傾向が強いです。優秀な社員は、職場の雰囲気や業務の問題を敏感に察知し、将来性を感じられなくなった結果、より良い環境を求めて転職を考えるためです。

離職者が増えると、残された社員に業務が集中し、個々の負担が増加します。過度のストレスが蓄積し、さらなる離職を招く悪循環に陥ってしまいます。

このように、離職者の増加は、単なる人材流出だけでなく、企業全体に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

1-7. 管理職のマネジメントが機能しない

管理職のマネジメントが機能しないことは、組織崩壊のなかでも特に深刻な前兆です。

たとえば、以下のような状況が発生すると、組織が危機的な状況にあると考えられます。

・管理職の指示が現場に浸透せず、社員の行動がバラバラになる

・管理職同士が派閥で対立する状況が発生し、部下に悪影響を及ぼす

管理職が適切にチームをリードできなければ、組織内のコミュニケーションが低下し、必要な情報が共有されず、業務効率が悪化します。また、責任感が低下し、問題が発生しても誰も対処しない状況が生まれます。

さらに、管理職が部署を適切に統括できなくなると、業務負担が特定の社員に偏り、全体的な疲労感が増大し生産性が低下します。

これらの問題が積み重なることで、組織全体のパフォーマンスが低下し、最終的には組織崩壊につながるリスクが高まります。したがって、管理職のマネジメントが機能しないことは、組織崩壊の前兆として注意が必要です。

2. 前兆を無視して組織崩壊した事例

組織崩壊の危険信号を見過ごした結果、壊滅的な崩壊を招いた企業は数多くあります。

ここでは、前兆を無視したことで組織崩壊した2つの企業の事例をご紹介します。

A社は、ヒット商品の売上増を背景に、わずか5年間で社員数を20人から300人にまで増やしました。人員不足を解消するために、多少の違和感を覚えながらも採用を続けたのです。

しかし、社員数が100人を超えた頃から、上層部は従業員や社内の様子を把握することが難しくなりました。

統一感のない、バラバラな採用と経営が続けられた結果、商品の品質は一定に保てず、従業員同士のコミュニケーションも取れなくなってしまいました。

これらの問題は、組織の急成長に伴う前兆であったにも関わらず、A社はそれを無視し続けたのです。結果として、300人採用したうちの4割が退職するという事態に陥ってしまいました。

B社は有名な自動車メーカーでしたが、車の測定データを改ざんし、虚偽の報告を行うことで世間の信頼を裏切りました。この問題の根底には、風通しの悪い企業体質と日常化した不正があったと指摘されています。

さらに、パワーハラスメントが蔓延る文化も明らかになりました。軽い処分で減給、重い処分では懲戒解雇というように、高圧的な組織体制が敷かれていたのです。

上司による人格否定的な発言も確認され、従業員は常に脅威にさらされていたことがうかがえます。

これらの不正や虚偽の報告が世間に知られた結果、B社は周囲からの信頼を一気に失ってしまいました。

これらの事例からもわかるように、組織崩壊の前兆を無視することは、企業にとって致命的な結果を招く可能性があります。

危険信号を早期に察知し、迅速かつ適切な対策を講じることが、組織の存続と発展に不可欠です。

3. 離職者が出た時点で組織崩壊は深刻なレベルまで進んでいる

職場の崩壊は、ある日突然起こるものではありません。

それは徐々に進行し、各段階において特有の兆候が現れるものです。

もしあなたの職場で以下のような状況が見られるなら、崩壊のプロセスがすでに進行している可能性が高いといえるでしょう。

職場の崩壊は、一つひとつの小さな出来事の積み重ねから始まります。しかし、段階が進むにつれ、対策は難しくなっていきます。

初期の段階であれば、比較的容易に問題に対処できるかもしれません。しかし、後期になると事態は深刻化し、手遅れになってしまう恐れもあります。

もし社内で以下のようなサインが見られる場合、組織崩壊が近いと考えられます。

・社内で不満や愚痴が蔓延している

・優秀な人材や管理職が突然辞職する

・休職者や離職者が増加している

・部署間や社内間での対立が発生している

・複数の会社統合により、プレイヤー思考の人が役職者になっている

組織の健全性を維持するためには、常に警戒心を持ち、小さな変化にも敏感に反応することが求められます。

上記のようなサインが社内で見られるならば、それは危険信号であるため、今すぐ対処することが重要です。

4. 崩壊寸前の組織を立て直すプロセス

「組織」の定義は、「共通の目的のために人と物が秩序ある形で集まり、全体としてまとまりを作ること」です。

つまり、組織がうまく機能していないときは以下の問題があります。

・明確な目的がない

・秩序が欠けている

・人材の定着率が低い

したがって、組織を立て直すためには、これらの問題を解決する必要があります。

ここからは、崩壊寸前の組織を立て直すプロセスを紹介します。のように対処すべきなのかをお伝えします。

・「Why(なぜ?)」目的を明確にする

・組織を正し、秩序を作る

・人を定着させる仕組みを作る

以上の3つのステップは、組織の立て直しにおいて短期的に取り組むべき基本的な対策です。

組織の崩壊の兆候に心当たりのある方は、ぜひ参考にしてみてください。

4-1.「Why(なぜ?)」目的を明確にする

まず、崩壊寸前の組織を立て直すには、目的を明確にするところからスタートとなります。

崩壊寸前の組織では、社員一人一人が別々の方向を向いてしまっていることが多いですが、明確な目的を共有することで全員が同じゴールに向かって努力できるようになります。

具体的には、以下のようなことを明確にしましょう。

・私たちの会社は何のために存在し、何を成し遂げようとしているのか?

・組織の目的達成のために、一人一人の社員はどのような役割を担っているのか?

・私たちの日々の仕事は、会社の目的達成にどのように貢献しているのか?

組織が目指すべき方向性を明示し、全員で共有することで、社員のモチベーションが高まり、組織としての一体感が生まれていきます。

目的が不明確だと、社員は自分の仕事の意義を見失いがちですが、会社や自分の役割をしっかりと理解することで、仕事へのやりがいを取り戻せるでしょう。

4-2.組織を正し、秩序を作る

目的を明確にしたあとは、組織が機能するための基盤を築くために秩序を作っていきます。

秩序がないと、業務の進行が滞り、混乱が生じます。秩序を確立するためには、以下のアプローチが有効です。

▼役割と責任の明確化

各メンバーの役割を明確にし、責任を持たせることで、業務の流れをスムーズにします。

これにより、各自が自分の仕事に対して責任を持つようになります。

▼一貫したルールと規範

組織内で一貫したルールや行動規範を設けることで、全員が同じ基準で行動できるようになります。

▼評価制度の再定義

公平で透明性のある評価制度を導入することで、社員のモチベーションが向上し、組織全体の士気が高まります。

これらのアプローチを通じて、組織にしっかりとした基盤を築けられれば、たとえ崩壊寸前の状態であっても、立て直しが可能になります。

4-3.人を定着させる仕組みを作る

人を定着させる仕組みを作りましょう。

組織の文化や価値観がしっかりと根付くため、組織の一体感・優秀な人材の確保・長期間にわたって働き続ける環境を整えることにつながるからです。

例えば以下のような仕組みが考えられます。

・定期的な1on1ミーティングを実施する

・チャットツールや社内SNSを利用して、情報共有や意見交換を活発に行う

・経営陣からのメッセージやビジョンの定期的な共有

・社内イベントやチームビルディング活動の開催

これらの仕組みを導入する上で、特に重要なのは、経営層とメンバー層の階層間の意思疎通です。

経営層が組織のビジョンや目標を明確に伝えることで、メンバー層は自分の役割を理解しやすくなります。これにより、社員は組織の一員としての意識を高め、業務に対するモチベーションが向上します。

ただ単に仲の良いメンバー同士での意思疎通を増やすのでは意味がありません。経営層とメンバー層のコミュニケーションの機会を生み出すことに集中しましょう。

それを仕組み化することによって、より効果的なコミュニケーション環境の構築と高い定着率を実現できるでしょう。

5. 組織を立て直しこの先も成長を遂げたいならば「組織論」を体型的に学ぶべき

組織を立て直し、持続的な成長を実現するためには、断片的な知識だけでは不十分で、「組織論」を体系的に学ぶ必要があります。

組織の問題は、コーチング・評価制度・理念の共有・採用・タイムマネジメントなど、さまざまな要素が複雑に絡み合って発生しているケースが多いからです。

それぞれの要素に個別に対処しても、根本的な解決にはつながらないことがあります。

そこで、組織を総合的に理解し課題解決を図るためには、「組織論」を体系的に学ぶことが不可欠です。

組織論では、組織の構造や機能・組織文化・リーダーシップ・コミュニケーション・チームワークなど、組織に関するさまざまな理論やフレームワークを学べます。

これらの知識を実践に活かすことで、組織の土台を強化し、変化に適応できる柔軟性と強靭性を備えた組織を作れるでしょう。

また、組織論の学びを通じて、リーダーとしての視野を広げ、組織をマネジメントする力を養えます。

6. 経営者として組織を成功へ導くならリーダーズアカデミーをご検討ください

組織は、育てる側が良くならないと、企業も人もよくなりません。

組織論を体系的に学び、『あなたのもとで働けてよかった』と従業員に思ってもらうなら、私たちの「リーダーズアカデミー」をぜひご検討ください。

リーダーズアカデミーは、リーダーとして必要な知識とスキルを体系的に学べるのが特徴です。

これまでに53,000人以上が全国47都道府県と世界16都市から受講しており、10年以上続いている人気の講座です。

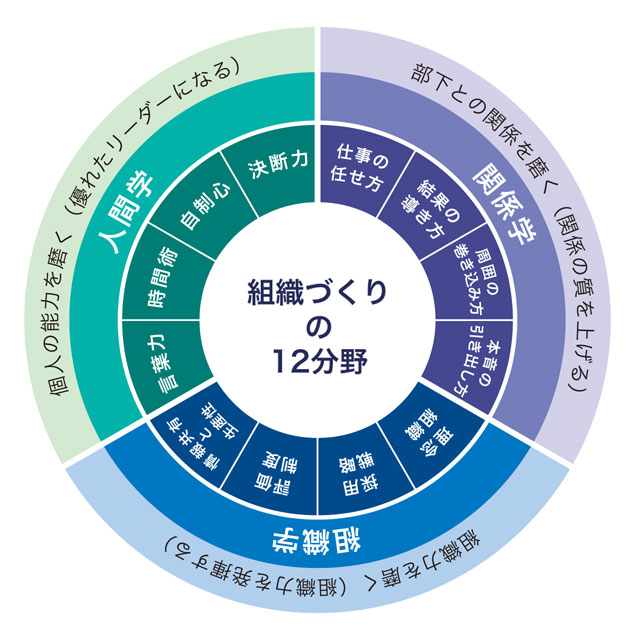

カリキュラムは、大きく3つの分野に分かれています。

・人間学:個人の能力を磨く(優れたリーダーになる)

・関係学:部下との関係を磨く(関係の質を上げる)

・組織学:組織力を磨く(組織力を発揮する)

それぞれの分野で、リーダーシップに欠かせない「言葉力」「時間術」「自制心」など、リーダーシップに必要なさまざまなスキルを身につけられます。

また、ロート製薬株式会社やキヤノン株式会社など大手企業へのサポート実績も豊富で、これまでに多くの経営者・管理職の方々が、リーダーズアカデミーで学んだことを活かし、実績を出しています。

| <受講者の声> ・「2度の上場経験から生まれた実践的 ・体系的ツールで組織づくりの軸ができた!」・「嶋津先生ご自身の経験に基づくお話で説得力を感じています」・「後継者と組織づくりのディスカッションが弾むようになりました」 参照:リーダーズアカデミー|10年後も成功し続ける社長の「人と組織の育て方」 |

リーダーズアカデミーの具体的な強みは、以下のとおりです。

▼「知って満足」で終わらない実践的アプローチ

リーダーズアカデミーでは、単なる知識の習得だけでなく、実践的なスキルを身につけることに重点を置いています。講義は一方的な聴講ではなく、ワークショップやディスカッションを中心に行われ、参加者が実際の業務に即した解決策を見つけられます。

「理解する」→「構築する」→「点検する」の3段階のサイクルを繰り返すことで、自然と実践的なメソッドが身に付きます。

▼「組織づくりの専門家」が構築したプログラム

2度の上場経験と14年間の「組織づくり支援」「リーダー育成支援」の実績を持つ専門家、嶋津良智が直接指導します。嶋津は「組織づくり」「リーダー育成」関連書籍のベストセラー著者でもあり、47冊の出版(国内・海外)、累計150万部の実績がある実力者です。

オンラインLIVEセミナーでは、講師に直接質問できる時間もあります。

▼忙しい経営者に合わせた柔軟な学習スタイル

講座は、「いつでも」「どこでも」「PCでも」「スマートフォンでも」視聴できます。

長編動画も短くショートセミナー化され、忙しい経営者や管理職でも隙間時間に効果的に学べます。

また、ラーニングマネジメントシステムを活用し、学習状況を可視化できるため、自らの学びを振り返りやすく、学びの改善につながります。

▼安心の「全額返金保証」制度

リーダーズアカデミーでは、経営者・管理職の皆さんに安心して学んでいただけるよう、全額返金保証制度を導入しています。まずは受講して、その価値を実感していただくことが大切だと考えているからです。

「自分に合わないプログラムだったらどうしよう」「想像と違う内容だったらどうしよう」と心配な方でも、安心して受講できます

リーダーズアカデミーは、実践的な学びと安心のサポート体制で、経営者・管理職の皆さんのスキルアップを支援します。

組織を一から立て直し、今後も成長を目指すのならば、私たちが手助けいたします。

7.まとめ

本記事では、組織崩壊の7つの前兆・過去の失敗事例・そして危機的状況からの立て直し方法について解説しました。

組織の健全性を保つためには、リーダーが常に組織の状態に目を配り、小さな変化も見逃さないことが重要です。

<組織が崩壊する7つの前兆>

・マニュアルに頼り切る

・イエスマンが増える

・社員同士のコミュニケーションが減る

・過度な残業が続く

・ハラスメントが多発する

・離職者が増える

・管理職のマネジメントが機能しない

マニュアル依存の蔓延・イエスマン社員の増加・コミュニケーション不足など、些細な兆候であっても、放置すれば取り返しのつかない事態を招きかねません。

もし今、あなたの組織にこれらの危険信号が表れているなら、一刻も早く立て直しのプロセスを始めましょう。

代表理事

28歳で独立・起業し代表取締役に就任。M&Aを経て2004年52億の会社まで育て株式上場(IPO)を果たし、2005年『リーダーズアカデミー 』を設立。組織づくりに特化した、日本一のビジネススクールに成長。

2007年シンガポールへ拠点を移し、講演・企業研修・コンサルティングを行う傍ら、顧問・社外役員として経営に参画。業績向上のための独自プログラム『上司学』が好評を博し、世界15都市でビジネスセミナーを開催。延べ53,000人以上のリーダー育成に携わる。

2013年 日本へ拠点を戻し、「上司学」をさらに進化させた新メソッド「組織づくりの12分野」を開発。世界で活躍するための日本人的グローバルリーダーの育成に取り組む。

主な著書としてシリーズ100万部を突破しベストセラーにもなった『 怒らない技術 』をはじめ『 あたりまえだけどなかなかできない 上司のルール 』、『 だから、部下がついてこない!』などがあり、累計150万部を超える。

取締役

中小企業診断士

早稲田大学商学部の講師として「ビジネス・アイデア・デザイン」「起業の技術」「実践起業インターンREAL」の授業にて教鞭を執っている。社長の学校「プレジデントアカデミー」の講師・コンサルタントとして、毎週配信の経営のヒント動画に登壇。新サービス開発にも従事。経営体験型ボードゲーム研修「マネジメントゲーム」で戦略会計・財務基礎を伝えるマネジメント・カレッジ講師でもある。

日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。日本ディープラーニング協会認定AIジェネラリスト・AIエンジニア資格保有者。経済産業大臣登録 中小企業診断士。

【無料】「組織づくりの秘訣」

【無料】「組織づくりの秘訣」